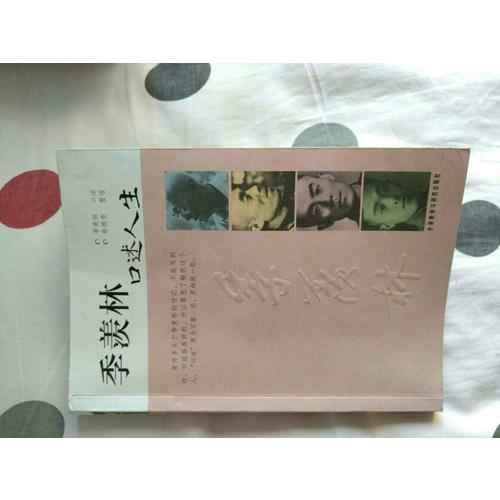

季羨林口述人生

- 所屬分類:圖書 >傳記>國學(xué)大師

- 作者:[季羨林] 口述,[蔡德貴] 整理

- 產(chǎn)品參數(shù):

- 叢書名:--

- 國際刊號:9787560095509

- 出版社:外語教學(xué)與研究出版社

- 出版時間:2010-04

- 印刷時間:2010-04-01

- 版次:1

- 開本:大32開

- 頁數(shù):--

- 紙張:膠版紙

- 包裝:平裝

- 套裝:否

季羨林先生是著名的語言學(xué)家、佛學(xué)家、印度學(xué)家、翻譯家、梵文及巴利文專家、作家,在佛經(jīng)語言、佛教史、中印文化交流史、印度文學(xué)和比較文學(xué)等領(lǐng)域,成果豐碩,著作等身,是國內(nèi)少數(shù)幾位被譽(yù)為"學(xué)術(shù)大師"的學(xué)者之一。

及時章 臨清:度過童年時光

生日不是8月6日

父親和九叔一夜暴富

從懸賞蓋房到一貧如洗

家鄉(xiāng)的俠客——胡二疙瘩

饑餓的童年

二大爺一家

童年小伙伴

第二章 濟(jì)南:我的小學(xué)和中學(xué)

六歲時到了濟(jì)南

和叔父的關(guān)系一言難盡

感念王媽

有了學(xué)名"季羨林"

上新育小學(xué)

中學(xué)報了"破正誼"

轉(zhuǎn)入山大附設(shè)高中

與秋妹鬧別扭

"五·三"驚魂

兩位國文教師:胡也頻、董秋芳

第三章 初到北京:水木清華苦讀書

進(jìn)京趕考

為什么選清華,不選北大?

德文教師艾克

恩師陳寅恪

參加臥軌和絕食

因為沈從文,撤回了批評丁玲的稿子

第四章 德國:十年歲月

被派到哥廷根大學(xué)學(xué)習(xí)

真正的德文老師是女房東

被梵文、巴利文的課迷住了

恩師譜第—名是西克

選擇副系

參加德國學(xué)生會和當(dāng)模特

和吳弱男一家

為法院擔(dān)任翻譯

給伊姆加德當(dāng)"騎士"

德國大學(xué)體制

第五章 漫漫回國路

準(zhǔn)備回國

取道瑞士

從法國到西貢

第六章 重回北京:北大執(zhí)教

當(dāng)了一個禮拜的副教授

客觀評價胡適

得罪了吳曉鈴

得到校花妹妹的青睞

兒女見面不敢認(rèn)

東語系的老師和學(xué)生

競選工會主席

到政協(xié)禮堂的食堂吃飯

第七章 政治風(fēng)云

講了點實話,被揪了辮子

學(xué)生鬧轉(zhuǎn)學(xué)

用其所學(xué)

出國訪問

參加中印邊境反擊戰(zhàn)談判

欽佩的人:文是梁漱溟,武是彭德

饑餓的童年

我小時候,我們那里有老缺。曾到我們村綁人的老缺有五六個人,五六桿槍。我見過他們在村子里綁票,用繩子拴著一大串人,讓主人家拿錢去贖。有錢人家往往會追上老缺,把500塊大洋交上,就從繩子上解救下一個。我們家當(dāng)時很窮,綁票綁不到我們家。

我清楚地記得,小時候大概四五歲,母親帶我到家里僅有的三分地里去,摘一點還沒有成熟的綠豆莢,回家把綠豆粒剝出來,熬粥吃。我可能是擅長具象記憶,對具體畫像很容易記在腦子里。

對門住的,是寧家大嬸子和大姑。她們家也窮得夠嗆。她們就帶我到村外很遠(yuǎn)的地方,就是富人的地里去"拾麥子"。因為我們村子附近的麥子已經(jīng)被拾完了。所謂"拾麥子",就是別人家的長工割過麥子,總還會剩下那么一點點麥穗掉在地上,這些都是不值得一撿的,我們這些窮人就來"拾"。因為剩下的決不會多,我們拾上半天,也不過拾半籃子。然而對我們來說,這已經(jīng)是如獲至寶了。一定是大嬸和大姑對我特別照顧:(像我這樣)一個四五歲、五六歲的孩子,拾上一個夏天,也能拾上十斤八斤麥粒。這些麥穗母親親手搓出來,為了對我加以獎勵,麥季過后,母親便把麥子磨成面,蒸成饃饃,或貼成白面餅子讓我解饞。(你問餅子是不是發(fā)面的?)什么發(fā)面啊,不懂這個。就是拿面貼成糊餅,就往鍋上一貼。有一次,我吃著高興了,偷吃了。我母親氣得在后面攆,我就跳到水里面了(母親就沒法抓我了)。

我記得及時次吃月餅,也是那時候。母親不知道在哪里弄來的月餅,自己合不得吃,給我吃了。那是我一生及時次吃月餅,那個味道就沒有法子形容啦。

我六歲以前,在家鄉(xiāng)沒有吃過肉。我姥娘家在王里長屯,她家隔壁是個宰牛賣牛肉的。我姥娘家也很窮,牛肉自然吃不起。賣牛肉的在冬天把一些牛肉湯做成凍,不過不是肉凍,里面沒有肉,而是湯凍。有一次,我四五歲的時候,姥娘從王里長屯提了一罐子湯凍給我。我吃了這種湯凍,就是吃肉了。

二大爺一家

就我知道的,我父親在農(nóng)村就算是知識分子了,因為他畢竟是舉人的侄子,所以有文化,能寫信。我大概也給父親寫過信,但后來主要寫信給二大爺。舉人的老大、老二是親兄弟。分家時候當(dāng)然平均分了。老大(大大爺)一輩子和我們沒有什么來往。他那個人是,不知道怎么說呢?大大爺和二大爺分家的時候,舉人的房子,大大爺就住下了。

大大爺有個兒子叫季寶慶,寶貝的寶,慶祝的慶,我并沒有見過他。季寶慶比我大好多歲,娶過老婆,也生過孩子。生的是男孩子。我下生的時候,季寶慶已經(jīng)不在了。季寶慶的孩子,都叫他劉二,也不知道為什么,到現(xiàn)在我也不知道,是姓劉的劉。

大大爺不善于經(jīng)營,大概是參加過農(nóng)業(yè)勞動,但是經(jīng)營不行。二大爺善于經(jīng)營,結(jié)果起碼是富農(nóng),也可以說是地主。他雇著長工,雇著一個長工,他自己不參加農(nóng)業(yè)勞動。長工管著種地,養(yǎng)著兩條肥牛。二大爺在官莊前街是第二富翁。及時富翁就是張家樓,就是院墻上有鐵絲網(wǎng)的那家,裝上鐵絲網(wǎng),外人進(jìn)不去。到后來我在北京念書,有一年(哪一年忘記了,可能是母親死的時候),這個張家樓啊,一看我是北京來的學(xué)生,請我到他家里去,炒了一盤子雞蛋,擺出酒來,讓我吃酒。因為那時候我在北京(上大學(xué)),(所以在)我們附近很有點名啦。

我們那個村子內(nèi)外難分,它沒有圍墻。外邊就是我二大爺?shù)膱鲈骸鲈海恋睾芏嗟娜思也庞袌鲈骸F匠S貌恢.?dāng)時大大爺為什么不行,我不知道。反正當(dāng)時分家時候是平均的。二大爺?shù)臅r候,忘記給他劃了個什么成分。我記得他的嗜好就是喝茶。喝茶喝的當(dāng)然不是什么龍井啊,不是那個,就是的茶葉。他每天下午啊,大概得喝半下午的茶,大碗的。我們那里也沒有壺,煮茶就是用飯鍋煮。飯鍋里面煮粥,開水沏茶。所以我對二大爺印象最深的就是,他每天下午喝茶。他也沒有別的享受,我就不記得他吃過肉。

那時候我們家(貧窮),我那時候也不過五歲,早晨起來以后,到村莊外邊的高粱地劈高粱葉——高梁葉可以喂牛的。所以一起來以后,先到高梁地,劈一捆高梁葉背在身上,背到二大爺家里邊。二大爺,他不是有兩頭牛嗎?高梁葉是喂牛的。所以每天早晨,我那時候最多五歲,六歲就進(jìn)(濟(jì)南)城了嘛,背著一捆高梁葉,就在二大爺家不走,以為自己有了身價了:我給你作了貢獻(xiàn),劈了高梁葉,喂了你的牛。目的就是混一頓飯吃。他那個飯也沒有什么,就是"黃的",玉米面或者苞谷面,就這兩種,做的窩窩頭。餅子也吃過。餅子就是往鍋上一糊。

那時候我大奶奶,就是舉人的夫人,還在。她是的,官莊前街能吃"白的"人。所以我那時候大概四五歲,早晨起來以后,從來也不洗臉,一骨碌爬起來,去村頭大柳樹那里。那時候大奶奶就坐在大柳樹下邊。她穿著肥大的衣服,看我來了以后,把手伸進(jìn)衣服去(兜在衣服里面),掏出這么一塊白饅頭來。這是她留給我的。那是我24小時里較高興的時候,因為可以吃這塊白面(饅頭)。差不多每天都是這樣子,我記得,她老是坐在大柳樹下邊,當(dāng)然不是躺椅啦。大柳樹下不是村里什么重要的地方。我起來以后,及時個任務(wù)就是找她,看她手一縮,拿出一小塊(饅頭)。

當(dāng)然,那是最美的啦。二大爺啊,我不記得他吃過"白的"。我劈了高梁葉,送給二大爺喂那兩頭牛,坐那里等著蹭一頓飯時,不記得他吃"白的"。我只記得他吃過燉肉。我們官莊是小莊,沒有集,要買肉,得去趕集。我記得二大爺?shù)妮^高享受就是趕集買一斤肉,回來在鍋里邊燉肉。家里就那么一個鍋。什么炒菜的勺啊,都沒有。我記得的,他燉肉起碼有一次。他也不吃"白的",吃的也是玉米面餅子。P17-22

真理和科學(xué)要求真實。您一生坎坷,敢說真話,直抒己見,這是值得人們學(xué)習(xí)的。 —— 季羨林以一身而具有三種難能:一是學(xué)問精深,二是為人樸實,三是有深情。三種難能之中,我以為,最難能的還是樸實。

不錯的書

季老的文字很樸實,故事很生動,也很感人。

了解歷史人物的好書

這個商品不錯~

大師已去,而留給我們的我們一輩子也學(xué)不完。

很好

非常滿意,很喜歡非常滿意,很喜歡!

大全集注音帶拼音兒童故事書睡前小學(xué)生一二三四!

幫別人買的,應(yīng)該還挺不錯的

季老粉絲忠實讀者,這本書有收藏價值,不少內(nèi)容在以往書中有涉及,但還是有很多新內(nèi)容。

季老粉絲忠實讀者,這本書有收藏價值,不少內(nèi)容在以往書中有涉及,但還是有很多新內(nèi)容。

坎坷的充滿,一個充滿智慧的人。挺有傳奇色彩的。

書很不錯,一直想看,就是封面稍微有點不整潔,不過還能接受。

最欽佩的兩個人:梁漱溟和。因為他們兩個都有一個特點——敢頂嘴。我也欽佩這兩個人。

書我還沒看,老爸看了。說里面講的很好,很多事情他小時候也經(jīng)歷過。

還沒讀 是送給女兒暑假讀的 想讓女兒從國學(xué)大師的身上學(xué)到真正大師的風(fēng)采 踏實做人

剛剛開始看,主要是為了看看口述歷史的方式和方法,作者記錄了幾十次錄音,但注釋稍少些,整體印象需等看完才有發(fā)言權(quán)。

口述了,講述了季老師平凡而又不平凡的一生。精彩。

季老先生的人生很坎坷,經(jīng)歷過很多故事。通過故事可以反映他們那代人的生活。在那個年代,從一個小山村里走出的國學(xué)大師,很不容易。

季老說,人生最遺憾的事情,就是沒有盡到孝心。一是對一叔、二是對王媽。文字里充滿了感恩。

留洋回國,美女追求,仍然不休糟糠之妻,即使是沒有愛情的包辦婚姻。季老是一個很樸實的人。

季老贖還八卦各種名人,沈從文、丁玲,等等。有意思。