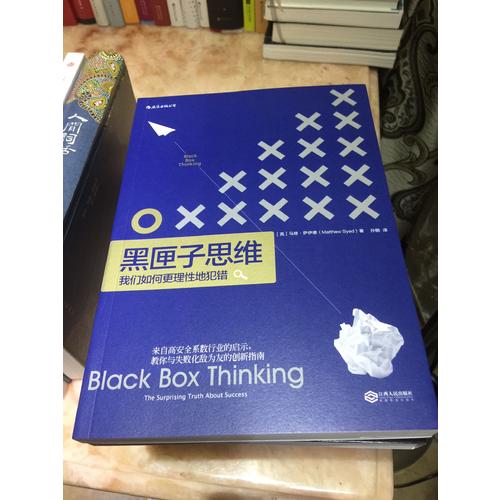

“黑匣子思維”是一種記錄和審視失敗并從中吸取經驗的積極態度。無論是開發新產品、提高運動技能還是做出正確決策,黑匣子思想者們從不懼怕面對失敗,反而視失敗為學習的途徑。他們不會否認過失、推諉責任和想方設法脫身,而會把失敗作為樣本深入研究,這也是他們獲取成功的策略的一部分。

“從失敗中學習”也許已經成為老生常談,本書卻揭示了這一已知有效的學習方法背后令人驚嘆的事實,也介紹了世界上一些創新力強的組織采用的總結失敗經驗的技巧。缺乏從失敗中學習的態度、勇氣和能力,會對個體或行業帶來嚴重危害,這些反面例子在生活中并不罕見。千方百計避免犯錯并不是我們的目標,相反,從個人生活到組織運轉,再到社會文化,無論在哪個層面上,我們都需要學習如何聰明而有意義地犯錯,將每一次失敗作為測試我們成績的機會。

一本得到英國衛生大臣推薦,引發英國上下反思其醫療制度與文化的振聾發聵之作。 在一次簡單的鼻部手術中,幾名經驗豐富的英國醫生因無法插入導氣管而造成患者死亡。

一名11歲女孩被害后,面對顯示兇手另有其人的DNA鑒定結果,一群美國檢察官不斷提出離奇的解釋,拒絕還嫌疑人清白。

帶少年犯去監獄接受恐嚇教育以助其改邪歸正,曾是被美國社會廣泛接受的行為矯正方法。然而,一出具有諷刺性的反例打碎了它的神話。

制度的缺陷、人性的弱點和對數據的偏見等因素,讓失敗成為現實中不可避免的一部分。如何正視失敗并從中學習,是決定一項事業能否成功和持續成功的永恒論題。

英國乒乓球名將馬修 薩伊德以成績畢業于牛津大學,是《泰晤士報》專欄作者、TED演講者和暢銷書作家。怎樣的失敗是好的?怎樣的成功是壞的?他集結豐富的事例進行發酵,從心理、經濟、管理、文化等角度入手,探尋對失敗和犯錯的態度對商業、司法、醫療、體育以及我們日常生活和工作的方方面面造成了多么大的影響。

馬修 薩伊德,英國乒乓球名將,憑借自學考入牛津大學攻讀政治學、哲學與經濟學,以一等成績畢業。他雄踞英國乒壇榜首近十年,并兩次代表英國參加奧運會。薩伊德現為《泰晤士報》知名專欄作家,英國廣播公司時事節目《新聞之夜》(Newsnight)撰稿人,也是美國有線電視新聞網的常客。

及時部分對失敗的態度之差:從醫療業到航空業

第1章一臺常規手術 無法插入的導氣管

2005 年3 月29 日早晨6 點15 分,馬丁 布魯米利一覺醒來,走到兩個孩子—維多利亞和亞當的臥室,叫他們起床。那是一個下著雨的春日清晨,復活節剛過去幾天。孩子們興高采烈,蹦蹦跳跳地下樓吃早飯。幾分鐘后,他們的媽媽伊萊恩也來到了餐桌前。她在床上多躺了一會兒。

伊萊恩37 歲,生性活潑。她在成為全職母親之前在旅游業工作。今天對伊萊恩來說是個重要的日子:她要入院做手術。她患鼻竇疾病已有幾年了,醫生建議她進行手術根除。“別擔心,”醫生告訴她,“沒什么危險。只是一個常規手術。”

伊萊恩和馬丁結婚15 年了。兩人通過朋友在一次舞會上相識,然后相愛,在北馬斯頓定居。這里是一個舒適的小村莊,地處白金漢郡鄉下的中心地帶,在倫敦西北48 千米處。維多利亞1999 年出生,亞當晚她兩年,生于2001 年。

對這對夫婦來說,和很多新家庭一樣,生活是緊張忙碌的,但也充滿樂趣。就在上周四,他們一家四口首次共同乘坐飛機,周六又參加了一位朋友的婚禮。伊萊恩想盡快把手術做完,再好好休息幾天。

早上7 點15 分,他們出門了。在去醫院的路上,孩子們嘰嘰喳喳地說個不停。馬丁和伊萊恩對手術都不怎么擔心。耳鼻喉科的手術醫生愛德華茲行醫長達30 多年,聲譽頗佳。麻醉師安德頓也有16 年的經驗。醫院的設施都是的,一切準備都已就緒。

他們到醫院后被領到一個房間,伊萊恩在那里換上了一件藍色的病號服。“我穿這個漂亮嗎?”她問亞當。兒子被逗笑了。維多利亞爬上病床,讓媽媽給她講故事。馬丁聽著熟悉的劇情,臉上帶著微笑。亞當坐在窗臺上,玩著他的小汽車。

安德頓醫生進來過一次,問了一些常規問題。他很健談,也很有幽默感。作為一名的醫生,他明白讓患者放松的重要性。

快到8 點半時,護士長簡進入病房,把病床上的伊萊恩推往手術室。她笑著問道: “你準備好了嗎?”維多利亞和亞當走在手推車旁,陪媽媽通過走廊。他們對媽媽說,下午手術后見。走到路口時,馬丁帶著孩子左轉,伊萊恩被推著向右去了。

她側過身來,笑著對家人說:“再見啦!”

馬丁和孩子們走向停車場,準備去超市進行每周一次的采購,再給伊萊恩買幾塊餅干。與此同時,伊萊恩的病床被推到了手術準備室里。這個房間與手術室相鄰,是做檢查和實施全身麻醉的地方。

安德頓醫生來到伊萊恩身旁。對伊萊恩來說,他有著一張熟悉而的面孔。他把一根像吸管一樣的套管插入伊萊恩手背上的血管里,麻醉劑會順著這根管子直接進入她的血液。

“輕輕扎一針,”安德頓醫生說,“好了,好好睡一覺吧。”現在是早上8 點35 分。麻醉劑的效力很強,不只會讓病人進入夢鄉,還能讓身體的很多重要功能停止運作,因此必須謹慎施打。一般會使用一種叫“喉罩”的器具來輔助呼吸。這是一個可充氣的小口袋,用法是從口中插入,固定在呼吸道上方。氧氣經此從呼吸道進入,直達肺部。

但這時出了點問題。安德頓醫生無法把喉罩放進伊萊恩嘴里:她下頜的肌肉過于緊張,這在麻醉過程中并不罕見。醫生加大了肌肉松弛劑的劑量,又試著換上更小型的喉罩,但是仍然無濟于事。

8 點37 分,進入昏迷狀態2 分鐘后,伊萊恩的身體開始發青了。她的血氧飽和度降到了75%,而這個數值一旦低于90% 就會被看作嚴重偏低。8 點39 分,安德頓醫生開始嘗試使用氧氣面罩蓋住病人的口鼻。他仍然無法把氧氣送進病人的肺部。

8 點41 分,安德頓醫生決定使用一種經典方法——氣管插管。這是在供氧無效時醫生會采取的標準辦法。他開始向血液中注入肌肉松弛劑,以使患者的下頜肌肉松弛,嘴巴打開。然后,他用喉鏡照亮患者口腔后部,這樣一來,他就可以把導氣管直接插入呼吸道了。

但就在這時,醫生遇到了另一個麻煩:他無法看到呼吸道的位置。通常情況下,那應該是一個規則的三角形孔洞,兩邊是聲帶。一般來說,應該很容易把導氣管插入呼吸道,讓病人開始呼吸。但是,對某些病人來說,呼吸道會被口腔中的軟腭擋住,因此無法被觀察到。安德頓醫生一次又一次地推進導氣管,希望能找到目標,但他就是無法成功。

8 點43 分,伊萊恩的血氧飽和度降到了40%。這已經是儀器所能測量的低值了。沒有了氧氣,腦部會開始水腫,可能導致嚴重的腦損傷。伊萊恩的心率也開始降低,從每分鐘69 次降到了50 次。這說明心臟供血也開始不足。

情況開始變得嚴重,手術室中的另一位麻醉師巴尼斯特醫生也過來幫忙。不久后,耳鼻喉科手術醫生愛德華茲也來了。此外,還有三名護士在旁邊待命。目前的情況還不能說是災難性的,但可以容忍錯誤發生的空間越來越小了。現在,每一個決定都可能攸關生死。

幸好有一種辦法正是為這種情況而設計的,那就是氣管切開術。到目前為止,所有的困難都在于供氧設施無法通過伊萊恩的口腔進入呼吸道,而氣管切開術的一大優勢就是可以讓醫生避開口腔,把患者的咽喉切開一個口,把導氣管直接插入氣管。

這種手段有一定風險,因此只能被當作萬不得已時的一招,而眼下就到了這種時刻。現在能讓伊萊恩免受致命腦損傷的方法,就是氣管切開術。

8 點47 分,是護士先想到了這個方法。三個護士中最有經驗的簡飛奔出去,拿來了氣管切開術的工具。回來后,她告訴圍在伊萊恩身旁的三名醫生,工具已經準備好了。

醫生們回頭看了她一眼,但不知為什么沒人回答。他們還在繼續嘗試把導氣管插入伊萊恩口腔后部緊閉的呼吸道中。他們全心投入這種嘗試,伸長了脖子,緊張地相互交談。

簡猶豫了。隨著時間的流逝,情況變得越來越危急,但她告訴自己,有三名經驗豐富的醫生在場,他們當然考慮過使用氣管切開術的可能性。如果她再次出聲提醒,也許會打擾到醫生們。如果因此出了什么差錯,也許她要負上責任。說不定他們已經出于某種她沒想到的理由否決了氣管切開術。在這個房間里,她是資歷最淺的人之一。他們才是人士。

事到如今,醫生們的心臟也跳得飛快。他們的注意力被限制住了,這是高度壓力下常見的生理反應。他們還在一個勁兒地往她口腔里插導氣管。情況變得令人絕望。

伊萊恩的身體已經幾乎變紫了。她的心率僅為每分鐘40 次。她極度渴求氧氣。每拖延一秒,都會讓她活下去的希望減小一分。

醫生們還在狂亂地嘗試從口腔進入氣管。愛德華茲醫生試著插管,巴尼斯特醫生又拿起了喉罩。一切都是徒勞。簡還在糾結是否要發出提醒,但她最終還是沒有出聲。

8 點55 分,一切都已經太遲了。醫生們終于幫伊萊恩把血氧飽和度恢復到90%,但此時距離首次嘗試插入導氣管已經過去了8 分鐘。從頭到尾,伊萊恩在極度缺氧的狀況下度過了整整20 分鐘。醫生們在抬頭看表時大吃一驚:這不可能。時間都去哪兒了?怎么會過得這么快?

伊萊恩被轉入了重癥監護室。不久之后的腦部掃描顯示出了毀滅性的損傷。通常情況下,掃描結果會是一幅能夠清晰顯示人腦紋理和形狀的圖片,但伊萊恩的掃描圖片就像電視屏幕上的雪花。缺氧造成了無法挽回的傷害。

那天上午11 點,在位于北馬斯頓的布魯米利家,起居室的電話響了。馬丁被告知馬上來醫院一趟。他明白出了問題,但看到妻子陷入昏迷、生死未卜的時候,他仍然大受打擊。

隨著時間過去,情況進一步惡化了。馬丁怎么也想不通,伊萊恩本來很健康,兩個孩子還在家等著媽媽回來,他們從超市給媽媽買了餅干。到底是哪里出了問題?

愛德華茲醫生把馬丁拉到一旁。“馬丁,麻醉過程中出了一些問題,”他說,“這種事情在所難免。我們也不知道為什么。麻醉師已經盡全力了,但于事無補。這是個偶發事故。我感到非常抱歉。”

沒人提到一次又一次的插管失敗。沒人提到氣管切開術被忽略的事實。沒人提到災難發生時護士對醫生的提醒。

馬丁點點頭,說:“我明白了,謝謝您。”

2005 年4 月11 日晚上11 點15 分,伊萊恩 布魯米利在經歷13 天的昏迷后撒手塵寰。白天一直守在病床前的馬丁在數分鐘后回到了醫院。當他到達時,伊萊恩仍有體溫。他握著她的手,對她說他愛她,向她保障會盡力照看好孩子們。然后,他吻了她,對她說晚安。

第二天,去醫院拿回她的衣物前,馬丁問孩子們是否愿意見媽媽一面。他沒想到,孩子們說愿意。他們被帶到一個房間,維多利亞站在床腳,亞當伸手撫摸著媽媽,說了再見。

伊萊恩去世時年僅37 歲。

失敗的閉路循環 這本書的主題是如何獲得成功。在接下來的幾百頁中,我們將考察世界上具進取性和創新性的機構和個人,包括谷歌、天空車隊(Team Sky)、皮克斯公司和梅賽德斯-奔馳F1 車隊(Mercedes Formula One Team),也包括籃球運動員邁克爾 喬丹、發明家詹姆斯 戴森(James Dyson)以及足球明星大衛 貝克漢姆。

縱觀人類兩百萬年的歷史,進取性是最令人矚目的品質之一,在近兩個半世紀以來尤其如此。進取性不僅體現在偉大的企業和體育團隊身上,也體現在科學、技術和經濟的發展過程中。人類取得過重大的進步,也取得過微小的進步,各種改變影響著人類生活的方方面面。

我們想做的是總結出一種規律。我們要透過現象,去發現表象之后,在商業、政治以及生活的各個層面,人類是如何學習、革新并變得越來越具創造性的。最終我們發現,所有這些事例都體現,人們能獲得成功的一個關鍵點就是學會如何面對失敗。這一點得到了有力的證明,而有時可能是通過某些違背我們直覺的方式。

失敗是我們常常需要忍受的事。不管是本地足球隊輸掉了一場比賽,還是沒能在面試中好好表現,或者考試發揮失常,這些都是失敗。在某些情況下,失敗的嚴重性會比上述情況大得多。對醫生和其他從事與安全相關工作的人來說,失敗可能意味著致命的后果。

正因如此,我們在進行調查、研究成敗關聯的一開始,就要把當今世界上的兩個與生命安全關系最緊密的行業放在一起對比:醫療業與航空業。我們將會看到,這兩個行業在心理、觀念和制度變遷上有著諸多不同,但最深刻的區別在于這兩者處理失敗的截然不同的方式。

航空業對待失敗的態度是鮮明而堅決的。每架飛機都裝有兩個幾乎無法被破壞的黑匣子。一個記錄著發往機上電子系統的操作指令,另一個記錄著駕駛艙內的對話與聲音。一旦事故發生,黑匣子將被打開,記錄的數據將被分析,事故的原因也就一目了然了。這樣做保障了操作規程會得到修正,避免重蹈覆轍。

正是由于這種方法,航空業逐步創下了驕人的安全記錄。1912 年,在當時僅有的14 名美軍飛行員中,8 人死于空難,超過了總數的一半。早期軍事航空學院的致死率高達近25%。在當時看來,這些數字也不算出人意料。在航空業的初始階段,駕駛著金屬和木材制造的龐然大物沖上云霄,這種舉動本來就充滿危險。

不過,現在已經不同了。根據國際航空運輸協會(International Air TransportAssociation)的統計,2013 年,全球共有3 640 萬架次航班運行,乘客多達30 億人次,而在這些人中,僅有210 人死于空難。據統計,西方國家制造的飛機在每100 萬次飛行中僅有0.41 次事故發生。也就是說,事故發生率為二百四十萬分之一。

2014 年,死于空難的人數上升到了641 人。部分原因在于馬來西亞航空公司的MH370 航班墜毀事故,造成239 人死亡。大多數調查人員認為這起空難并非事故,而是飛行員蓄意破壞導致的。截至本書出版時,對該航班黑匣子的搜尋工作仍在持續。

但即使我們把這起事故計算在內,2014 年,每100 萬次起飛后發生的航空事故率仍然僅有0.23,創下歷史新低。而對國際航空運輸協會的成員公司來說,這一數字僅為0.12,即八百三十萬分之一。這些公司大都建立了最為健全的規章制度,能夠從錯誤中吸取教訓。

航空業面對著各種各樣的安全問題,新的挑戰幾乎每周都會出現:2015 年3 月,德國之翼航空公司的一架飛機在法國阿爾卑斯山脈墜毀,飛行員的精神健康問題因此引起了廣泛注意。業內專家承認,類似的難以預料的偶發事故隨時都可能發生,這使得空難事故發生率有所增加,甚至大幅上升。但專家們也保障,他們會盡全力從事故中吸取教訓,保障同樣的失敗不會再次發生。說到底,這才是航空安全的終極意義。

在醫療業,情況卻與此截然不同。1999 年,美國醫學研究所(American Instituteof Medicine)發表了一篇里程碑式的研究報告,這份報告以《人無完人》(To Err isHuman)為題,指出美國每年死于醫療事故的患者在4.4 萬到9.8 萬之間,而這些差錯本來都可以避免。在另一份報告中,哈佛大學教授盧西恩 利普(Lucian Leape)指出,實際上的死亡數字還要高。經過的調查研究后,利普估計,每年僅在美國就有約100 萬患者因為診療過程中的錯誤而受到傷害,12 萬人因此死亡。

我們無法用外力扭轉行業現狀,改變只能在內部發生。我對這一點的認識來自一對在醫療事故中痛失愛子的夫婦送給我的一本書,他們希望醫療業能吸取教訓,不再有人重歷他們曾經的悲痛。這本書就是《黑匣子思維》。

——英國衛生大臣杰瑞米 亨特(Jeremy Hunt)

馬修 薩伊德對失敗的重新定義,是石破天驚的一舉。他表示,我們不該恥于失敗、回避失敗,而應該對失敗感到興奮,并視其為學習的機會—它們是通往成功不可或缺的一環。《黑匣子思維》中充滿精心闡述的事例和有嚴謹心理學依據、一針見血的論述,讀過后,你再也不會為搞砸事情而消沉了。

——丹尼爾 品克(Daniel Pink),暢銷書《全新思維》作者

是自己想要的書,質理和內容都很不錯,值得多次閱讀

是的。觀點很新穎,不一樣的視角。

很好很滿意,價廉物美,符合預期,合作愉快!

很快,很不錯!

趁現在優惠多下幾本書!

望看過的人都在成功的路上。

很不錯的書,值得推薦閱讀!

非常棒,超級棒!

好書推薦好書推薦

很好,值得閱讀

當當太慢了,蝸牛一樣,等了八天,總算到了,很差的購物體驗!

喜歡的書,需要時間細細品嘗,才能體會個中韻味

很棒的書,觀點獨特,快遞也給力,當當網太強大了

價格便宜,質量好,買書還是得來當當

有意思的書。

包裝完好,裝訂精致,滿意以后慢慢讀

還沒來得及讀。期待給我驚喜

還沒來得及讀。期待給我驚喜

確有獨到之處

書中講述了一個個現實中的例子,值得一讀。

物流很快,包裝也挺好

好書質量好感謝

很不錯的一本書,送人的

印刷不錯內容值得推薦

機場書 看看長知識

剛開始讀,文字描述我喜歡。

好書,值得推薦!!

正品推薦物流服務熱情

書不是自己簽收的,但聽家里告訴我書籍都是塑封完好沒有變形破損,內容不用講,都是自己了解過的,這就沒問題了,好評

不錯不錯不錯不錯不錯

不錯還可以

還沒開始看,看了簡介買的,應該是本不錯的書。

黑匣子思維:通往成功之路的驚人真相(共讀書目)

案例有說服力,整體組織精當,觀點對人有啟發作用。

本書以預警思維,從細節和規范化著手,給人們在行事方式上提供有益的借鑒。

敢于承認自己的錯誤,讓自己在錯誤中獲取成功

非常具有指導意義的一本書,揭示了現代社會,科學乃至方方面面能夠蓬勃發展的原因。能夠通過實驗(試錯)不斷修正自身的方法 才是進化的根本原因。

管理的學問,老外名目繁多,其實按照老祖宗的傳統智慧,中國人是極有優勢的,然而也必須多做參考,融會貫通,才能更上一層樓。

引用了很多各行各業的例子,說明了接受失敗并且從失敗中學習的重要性。不僅企業和行業如此,其實對于個人成長和職業發展也是如此,PDCA循環不可少,復盤反饋再改進,才能越來越好!推薦閱讀!

失敗是成功之母,可是人的本性是自我保護,我們不愿接受面對失敗,是認知的失調,是沒有一個讓我們承認失敗的環境。此書不錯,值得看看,提高自己的境界,可以原諒別人的錯誤。

每周共讀一本書,本書為有書十月共讀之一。質量不錯,內容等讀后才知道。

每周共讀一本書,本書為有書十月共讀之一。質量不錯,內容等讀后才知道。

很新的觀點,讓大家知道了要怎樣面對一些失敗