中央圣馬丁是培育時尚設計師的搖籃,John Galliano,Paul Smith Zac Posen Riccardo Tissci等時尚界的大神們有一半出自這所學校。英年早逝的時尚頑童Alexander McQueen的光芒卻遠遠蓋過這些大神。

為了緬懷這位天才,作為McQueen的密友,中央圣馬丁藝術與設計學院的時裝歷史學家朱迪斯 沃特(Judith Watt)為Alexander McQueen撰寫了這本傳記。帶領讀者一窺這位富有遠見和創造力的天才的人生,明白他為這個世界留下了什么。

從他在倫敦東區的童年時光,到他那爆發式的、劃時代的時尚職業生涯,再到他四十歲那年駭人聽聞的意外自殺,沃特這本《亞歷山大 麥昆》的特色尤其在于書中披露了許多來自這位無畏的時尚教父身邊人的觀點和看法,這些人包括——女帽設計師Philip Treacy,設計師Katy England,攝影師Nick Knight,以及麥昆的朋友們和作品收藏者們:Sarah Jessica Parker, Lady Gaga, Daphne Guiness,kate moss;還有精彩的文字,許多從未公諸于世的照片,麥昆代表性的設計以及做工精湛的時裝。

有三位服裝設計師大師的作品改變了女人的穿作,可可 香奈兒、伊夫 圣 洛朗、還有——李 亞歷山大 麥昆

每年的時裝周,都有人會懷念麥昆,這位時裝設計天才,不老頑童。

沒有了麥昆,沒有了他符號化、戲劇化、天馬行空般的設計。

我們只能用這本傳記表達對這位天才的緬懷和思念。

朱迪斯 沃特(Judith Watt

中央圣馬丁藝術與設計學院的時裝歷史學家,并長期為Vogue ,The Guardian,BBC Radio4等媒體撰稿。

經典語錄

“頭發的靈感來自于維多利亞時代,那時候的妓女們會把頭發賣掉做成發束,人們會買來送給情人。后來我把頭發嵌入有機玻璃作為商標。在最早的幾個系列里,我用的是自己的頭發。”——Alexander McQueen(Alexander McQueen獨特標簽的來歷)

沒有熱情,那你從一開始就不該去做這件事情。

——Alexander McQueen

我想要讓女人的身形看起來盡可能夸張,就像是一尊古典雕像的線條一樣。

——Alexander McQueen

麥昆做了一件時尚界少有的事——他在20世紀90年代初期引進了一些新鮮事物,在透明的女性主義流行太久而遭到厭棄時,他帶來了超低腰露臀褲,并成為高街流行;他重新喚起人們對女裝裁剪手藝的熱愛,而當時這種手藝已經被忽視了很久;他帶來了禮服外套;將男裝的風格不露痕跡地融入女裝;最重要的是,他嘗試不同的廓形,自信地玩弄比例,將重點從腰部移開,填充臀部,沿著身體螺旋剪裁。

在紀梵希(Givenchy)工作時,他帶去了自己那反叛和挑戰的視野。這樣的視野源起于倫敦東區的街道,充滿了歷史的積淀與想象力的馳騁,與倫敦的同性戀亞文化也頗有淵源——麥昆與倫敦亞文化領軍人物雷夫 波維瑞(Leigh Bowery)[1]曾廝混在一起。他希望成為一個將時尚帶入21世界的設計師,并在古馳(Gucci)的團隊中實現了這一夢想。接下來就是風馳電掣的旅程,他不僅讓人們看到了女人應該如何穿衣——充滿力量、令人敬畏、富有性別魅力——也讓人們看到了時尚應該是什么樣的——層層疊疊、充滿視覺沖擊力、像是一個表達出黑暗與些許人性光輝的幻覺。他的復雜、他對試驗的渴望、他的時尚洞察力,以及他那些傳達自己想法的精妙剪裁和高超技巧,讓他如此與眾不同。

當然,這一切都需要付出代價。在離開紀梵希(Givenchy)時,關于他濫用可卡因的報道就已經見諸報端,在他死后,這更是人盡皆知。他還深受抑郁癥的折磨,當辦秀時他的情緒高昂,隨之而來的則是低潮和體力透支,這讓他的病癥更加嚴重。有沒有一種可能性,就是他離開時尚圈,轉而做一名攝影記者,或是在大自然中平靜地生活?他的3個系列富有反叛精神,抗議時尚的過度,對地球資源的濫用,以及人類對海洋動植物的破壞。但每個系列都受到了爭議。這次他試圖表達的是絕望,這也恰恰成為了他這個傳奇本身的一部分:時尚圈最偉大的魔術師,創造新事物的大師,一個擁有自己聲音的人。

在他短短的一生中,麥昆從平庸的出身一路走向了萬眾矚目的成就。

到了2004年,這幾乎讓他覺得自己像是生活在一只“玻璃盒子”里。一開始,與那些和他擁有差不多反叛精神的團隊一起工作,創造出震驚輿論的服裝系列,能讓他覺得快樂一些。但當他登上了時尚的巔峰,獲得了大筆資金支持,在巴黎做過無數場秀之后,他卻很難快樂起來了。2010年2月,母親的去世摧毀了麥昆最重要的精神支柱,他在母親的葬禮前選擇了自殺,那一年他才40歲。

有3位設計師的作品改變了女人們的穿著,并且影響流傳后世:可可 香奈兒、伊夫 圣 洛朗、以及李 亞歷山大 麥昆。不僅僅是從時尚的角度,他的衣服釋放了一個女人所能呈現出更多面貌的可能性。

--------------------------------------------------------------------------------

[1]雷夫 波維瑞(Leigh Bowery)出生于1961年,1994年時死于艾滋病。20世紀80年代倫敦的亞文化領軍人物,他有技巧地利用奇特的設計和顏料、薄紗、亮片和綢緞等材料展示他的身體,他的小丑臉、香腸嘴和讓油彩流下來等舞臺戲劇化造型,至今仍然影響著大批設計師、導演和舞臺藝術家。(譯者注)

他賦予女性力量,但同時也讓她們柔弱易碎。人們以前總是說他有“ 厭女癥” ,但是與他相處一陣子之后,我意識到他讓女性充滿力量,而不是厭惡女性。——Kate Moss

深度剖析了麥昆這位設計鬼才,簡而言之,讀Watt的這本書就等于上了一學期的課——課程不可思議地有趣,同時又具有啟發性,還是由該領域棒的老師親自授課。

——Nylon Magazine

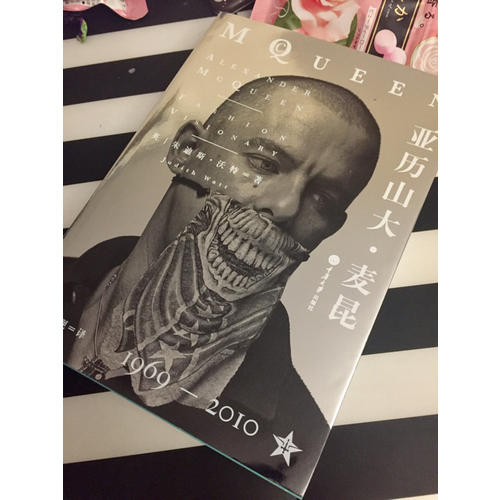

書面是鉑金的,感覺有點奢華,里面印刷不錯,有蠻多精彩圖片,可以慢慢欣賞這位才子的佳作和成長歷程。

從裝禎到內容,非常值得收藏的一本書,全方位了解這位怪才。

這本書是金屬質感的,不是灰色的。銀色亮瞎24k鈦合金眼啊!收錄了幾乎麥昆各個時期的經典設計,很cool很個性!

還沒看。大致翻了一下,圖片很好,對于我全面系統的了解麥昆有幫助。

很詳細介紹了壓力山大.麥昆的一生,他的作品很大膽,富有創造性,很棒!

書的包裝很漂亮 這本書主要是從麥坤的人身記經歷來記錄 其中也記錄了很多麥坤的設計 非常值得一看

一直向往的方式中代表的人之一。發貨和物流一貫迅速。

美國大都會博物館有亞歷山大·麥昆的展覽,據說也是歷史上頭一次為一個時裝設計師做展覽,而且參觀人數還很多。在美國的同學也去看了,還給我買了一本書,據說挺貴的。這本書算是以麥昆的歷次秀為脈絡,串聯起了麥昆40歲的短暫一生,以及他傳奇的經歷和非常的天才。麥昆的設計的確令人驚詫,仿佛那不是來自人間,可它又確確實實是從一個人心中生長出來的。第一次感覺一個服裝品牌是如此厚重和有內涵。讀完這本書,沉思良久,該怎樣閱讀一個人的一生,該怎樣去過自己的人生,實在的一門太深太深的學問。

還沒來得及看,感覺還可以。只是最近當當在選擇的物流公司效率很差,尤其是上海萬象物流,速度很慢,效率也差,有些影響購物體驗。

為啥沒有塑封包裝?銀膜封面上劃痕比較多,嚴重懷疑不是全新的。文字和圖片都比較豐富。大愛樹鴨系列。設計靈感來源如成品對比,各類人士的評價比較有意思。

書面很整潔,封面很酷,紙張一般,里面的照片要是硬紙張就更好了,整體不錯,當當速度很快

麥昆的一生濃縮在這本書里,帶著時尚的熱情閱讀。

以前買過全圖集的Mcq的書,這本更詳細介紹傳奇的世界

以前買過全圖集的Mcq的書,這本更詳細介紹傳奇的世界

亞歷山大·麥昆、時尚雜志編輯、買手、攝影師等等對他N的評價,以及對其設計靈感、其

因為lady Gaga 也愛上這個鬼才設計師~

里面內容有錯誤,但影響不大。主要介紹麥昆的服裝系列,不算深入

這本書整體來說都是不錯的,內容也挺真實,印刷可以,但是就是里面的圖,有點太,很多經典的圖沒有。

喜歡麥昆已經很晚了,在他不在世間的時候,才感受到他的藝術!

這是看的很慢的一本書,總是要一遍遍的翻看,希望可以更多的 更細致的了解一個離我們遠去的服裝設計師。

介紹麥昆在服裝方面的創意,以及他通過服裝設計表達自己的思想,對啟發創造力有幫助。

封面稍微有點歪。亞歷山大麥昆是最喜歡的設計師之一,格外珍惜這本書。

最近回到初中瘋狂看書的時候 算是忙里偷閑吧 這本書放入購物車好久 終于買回來了

麥昆之所以能于時尚界獨樹一幟,來源于他乖張、要強的性格,精湛的裁剪技術是助推他的基礎,很欣賞他借鑒于自然與人文的一些作品,偏雕塑感的立裁,在當時前衛、在當下依然。正像文中所指,他具備設計師的一切品質,一個用心專注、近乎癡狂、沒有過多抱怨、樂于改變與創造不同的人。

Alexander McQueen是我最喜歡的設計師之一,這本書中記錄了他每個時期不同的代表作,讓我更多的了解了他天馬行空的設計理念

喜歡麥昆的作品很久了,看到商品打折就馬上買下來,因為是銀箔質感的封皮。還很害怕送到會出現磨損,但是收到后發現非常好,只是背面有一個小坑,設計很好看,紙張很棒,喜歡得不得了

作為一名服裝設計師,對麥昆的設計理念和文化修養頗為震撼,而現在社會上的設計師大多膚淺包括我自己!閱讀此書無論是對靈感迸發,自我反省,藝術認識,個人修為及造詣方面都是大有裨益的!