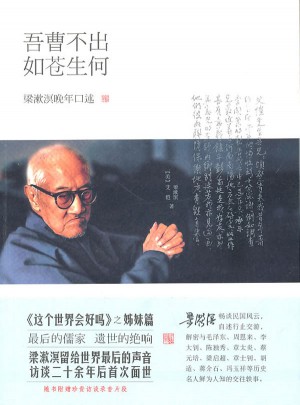

吾曹不出如蒼生何

- 所屬分類:圖書 >社會科學>社會科學總論

- 作者:[梁漱溟]

- 產品參數(shù):

- 叢書名:--

- 國際刊號:9787513504515

- 出版社:外語教學與研究出版社

- 出版時間:2010-12

- 印刷時間:2010-12-01

- 版次:1

- 開本:12開

- 頁數(shù):--

- 紙張:膠版紙

- 包裝:平裝

- 套裝:否

1917年10月,梁漱溟自長沙回北京途中,見軍閥交戰(zhàn)、民不聊生,遂寫就《吾曹不出如蒼生何》長文,并印冊分送。梁先生每見民生困厄,“此心如飲苦藥”,遂“投袂而起,誓為天下生靈拔濟此厄”。有鑒于此,梁先生呼吁民眾自水深火熱中奮起:

余以為若不辦,安得有辦法。若要辦即刻有辦法。今但決于大家之辦不辦,大家之中自吾曹始,吾曹之中必自我始。個個之人各有其我, 即必各自其我始。我今不為,而望誰為之乎?嗟乎!吾曹不出如蒼生何?

“辛亥以來,兵革迭興,秩序破壞一次,社會紀綱經(jīng)一度之墮毀,社會經(jīng)濟遭一度之斫喪。……嗟呼!生民之禍亟矣!吾曹其安之乎?吾曹其安之乎?吾曹不出如蒼生何?”

梁漱溟是“中國近現(xiàn)代史上獨特且驚人的見證者”。他講論東西文化,投身鄉(xiāng)村建設,發(fā)起民主同盟;觀世變,憫蒼生,投袂而起。面對20世紀初民生凋敝、風云變幻的中國,他何以疾呼“吾曹不出如蒼生何”?這是狷,是狂,還是后一個儒家的使命感?外語教學與研究出版社、人民出版社近日聯(lián)合推出《吾曹不出如蒼生何——梁漱溟晚年口述》。本報記者專訪該著的作者之一、芝加哥大學歷史系教授艾愷(Guy S. Alitto)。

讀書報:您曾在1980年和1984年兩次訪問梁漱溟先生,次訪談內容以《這個世界會好嗎》為題出版,第二次訪談內容由外語教學與研究出版社、人民出版社出版,題目是《吾曹不出如蒼生何》。《這個世界會好嗎》的書名源于梁漱溟與父親梁濟的對談,那么《吾曹不出如蒼生何》這個名字是否也有典故?為何以此命名這本書?

艾愷:1917年10月,梁漱溟先生在湖南目睹軍閥交戰(zhàn)、民不聊生的慘景,心中悲憫,寫成《吾曹不出如蒼生何》一文。他自費印刷千冊散發(fā),呼吁民眾自水深火熱中奮起:“余以為若不辦,安得有辦法。若要辦即刻有辦法。今但決于大家之辦不辦,大家之中自吾曹始,吾曹之中必自我始。個個之人各有其我,即必各自其我始。我今不為,而望誰為之乎?嗟乎!吾曹不出如蒼生何?”這種救世濟民、舍我其誰的氣概,在20世紀激蕩的時代風云映襯下,“后一個儒家”的個人形象頗為凸顯。每每思之,都令人神往。梁先生一生的治學和實踐,都以這樣的儒者擔當一以貫之。有鑒于此,我和編者都認為以《吾曹不出如蒼生何》為題,能概括梁先生在本書中所述行止交游的意蘊,能代表梁先生以及那個時代知識分子的擔當和氣節(jié)。

讀書報:1980年訪談時,您和梁漱溟先生聊到了中國的思想、梁先生本人的經(jīng)歷與交游。1984年的訪談與次有什么不同呢?您為何要進行這第二次的訪談?

艾愷:我于1980年訪問梁先生之后,一直和他保持聯(lián)系。我心里一直認為首次的訪談資料即為珍貴的歷史文件。當我愈往這方面思考,愈覺得梁先生是一位獨特的歷史人物,他的生命貫穿了20世紀前80年中國的每一個重要歷史事件。他是中國近現(xiàn)代史上獨特且驚人的見證者!讀者若從梁漱溟似乎總是身處重要歷史事件之中這一角度思考,便知我以上所言不虛。例如,梁先生清楚地記得1900年義和團進入北京時的情形。事實上,當年義和團入京時曾立即給梁漱溟的個人生活帶來了重大的影響。他當時正在一所西式學校就學,該學校由他家庭的朋友彭詒孫先生經(jīng)營,彭先生也是梁漱溟與我的訪談內容里提到的個歷史人物。由于學校有西式課程(如英語和科學),義和團焚毀了學校,梁漱溟因此無法繼續(xù)就讀。為了不讓漱溟有機會自修,他的家人甚至將他的課本全數(shù)燒毀。就在此事發(fā)生五年以后,梁漱溟以一個學生的身份,參加了中國近代史上首次民族主義式的學生運動——抵制美國貨。又五年,梁漱溟加入同盟會,成為地下革命分子,工作內容包括從事一些“子彈和炸彈行動”。一年后,他擔任記者,并在南京見證了的成立。又過了兩年,他和反對袁世凱的勢力接觸,直至他全心全意修習唯識宗佛學為止,他也因此成為20世紀初佛教復興的重要人物。眾所周知,梁漱溟在的中心北京大學教書,而且扮演了重要角色。他也因此認識了蔡元培、陳獨秀、胡適、、章士釗、、熊十力、梁啟超以及其他當時中國重要的知識分子。

20世紀20年代,梁漱溟也和各式政治、軍事人物有所接觸,如李濟深、馮玉祥、閻錫山和韓復榘等人。他甚至與許多愛好中國文化的歐洲人士結為好友,包括了衛(wèi)西琴(Alfred Westharp)、衛(wèi)禮賢(Richard Wilhelm)等。30年代,梁漱溟持續(xù)對政治和社會事務傾注關心,他結交了幾乎所有的改革運動的提倡者,如黃炎培和晏陽初等人。他也認識了許多國民政府的官員。他去了延安并且與對談。他參與創(chuàng)立了一個既非國民黨、亦非共產黨的政治組織,即日后的中國民主同盟。他于此過程中創(chuàng)辦了《光明報》。梁漱溟在第二次世界大戰(zhàn)后緊接而來的國共和談中扮演了關鍵角色。這一串他認識的重要歷史人物的名單以及他所親身參與的事件可以一直講下去,但是我感覺這已足夠證明梁先生是手歷史知識以及關鍵且獨特史料的來源,我因此決定于1984年繼續(xù)訪問他。如同首次,訪談地點在梁先生住處,我每天早上前往,每次時間幾小時,共進行一個多星期,訪談過程中我深感梁先生的記憶極為清楚。

在次訪談中,我的問題被梁先生的答案所引導,他在次訪談中有意提供他自己對儒家和道家思想的觀點;在第二組訪談中,我試著引導他朝他和重要的歷史人物間的交往來作發(fā)揮,希望保存他能記住的任何東西。因此我在這次訪談中問的問題集中于梁漱溟漫長且曲折的一生中所認識并交往的人物。在1984年作的這些訪談中,梁老輕松回憶起許多不為人所熟知的人名。梁老立身處世正直誠信,早為世人稱道,我想他斷不至于故意閃避問題乃至捏造回答。

由此,我不禁想起口述歷史的另一項好處,它能盡量補充生活中各層面因未留下足夠文字記錄而產生的盲點或缺憾。這份訪談筆錄,如同已出版的首份筆錄(《這個世界會好嗎》),以錄音為準,段落文章亦未經(jīng)潤色。當然,這也表明,我有限的中文能力恐將難逃讀者的眼睛,想來甚感惶愧。

讀書報:目前,口述歷史類書籍可算是學界和出版界的一個熱點。《吾曹不出如蒼生何》在某種意義上也屬于口述歷史,您認為這本書和通常人們所知的口述歷史類書籍有什么異同?

艾愷:《吾曹不出如蒼生何》并非“通常的”口述歷史出版品。以我所在的美國為例,口述歷史大體上有兩種形式:“大眾式”和“學術式”。在兩種形式中,又有一般群眾及歷史名人口述歷史的界線。個形態(tài)(包括兩種形式中的“一般群眾”方法)——“大眾式”口述歷史——強調自某一時間和某一地點著手來掌握普通民眾日常生活的脈絡。

斯塔茲 特克爾(Studs Terkel)的專書具體表現(xiàn)了這種大眾式的口述歷史研究方式。他本人是芝加哥的一位政治活躍分子,也是一位記者。借1966年口述歷史的專著Division Street: America,他在美國及各國都聲名鵲起。(Division Street是芝加哥市內一條主要街道名。)該書出版未久即狂銷數(shù)百萬冊,它是特克爾出版的一系列口述歷史專著中的本。1970年,特克爾出版了第二本口述史著作:Hard Times,內容是描述經(jīng)濟大蕭條時期的芝加哥。該書同樣造成了轟動。在這兩部著作和他的其他著作中,特克爾賦予許多在“歷史”中沒有聲音的一般民眾以“聲音”;同時,他也很清楚地給他自己以“聲音”——盡管這些專著是根據(jù)錄音訪談而寫成,特克爾本人的政治和社會觀點卻透過一些技巧而得以清楚地呈現(xiàn),包括他所問的問題、為了提示重點而引導談話的方式以及后的編輯過程,等等。相比之下,我和梁先生的訪談內容以全然未經(jīng)編輯的方式,呈現(xiàn)在讀者眼前。因此,內容難免會有些許重復,甚至有一至二處事實錯誤(書中已標注出來)。

特克爾的著作是對20世紀50年代歷史學界興起的一種趨勢的反省。該趨勢的研究重點是由貴族(國王及將軍,即社會精英)向普通民眾以及“自下而上的歷史”轉移。相比之下,“傳統(tǒng)”的口述歷史研究以哥倫比亞大學于1948年設立口述歷史研究辦公室后所做的工作為典型。該項研究是世界上古老且組織龐大的歷史計劃,主要包含了政治人物、影星以及其他名人自傳式回憶錄的錄音。當我在1980年首次訪問梁漱溟時,他還不是太出名。在我的傳記出版前,在西方世界,甚至在中國,也很少有學者認真看待梁漱溟。即使到了20世紀80年代,當我開始頻繁訪問中國大陸時,大部分人還只是因為的有關著作中記載了對梁漱溟的批評才聽過梁漱溟的名字。在中國大陸以外的其他地方,當梁漱溟的名字出現(xiàn)在任何歷史著作中,他也總會無一例外地被歸類為“保守派”,甚至被貶低到“掃入歷史的垃圾堆”的那一類中,而和現(xiàn)今沒有任何關聯(lián)。

第二個,也是為重要的不同在于,在對重要人物所做的口述歷史研究中,受訪者本人非常清楚他們的自傳敘述是為了“歷史”所錄制。他們是在制造待收藏(被編輯之后)的文件,這些文件可能成為歷史記錄的主要史料來源。以哥倫比亞大學的口述計劃為例,受訪人的某些預備性和具警示性的回答反映出他知道他正在為“歷史”留下記錄。這些訪談資料具有一定的準備性、計劃性的特質。它們不但經(jīng)過了仔細編輯,甚至給人留下準備出書前的書稿形式的印象。

和胡適在哥倫比亞大學的訪談內容相較,我和梁漱溟間的訪談顯得更為自然,這是很清楚的。胡適在哥倫比亞大學的計劃中占有相對大的分量。而我和梁漱溟的訪談內容,當時無意以口述歷史的形式出版。1980年和1984年的兩次訪談,我的動機主要有兩重。首先,我希望為我所著的梁漱溟傳記的修改工作增添他在生活方面的資料;其次,雖然梁先生當時健康情形頗佳,神志清明,但畢竟年事已高,故我想盡可能保存他在漫長且曲折的人生中的珍貴經(jīng)驗。

但我當時無意對其進行編輯或入檔收藏,而這正是一般如哥倫比亞大學口述歷史研究所采行的模式。這些1984年的訪談資料歷經(jīng)二十余年仍未經(jīng)謄寫,尚保存于錄音帶中。我在1986年出版的梁漱溟傳記第二版推出以后,全然忘記手上保有這些錄音帶。直到近,外研社請我將其整理出版。當我好不容易將這些錄音帶找出來后,發(fā)現(xiàn)其中有很多標簽已脫落,不易辨明錄制日期。我又一一仔細聽過,才得以確定它們的錄制順序。現(xiàn)在,我提供這些與梁先生的錄音訪談作為珍貴的“原版”歷史文件,希望能在更大范圍內為人所知道和保存,我也有意將其譯成英文并附加一些評論。在此,我要謝謝外研社與人民出版社的大力支持,使這些文件有機會呈現(xiàn)在讀者面前。

梁漱溟(1893-1988),原名煥鼎,字壽銘,又字漱冥,后以漱溟行世。生于北京,祖籍廣西桂林,順天中學堂畢業(yè),其后自學。中國現(xiàn)代思想家、教育家、社會活動家、現(xiàn)代新儒家的早期代表人物之一。1917年至1924年執(zhí)教于北京大學哲學系,1930年至1937年從事鄉(xiāng)村建設活動。20世紀40年代抗日戰(zhàn)爭期間,為國事奔走,謀求國內團結。其主要著作包括:《東西文化及其哲學》、《鄉(xiāng)村建設理論》、《中國文化要義》、《人心與人生》等。

艾愷(GuySalvatoreAlitto),1975年獲美國哈佛大學哲學博士學位,師從費正清、史華慈,是當代最活躍、最有影響力的漢學家之一,在梁漱溟研究上堪稱及時人,現(xiàn)任芝加哥大學歷史教授。著有《的儒家:梁漱溟與中國現(xiàn)代化的兩難》、《這個世界會好嗎?》、《HasManAFuture?》、《吾曹不出如蒼生何》、《南京十年的鄉(xiāng)村建設》、《世界范圍內的反現(xiàn)代思潮》等。

“演戲也是一種有教育意義的事兒”

我做司法總長機要秘書的時候

談佛論哲:任教北大的前前后后

總角之交:與張申府為友的七十余年

……

17吳子桐:從參加發(fā)起“中國民主同盟”到參加重慶政治協(xié)商會議,從1953年的“雅量之爭”到“批林批孔”運動中“匹夫不可奪志”的發(fā)言,梁漱溟一生可謂知行合一,他直道而行、兼濟天下的動力何在?

艾愷:我為什么把他的傳記起名為《的儒家》,不是因為他的思想,而主要是根據(jù)他的為人。他的這些行為就是好的例子,他不但是表里合一,也保存了知識分子的氣節(jié)。20世紀50年代的知識分子,不過是喊口號而已,他不隨波逐流,我覺得這是他很不得了的一個地方,讓我非常佩服。他本來也是非常勇敢的一個人,像他抗戰(zhàn)時回山東去,差一點就讓日本人槍斃了,還有幾次也是一樣,他都不怕,我覺得這是他人格的很重要的一個特點,很有骨氣。

許章潤:余生也晚,知道梁漱溟先生更晚。1977年,《選集》第五卷出版,我那時讀高中一年級,還是打倒“”后不久。按照上頭的布置,高中生每天下午須讀一到兩個小時《毛選》第五卷,讀完還要寫心得體會,日日檢查。五卷皇皇,其中有一篇文章叫《批判梁漱溟的反動思想》,就是1953年的講話。我那時已15歲,居然不知道中國有這個人,就像直到“批林批孔”才知道中國有個孔子,是吾國及時個民辦教師一樣。記得文下有一個腳注:梁漱溟,男,反動文人。讀完此文后,心馳八極,對于梁先生的生平和行宜,旋生興味,可惜,窮鄉(xiāng)僻壤,根本無從進一步索讀。在當時我的印象中,不要說和吵架,就是略有一點不尊重,都是要判刑的,而他居然當庭抗爭,其人之強項與氣節(jié)可見。自此興趣不減,一直想多了解這個人,愈是了解,愈是覺得,真正吸引我的不是他的學問,而是他的氣節(jié)。浩浩中華,乾坤旋轉,尚余此等氣節(jié)者幾希,怎不令人心折。

曾有人評論,1949年以后,中國大陸的老一代知識分子都“投降”了,或者說,都“心悅誠服”了。馮友蘭改信馬列主義,重寫哲學史,此后更是歷經(jīng)運動,備受羞辱。金岳霖放棄了自己已然成型的哲學體系,開始學習馬列。其他諸翁,大同小異。只有兩個人沒有放棄,一個人不說話,一個人還在說。不說話的是馬一浮,還在說的是梁漱溟,終于不讓他說。馬先生的行宜,我不很了解,但梁先生終于陷于沉默,但卻堅持默誦,正好映照了一個時代的特征。綜觀其行止,可見他把儒家的“用世”之心、“莊敬”氣節(jié)和佛家的“救世”情懷三者合一了。事實上,他年輕時有一篇文章就是《吾曹不出如蒼生何》,頗以擔道救世為許。我覺得,他一輩子都是這種心態(tài),而這是最可寶貴的中國傳統(tǒng)知識分子的節(jié)操。他把自己看作社會良心的承擔者,代表了社會的良知、理性和教養(yǎng)。論其源泉,并非承自西方知識分子傳統(tǒng),毋寧說是中國儒家知識分子一以貫之的傳統(tǒng)。同時,他還有一點佛家地藏王的情懷:“我不入地獄,誰入地獄?”入地獄是為了解救蒼生。

艾愷教授和我將梁漱溟先生作為研究對象,其思想和理論堪為代表固屬原因,但真正讓我們從內心感覺心心相通的恐怕還是這種氣節(jié)和節(jié)操。中國古人講知行合一,后來胡適先生講“知難,行亦不易”,這要在晚近中國的語境下才能夠明白它的切實含義,也才能知曉言說者的良苦用心。的確,行之難,超乎于知。

艾愷:儒家的觀念是,我對社會是有責任的。梁先生也是王陽明的弟子,他一直比較重視實踐,我還記得他和我說,他的次子梁培恕是陶行知先生的弟子,他常常提醒兒子,你不要忘了你是陶行知的學生。陶行知的重點也是這樣的,他的名字本來是知行,他后來改名為行知,認為“行”比“知”更重要。梁先生也是這樣。

許章潤:你剛才提到王陽明,我想,“王學”對梁先生的影響還有一點是狂狷。我有一個感受,中國過去知識分子代表“德”,皇帝、官僚和政府代表“位”,“德位”之間的緊張一直存在。過去知識分子自信:我沒有軍隊,沒有金錢,但是我擁有“德”,能夠“以德抗位”。這在梁先生身上表現(xiàn)得很突出。“王學”給予他這種“以德抗位”的使命感、這種狂狷精神,因此梁先生可以說是現(xiàn)代舞臺上以一人之行表演的、體現(xiàn)傳統(tǒng)狂狷精神的一人。

艾愷:我同意,同時這個使命感也是受到佛家的影響,像地藏菩薩,他不求自己成佛,而是要救世。梁先生可能自己也是不自覺的,但是在我看來,他多少是有這個心的。

許章潤:現(xiàn)代中國知識分子中依然留存這一心態(tài)的杰出代表是陳寅恪先生。梁先生從山東經(jīng)過敵占區(qū),差點被日本人抓起來。梁先生沒有死,后來有人就說你是大難不死,梁先生說,我當然不能死,我死了以后中國文化怎么辦?他是以“神州陸沉系一身”自況。陳寅恪先生也是這樣,他在香港給傅斯年先生寫信,讓傅先生給他寄薪水,好像傅先生略有煩言,大意謂你錦衣玉食,過不慣苦日子,國難當頭你還要講究嗎!陳先生回答,大意是說,我為中國文化托命之人,死不得。他們的知與行,有點類似古典知識分子在現(xiàn)代舞臺上做的回身亮相,這道風景完了以后,從此就不再有了。

吳子桐:梁漱溟青年時期經(jīng)歷了慈父自殺的大不幸,而他卻說自己是一個“樂天派”,認為對人類的前途不必悲觀,認為“發(fā)展總是好的”,相信“世界是24小時24小時往好里去的”。如何理解梁漱溟對社會的發(fā)展、人類文明的進步始終抱有的樂觀態(tài)度?

艾愷:為什么這么樂觀,我覺得有幾個因素。

一個因素是佛家,比如他十幾歲剛畢業(yè)參加革命以后,他有了一個精神危機,他自殺了兩次,他本來是報紙的記者,而后他就回家專心深入地研究佛學,他本來對佛學有一點興趣,但是到了危機的階段他才專門專心地研究佛學,同外界沒有來往。經(jīng)過危機以后,我覺得他已經(jīng)到了超塵脫俗的境界,因為佛家本來將我們所看到的一切都看作錯覺,沒有我,也沒有什么世界,從那個立場來看,當然什么都是無所謂的,他不會有什么著急、悲觀的情緒,因為他已經(jīng)超脫過那個悲觀、樂觀的因素。

另一個因素是儒家,他的《東西文化及其哲學》里講,儒家思想非常喜歡“變”,把“生”當作非常重要的概念,這個儒家思想的觀念是中國文化的一部分,梁先生覺得儒家思想是中國文化的主流,梁先生雖然自己也信佛,也尊敬道教,但是這就是中國文化的宇宙觀:只要這兩個東西存在,它們就是宇宙的組成部分;宇宙是個互相依賴的整體,即使這兩個東西表面上是相對的,但實際上也是可以相互協(xié)調的。中國很早就有這種三教合一的思想,實際上宋朝就有,到明朝就更加重要,朱元璋自己就主張三教合一,再說殊途同歸也是中國文化的基本概念。以我一個外國人來看,中國文化本身就有樂觀的方面,不得不樂觀。比如“天子”,就是說天要選擇道德好的人當統(tǒng)治者。天命就是這個意思,所以天是有它的道德標準。“天理”就是宇宙的最基本原則,也是和人類的、中國文化的原則一致的。在西方尤其是到了18、19世紀以后,很多思想家就懷疑,根本沒有什么客觀的道德或者價值判斷的標準,即使存在,我們也沒有辦法知道是什么。這是認識論方面的,而且變成很大的問題。中國剛好相反,他們總是覺得我們會知道天理是什么,天理的客觀存在是理所當然的,我們通過學習等辦法還是會知道。但西方到了19世紀,尼采以前,還有好多人覺得這恐怕是不可能的。中國本來有這種態(tài)度,是樂觀的,和其他文化不一樣。尤其是唐朝或者唐朝以后,孟子這種比較理想化的儒家思想成為儒家思想的主流,他不是說“人性善”嗎?這本身也是非常樂觀的。另外,中國知識分子認為善良將戰(zhàn)勝邪惡,正義將取得勝利,這在其他文明中是不多見的。所以儒家思想也是梁先生樂觀的來源。

還有一個因素,我覺得他生性就是這樣,他經(jīng)歷了精神危機以后,他的本質就是這樣,他不是一個患得患失的人,這樣的個性是比較容易樂天的。我記得他對我說,他對生活的要求是很低的,他都不喝茶,只喝白開水。

梁先生也受到柏格森的影響,柏格森本身也是一個樂天派,他認為人類就是因為有生命力,總是向前、向上發(fā)展。梁先生說他這輩子較高興的24小時就是看柏格森的書的那天,他有種共鳴。

許章潤:是的,梁先生的佛家情懷使他能夠超脫于世。在我觀察,他從青少年直到晚年,一生始終懷持一種悲愿。這種悲愿既是佛家的,又是儒家的,但這個“悲”不是“悲傷”的“悲”、“悲慘”的“悲”,而是把世界和人生看得很超脫,是“慈悲”的“悲”,或者,“悲憫”的“悲”。置此情形下,生命在他的心目中是一個奮斗化育的過程,指向的不是功名利祿,而是如何使生命盡現(xiàn)其價值的不懈提澌的進展,所以這個化育過程不存在得失,毋寧說是將一己匯集于大我這樣一個生命的自我呈現(xiàn)和實現(xiàn)。你剛才提到柏格森,梁先生對柏格森是頗多欣賞的,柏格森在某種意義上,也有一點看穿后的通透,強調生命意志。正是佛家超脫生死的悲憫,賦予他的生命哲學以道德勇氣,而落實為儒者的踐履。

此種心境,多有印證。譬如,他在20世紀50年代初與的“雅量之爭”。梁先生此后二十多年間歷經(jīng)屈辱、身心俱傷,乃至于“年間”遭受毒打,責掃公廁,但卻在道德上征服了人心。

吳子桐:兩位教授注重從思想史、法學史等角度對梁漱溟進行研究,請問二位近期在梁漱溟研究和相關領域中關注的重點是什么?關于梁漱溟的思想與當今中國乃至當今世界,您們還有什么愿意和讀者分享的觀察和思考?

艾愷:我認為梁先生的之處是,在中國知識分子之中,只有他把思考、思想和實踐、形式合而為一。其他有名的知識分子,比如胡適,他研究的是《紅樓夢》,他的關注并不是在外界,當然他當過駐美大使,但還是不同。只有梁先生是這樣的,他也不把自己的思想作為很寶貴的東西,這和一般的知識分子不同。我及時次見費孝通時問他:您對中國鄉(xiāng)村社會的分析方法和梁先生的有很多共同的地方……我這句話還沒說完,他就先下手為強說:不同!就是說我的思想還是我的,和別人不一樣。梁先生無所謂,主要的是我能用我的思想來解決問題。

長期來看,梁先生的歷史意義有幾層。及時我覺得他是20世紀好的儒家代表人物。到了21世紀,因為科技繼續(xù)不斷地發(fā)展和其他方面的變動,我們現(xiàn)在所面臨的問題就和20世紀不一樣了。梁先生那時的思想是針對20世紀中國、也可以說是人類的問題,到了21世紀,起碼有兩個非常重要的挑戰(zhàn),威脅人類的基本存在。及時個是,世界大部分文明的道德標準、價值判斷的標準都是和宗教有關,依靠超自然的賞罰力量,只有中國的儒家不同。到了21世紀,世界的一大部分宗教已經(jīng)衰退了,遠不如從前,結果每一個社會的道德標準也跟著衰退了;而在世界的另一些部分,宗教的力量還非常強,但像恐怖分子也是非常虔誠的教徒,他們殺了那么多無罪的人,也自認為是很有道德的行為。因為科技發(fā)展到這個程度,核武器、生化武器也都不難獲得,如果道德標準這么不一樣,很有可能他們不止一口氣殺幾百個人,而是一口氣殺幾百萬的人,我們人類一定要找到一個低限度的、大家都可以接受的、共同的道德標準,這是非常急的一個問題。

梁先生總說未來的世界文化是中國文化的一種,它不一定帶中國或儒家的字眼,但核心就是中國文化和儒家的核心。梁先生自己說儒家或中國文化最寶貴的成就,就是發(fā)現(xiàn)人之所以為人的原則,所以說儒家思想是像宗教而非宗教的。我覺得,將來為了解決人類面臨的這么嚴重的問題,應該重視梁先生的思想,梁先生的思想可以說是20世紀好的中國文化的代表,是可以對世界有很大貢獻的。

還有一層,21世紀威脅人類的就是自然環(huán)境的衰退,而梁先生的儒家思想本來也有天地合一的觀念,這種人類發(fā)展的終極目標就是環(huán)保思想的最基本的基礎。比如中國最有名的民間環(huán)保人士就是廖曉義,她是非政府組織“地球村”的創(chuàng)辦人,她自己覺得她是梁先生的徒弟。她現(xiàn)在所做的環(huán)保工作,尤其是在鄉(xiāng)下做的工作,她覺得是繼續(xù)梁先生的鄉(xiāng)村建設,是綠色的鄉(xiāng)村建設,是在梁先生的啟發(fā)之下,把天地人合一這種最基本的儒家思想當作她工作的理論基礎。雖然梁先生當時不是針對這個問題,因為當時的環(huán)境不是現(xiàn)在的環(huán)境,他總是要針對當代要解決的問題。

許章潤:梁先生是特立獨行的人,同還是不同對費先生可能有意義,對梁先生沒意義。我看費正清的回憶錄,他1972年到北京來,喬冠華請他們吃飯,把錢端升、費孝通都叫去了。一握手,他發(fā)現(xiàn)費孝通手上全是老繭,剛從農村勞動回來,費孝通一句話不說,錢端升和費正清講了一句話,說中國未來5000年都將實行社會主義。

艾愷:費正清回來以后,他和我說,一同錢端升見面,就知道情況不妙,也許他不敢說什么,但費正清看出他過著很苦的日子。他當然和別的知識分子一樣,說真是不錯,因為當時的學界都是左派的,沒有右派的。就是談到錢端升這些老朋友時,說他們吃了苦。

許章潤:今天我們從法學史的角度回看梁漱溟先生及其所闡發(fā)和表征的一脈學思,基于一個基本的思想史背景,就是近代中國這170年,至少自從1895年以來的一百多年間,“中國問題”的一個重要方面就是國家建構,于建設新的制度(包括政治制度、經(jīng)濟制度、社會制度和法律制度)的努力中提煉國家理性,造就現(xiàn)代中國的國家理性,而引導出“現(xiàn)代中國”來。其間,思緒紛呈,所謂的新儒家是重要方面,梁先生的思考蔚為源泉。但很遺憾,到現(xiàn)在為止,在中國大陸和臺灣,有關新儒家對于法律問題的思考,研究者似乎著墨甚微,愈往晚近,愈乏關心。在我看來,此之于漢語法學,非唯遺憾,實為缺陷。因為以梁先生為代表的新儒家一脈對于法律的諸多闡論,無論是今天的中國,抑或將來的中國,均無法回避,回避了它們,就是回避了中國的歷史。在此一百多年間的苦斗歷程中,建設“文化中國”和“政治中國”,或者說,建設“思想中國”和“制度中國”,新儒家提供了諸多學思,怎么能忽略不計呢?

還有一條今天亦當重申,就是梁先生這一代人的思想有一個特點,即他雖然沒有放洋留學,更不認同天真的“全盤西化”,但在他心目中,其實并無一般刻板印象中所指認的“中國”和“外國”的截然對立。相反,有些留學生即便在西方讀過書,卻可能反而懷持強烈的懼外心理(senseofxenophobia),然而梁先生沒有,坦蕩蕩,豁豁然。我揣摩,梁先生心中藏著兩個概念,及時是蒼生,所有蒼生都是平等的。第二是天下,天下無遠弗界,以大同為旨歸。“中國問題”和“人生問題”為它們具體的個案。因此,他一方面強調“中國問題”的實質就是“救國建國”,另一方面他又超越于國家,滿眼皆天下蒼生的悲。去世前不久,記者詢問他想對后人留什么話,他講了兩句,即“注重傳統(tǒng)文化,順應世界潮流”,真是哲人睿語,依然滿含悲愿。因為我們是中國人,文化主體性堪為其位格,而世界一家,事事都與我們息息相關,不能逆歷史潮流而動。我覺得這是很重要的思想遺產。

艾愷:梁先生的生平經(jīng)歷是很豐富的,他小的時候經(jīng)歷義和團的事情他自己都還記得,從那個時候開始,他的生活和中國無論哪一方面的大事情都有關系。

許章潤:說來有意思,晚近這一百年間中國思想的流變發(fā)展,有一個重要因素是不能忽視的,即中國思想的發(fā)生和流變,常常觸動于或者引發(fā)自異域的思潮。馬列主義之傳入中國,并且深刻而廣泛地影響了數(shù)代中國人的人世生活,影響甚至左右著中國的社會政治進程,固為顯例,其他種種,亦且不可遺漏。比如當年胡適先生看中國問題,明顯有杜威的影子。后來梁漱溟談中國問題,居然也要援引柏格森,就像我們今天談論梁漱溟先生,就要援引艾愷教授的著述。不寧唯是,中國本土的知識分子思考中國,必須要引用中國之外的研究,方始覺得妥帖和踏實,實在是什么“翻譯理論”難以盡述的,而恰成晚近中西思想交通史上的一個重大現(xiàn)象。君不見,當年中國人的科玄之爭,用的就是西方思想。這邊援引柏格森、倭肯,那邊口口聲聲杜威或者盧梭,或者,用盎格魯―撒克遜思想同日耳曼思想進行戰(zhàn)斗。這是近代中國思想舞臺上的重要現(xiàn)象,回看梁先生的思旅,這是一個基本的思想史背景。

晚近30年間,美國的漢學研究對于中國人于本土考察中國,就曾具有相當影響。這里有一個很有意思的現(xiàn)象,我在過去的一篇文章中曾經(jīng)探討過這件事情,即中國的學者在20世紀20年代深受19世紀中期以來西方傳教士對于中國問題看法的影響,但因為是經(jīng)由中國的學者之口所述,因而又被更年輕一代的西方知識分子當作是中國的思想,他們回到自己祖國之后,中國學者到他們那去學習,回來后又把這個當作是西方的思想。比如關于帝制時代中國法的儒家化,瞿同祖先生的闡發(fā)在西方世界具影響力。但是,究極而言,早在世紀初年,梁啟超先生即已有論述,此后逐漸流布,奉為信說。而在此之前,來華傳教士們對此亦且信誓旦旦。這里會不會有這樣一個“惡性循環(huán)”:中國的法學界認為這是帝制時代傳統(tǒng)中國法的特點,后來這個想法又被西方學者所知曉和接受,于是他們也這樣講,然后更年輕一代的中國知識分子認為這是西方人的想法,認為很正確,再予流轉。換言之,中國文明中以漢語作為表意工具的寫作者于不知不覺之間,完成了這一轉換過程。我在上述那篇論文中談過,這是一個觸目驚心的知識史,也是一樁近世東西方互為闡釋對象的公案,其間闡釋對象和闡釋主體的換位,文本以及意義的扭曲,糾纏百結,而最終塑造的是強勢文明的話語權。

艾愷:費正清一直非常重視傳教士在中國的作用,但一般人都不知道了,一般人看待傳教士,都認為是間諜,是來進行文化侵略的。

許章潤:是呀,可能這是又一個問題了,涉及到文化流布的政治進程。也正是文化與政治的糾結,剪不斷理還亂,思想史由此增添了幾許蒼茫,復加幾許興嘆吧!

環(huán)顧當今之世,在知識分子中能有幾個人不唯上、唯書、唯經(jīng)、唯典?為此舞文弄筆的人也不少,卻常常不敢尋根問底,不敢無拘無東地敞開思想,進行獨立思考。可見要真正做一個思想家,是多么不容易。正因為是物以稀為貴吧,我對粱先生的治學、為人,是一直抱著愛慕心情的。

買了送給兒子的

書的質量不錯,值得我們看看學習學習!

很喜歡梁老,但是這本書明顯只是單純記錄談話。總覺得作者缺了點心思。

思想先知在那個年代是灰暗的,這也是民族的悲哀,重新了解大師的思想

書是挺好的,就是哪來的時候好臟,還沒有發(fā)票。。。快遞很給力

書的質量還是不錯的,唯有一點稍微令人不甚滿意,就是紙張問題。

很好,先讀這個再去看他的人生與人心等著作,可以加深理解

兩本書都有折痕雖然是書的封面不影響閱讀但還是有點點不舒服

兩本書都有折痕雖然是書的封面不影響閱讀但還是有點點不舒服

有誰能夠像梁老先生一樣淡定,普通人想的太多,所以很累。

真正做一個思想家,是多么不容易。正因為是物以稀為貴吧,我對粱先生的治學、為人,是一直抱著愛慕心情的。

一個真實的民國與開國初年,那些歷史書上的人物都活生生走出故紙堆了

這才是真正的中國脊梁,使歷史認定的、人民認定的。而不是花錢評出來的!

剛收到,質量不錯,內容應該也好,我自己選的嘛,呵呵!

還沒讀,但向來喜歡作者的文字,相信這次也不會辜負的。

梁先生大作,經(jīng)典,必讀之作。

與《這個世界會好嗎》一起買的,且存待閱!幸生于斯世,能夠讀到梁漱溟!

披露了一些不為人知的史實,展示了一個逝去大師的博大胸懷和高尚人格。

從梁漱溟老先生的言談舉止中,可以明顯的感受的老先生對民族興衰的使命感;從老先生的蹤跡歷程看中,可以感受到老先生的民族榮譽感。

吾曹不出如蒼生何,這書名,這擔當,這情懷,怎么能不買?

時勢造英雄,民國時期的氛圍造就了無數(shù)大家,梁老真是大大的儒家,讀此書后,讓人對梁老的氣節(jié)多了幾分敬重,讓人對所謂儒家、所謂民國,更多了幾分切近的了解。

老一輩大家真實訪談錄,讓后人了解一些歷史片斷。

那注定是個名人輩出,群英薈萃的年代,梁漱溟便是其中一份子。本書只是把梁的語言轉換成文字,不加進作者自己的創(chuàng)作,我們能夠跟著梁先生親歷中國那段動蕩、硝煙彌漫、群雄輩出的歷史。感受那個年代那群風華正茂的杰出人士指點江山,激昂文字的壯闊場景。書后附送一張碟,聆聽90高齡的梁先生聲音也不失為一種享受了

吾曹不出如蒼生何?這是一種怎樣的濟世情懷,現(xiàn)在人又有幾人有如此的抱負和胸襟,沖著書名買了送給小侄女兒,讓她跟梁漱溟學勵志~

吾曹不出如蒼生何(附贈訪談錄音CD)——梁漱溟晚年口述,

從另一個側面看中國近現(xiàn)代史,讓我們了解更多的國共戰(zhàn)爭和抗日戰(zhàn)爭的很多人和事,了解梁漱溟,不錯非常不錯

梁漱溟是我最崇拜的當代學者之一,可稱為大家。拿到手之后就迫不及待地開始閱讀,挨個字地碼,覺得挺好的。周末兩天的時間除了逛超市、休息、學習英語,剩余的時間就在讀這本書,現(xiàn)在已經(jīng)讀到接近一半了。后面的估計也會很快讀完的。