吳哥,位于柬埔寨西北部,以建筑雄峻和浮雕精細聞名于世,是世界上的寺廟建筑群,是印度教與佛教信仰的藝術。

這里曾是一座輝煌繁榮的王城,卻飽受戰爭病疫的無情吞噬,在熱帶叢林里面湮沒成一片廢墟,而今,文明重現。

蔣勛寫給林懷民的20封信,娓娓訴說吳哥王朝諸寺遺址、雕刻、美學、儀式空間最細膩美妙的景致,觸動你我最本質的生命底層,那樣深刻,又如此寧靜。

去吳哥吧,面朝一處佛的微笑,安放現世里,你無處傾訴的心事和秘密。

這是臺灣美學大師蔣勛14次游歷吳哥,寫就的關于吳哥美的文字,娓娓訴說吳哥王朝諸寺遺址、雕刻、美學、儀式空間細膩美妙的景致,觸動你我本質的生命底層,那樣深刻,又如此寧靜,在臺灣暢銷百萬冊

蔣勛先生溫柔又包容的言說,讓你懂得:過往盡成廢墟,未來不可知悉,唯有當下教我們萬般珍惜。珍惜,但不能執取。

重磅推薦:

美的沉思》:美學領路人蔣勛經典之作——“臺灣版《美的歷程》”,暢銷臺灣20年!全新修訂彩色珍藏版,席慕蓉、王躍文、閻真傾情推薦!點擊購買

蔣勛,福建長樂人。1947年生于古都西安,成長于寶島臺灣。臺北中國文化大學史學系、藝術研究所畢業。1972年負笈法國巴黎大學藝術研究所,1976年返臺后,曾任《雄獅美術》月刊主編,并先后執教于文化、輔仁大學及東海大學美術系系主任。現任《聯合文學》社社長。

蔣勛先生文筆清麗流暢,說理明白無礙,兼具感性與理性之美,有小說、散文、藝術史、美學論述作品數十種,并多次舉辦畫展,深獲各界好評。近年專注兩岸美學教育推廣,他認為:“美之于自己,就像是一種信仰一樣,而我用布道的心情傳播對美的感動。”

代表作:《蔣勛說》《孤獨六講》《生活十講》《漢字書法之美》《美的曙光》《蔣勛說唐詩》《蔣勛說宋詞》《美,看不見的競爭力》《蔣勛說中國文學之美》等

新版序:

微笑記憶

一位偉大的旅行者

一座冥想靜定的佛頭石雕

一個教跳舞的人

推薦序:

老師的聲音—林青霞

幻化之中,美所度脫—許悔之

感動推薦—狄龍/徐克

及時部大吳哥城

巴肯山:遠眺繁華興落,山丘上的國廟

巴芳寺:走在莊嚴的引道上,冥想文明

巴揚寺:無處不在的“高棉的微笑”

空中宮殿與象臺:七百年前周達觀看到的皇宮

第二部小吳哥城

“城中之城”吳哥寺:肉身里心靈的留白

吳哥寺的黎明:血色金光,朵朵紅蓮的一堂早課

吳哥寺的浮雕:神話文學的美術繪本

第三部城東

喀拉凡寺:毗濕奴、吉祥天女與磚雕藝術

變身塔:為自己死亡做準備的國王?

未完成的塔高寺:形式還原的建筑美學

塔普倫寺:美的喚醒與遺忘

第四部城北與東北郊

涅槃/龍蟠:最謙卑的信仰與沐浴儀式空間

斑蒂絲蕾:玲瓏剔透的石雕藝術

科巴斯賓山與千陽河:一條生命源源不絕的大河

第五部羅洛斯遺

普力科寺:與水共生、崇敬東方

巴孔寺與洛雷寺:在山與水之間,找到人的定位

第六部心的駐足

美,總是走向廢墟

在居美看見吳哥

帶一本書去吳哥吧!

附錄

附錄1:吳哥國王與代表建筑簡表

附錄2:《真臘風土記》—周達觀

及時部

大吳哥城

當一切的表情一一成為過去,仿佛從污泥的池沼中升起一朵蓮花,那微笑成為城市高處的表情,包容愛恨,超越生死,通過漫長歲月,把笑容傳遞給后世。

巴肯山

印度教信仰中,宇宙的中心是須彌山,“山”成為中心、穩定的象征。沒有巴肯山的高度,或許我看不到吳哥王朝原來是我靜坐時短短的一個夢……

羅洛斯遺址(Roluos)是耶輪跋摩一世(Yasovarman I,在位889~908[注])之前真臘王國的舊都,位置在今天暹粒市(Siam Reap)東南方13公里的地方。耶輪跋摩一世繼承父祖在羅洛斯的經營,建王城,修筑水利工程,卻放棄了羅洛斯,選擇偏西北的“吳哥”作為新的國都。 他為什么遷都?為什么選擇了“吳哥”作為王朝的新都? 歷史上似乎存留著許多不可解的謎。 今天吳哥窟留下好幾代的建筑,著名的巴揚寺(Bayon)、吳哥寺(Angkor Wat)都是一般游客觀光的重點。但是,如果要追究耶輪跋摩一世為何遷都的原因,也許應該攀登一次巴肯山(Phnom Bakheng)。 巴肯山在吳哥城(Angkor Thom)南門外,是一座并不高的孤立山丘,但山勢峭立陡峻,攀爬起來并不容易。 巴肯山是自然的山丘,真臘王朝自從接受印度教之后,一直有對“山”的崇拜。舊都羅洛斯遺址是河流邊的沖積平原,并沒有山。耶輪跋摩一世的父親因陀羅跋摩一世(Indravarman I,在位877~889)在羅洛斯舊都修建普力科寺(Preah ko)、巴孔寺(Bakong),甚至耶輪跋摩一世修建的洛雷寺(Lolei),都還沒有從地景上選擇突出的“山”的象征意義。 9世紀末,耶輪跋摩一世遷都吳哥,建了一座四公里見方的王城,并且選擇了巴肯山作為國家寺廟的所在。依照山勢,鋪砌一層一層石階,直通山頂。在山頂置放象征父系宗祠的男性生殖器石雕(Linga),在石碑上注明了建廟的紀年:西元907年。 比較耶輪跋摩一世893年在舊都修建的洛雷寺,和907年他在新都修建的巴肯寺,短短十幾年間,真臘王朝的寺廟建筑,從羅洛斯遺址平面發展的風格,轉變為向上做“山”的崇高峻偉追求,似乎不但是真臘王朝逐步朝氣勃勃新興的開始,從此強盛了兩三百年,同時也正是吳哥建筑美學思考自我信仰風格的起點。 印度教信仰中,宇宙的中心是須彌山(Meru),須彌山上住著濕婆神,“山”成為中心、穩定的象征。 羅洛斯遺址的巴孔寺已經用寺塔的形式追尋“山”的象征,是在平面基地上,利用石階及向上累建的壇,一層一層來完成“山”的意象。 巴肯寺修建在山丘上,是新都的另一座國家寺廟,也是吳哥王朝及時座借助自然的山丘形勢來建廟的建筑。 考古學者發現了巴肯寺的外圍長650米、寬436米的長方形壕溝,可以說明在羅洛斯舊都預防水患的壕溝水渠工程,也被移用到新的建筑形式中。事實上,如此高峻的山丘,寺廟在山頂,似乎可以不再需要護寺壕溝,但是,建筑形式的傳統顯然被保留了下來。 巴肯山腳下也發現了四座紅磚建造的塔門,其中北門、東門、西門,有三條通道登上山頂,把整座山規范成一座寺廟。東門是日出的方位,應該是當年最主要的通道,至今還殘留兩座巨大的石獅雕刻,守護著莊嚴的國家寺廟入口。 羅洛斯遺址的寺廟大多還用磚造,而巴肯山的石階、寺塔都已表現出成熟的石材雕刻與建筑風格。石階和兩側石墻的砌造都非常精準,石獅的雕法渾厚大氣。張口昂首遠眺平野的獅子,一尊一尊,守護在石階通道兩側,介于寫實與抽象之間,精神昂揚奮發,好像見證著新遷都的國勢蒸蒸日上。 巴肯山的高度有67米,其實是一座不高的山丘,山頂修建了寺廟。登上山頂,可以環視山腳下全部吳哥王朝最重要的建筑。 當初耶輪跋摩一世遷都到這里,登上山頂,四面還是一片未開發的叢林。他選擇了此處作為帝都,此后兩三百年,從巴肯山開始,吳哥王朝要在這片土地上一點一點織出錦繡。 Ming,我在落日蒼茫里上山,覺得自己像是一座守護歷史的石獅,安靜蹲坐著,看眼前一片江山。 寺廟壇臺分五層,底座的一層長76米,一層一層,逐步縮小,最上一層長47米,在自然的山丘上,仍然用建筑形式完成崇高的“山”的象征。底座壇臺四周圍繞44座磚塔,磚塔大大小小、疏疏密密,每一座塔也象征一座山,用來突顯中央須彌山的永恒穩定。除了及時層壇臺四周的44座磚塔以外,各層四周及通道兩側,也都布置了小小的石塔,總共有60座之多。 到了較高一層壇臺上,圍繞著中央寺塔,一共有108座小塔。108是印度教宇宙秩序的總和數字,以后也常被佛教沿用。 Ming,許多人在暮色漸漸黯淡下來的光線里靜靜坐著,好像一尊一尊剪影,都變成了守護神殿的石獅。他們好像本來就在這里,等游客陸續下山之后,他們便回來找到了自己原來的位置,一動不動,遠眺自己永恒的時光國度。 向東的方向,可以俯瞰一條荒煙蔓草間的小路,曲曲折折,曾經是許多修行者上山前匍匐頂禮的道路。在道路中央有信徒建了亭子,供奉佛的足印。他們相信足印永遠留在道路上,修行的漫長道路上都是一個接一個的信徒的足印。 向東南方向,可以看到華麗莊嚴的吳哥寺,方方正正的布局,是吳哥王朝鼎盛時期的國家寺廟,從這樣的高度看下去,更是氣象萬千。 不知道907年在巴肯山上祀奉宗廟的耶輪跋摩一世,站在我今天的位置,看到落日蒼茫,是否能夠預知整整兩百年以后,他的后代子孫要在那一片叢林間修建起世界上較大的寺廟建筑。不知道他是否能夠預知,整整三百年后,那一片華麗的建筑又要被戰爭病疫包圍,人民四散逃亡,熱帶迅速蔓延的雨林將一點一點吞食淹沒掉所有的寺廟宮殿。 他是否又能看到一千年后,這片土地淪為外族的殖民地,法國殖民此地90年。剛剛獨立不久,此地又起內戰,淪為人間最殘酷的屠場,人與人彼此以最酷虐的方式對待,尸橫遍野,血流成河。 Ming,沒有巴肯山的高度,或許我看不到吳哥王朝原來是我靜坐時短短的一個夢。我是落日里發呆的一頭石獅,看到夜色四合,看到繁華匆匆逝去,不發一語。 我默念《金剛經》的句子:“實無眾生得滅度者。”

巴芳寺

帝國是會消逝的,繁華也時時在幻滅中,但是,帝國在繁華時不容易有領悟。 走到巴芳寺,樹下靜坐片刻,會有少許憬悟的可能嗎?

Ming,皇宮的意義是什么?我今天在吳哥王朝昔日的皇宮附近漫步。我走到象臺(Terrace of the Elephants),看到寬度達350米的寬闊平臺,四周用巨石砌造,石頭大多雕刻成象的造型,渾厚大氣,可以看到一個文化昔日輝煌繁榮的盛世景象。平臺前有極寬闊的廣場,可以感覺到當年君王在象臺上接見外賓,或檢閱軍隊的氣勢。 象臺是當年王朝政治權力的中心象征,雖然原來石臺上木構造的建筑都已不見,還是不難從現有的尺度,感覺到昔日帝國強盛的程度。 Ming,帝國又是什么? 我們心目中的“國家”、“皇室”、“帝國”、“王朝”,在辭典上一定有具體而明確的注解吧! 但是我想質問的,好像又并不只是辭典上的解釋。 我在昔日華麗而今日已成荒煙蔓草的地方漫步徘徊,我也許想知道的是“國家”、“帝國”、“王朝”如何形成、如何擴張,又如何鞏固、如何延續。我更根本的問題可能是:“帝國”的存在,對誰有意義?“國家”對人民的意義是什么? 我當然也在想,我今天居住的城市,我今天居住的島嶼,一千年后,有一個觀光客走來,他在遺址廢墟里會找到什么?他會對我今日生活的內容有好奇嗎?他會景仰我們今日的生活嗎?他當然對我們今日權力和財富的掠奪沒有興趣,他或許會在我們今日留下的建筑里徘徊,凝視一件我們今日的產品,思索我們的文化品質,而那件產品會是什么? 吳哥窟我一去再去,我想在那里尋找什么?我只是想證明曾經過的文明不會消失嗎?而我的文明呢?會被以后的人紀念嗎?或者,我們只有生存,還沒有創造文明? Ming,吳哥窟是使我思考自己最多的地方。 定都在吳哥的真臘王朝,君權與神權合一,每一位君王,事實上,也就代表一位天神在人間的統治。人民可以懷疑君王,但不能懷疑神。神是的權力,人民只有服從,因為有天神授命,再不合理的統治,也都必須接受。象臺西方的“天宮”(Phimeanakas)正是國王接受天神指令的地方,所以元代的周達觀才會記錄到:“土人皆謂塔之中有九頭蛇精。”而這所謂“九頭蛇精”,是印度教的“龍神”(Naga),正是統治者假借的天神符號,使人間的統治有天神的支持。如同古代中國皇帝稱自己為“真命天子”、“奉天承運”,都是把君權偽裝為神權,方便統治人民。 吳哥王朝留下數百座寺廟,基本上也是高度神權化的表現。這些寺廟一方面敬奉神明,另一方面也常常是國王的陵寢,在信仰儀式上,也把君主的身份與天神合而為一。 因此,每個國王即位,都會為自己修建“國廟”,同時祭拜自己,也祭拜自己屬于天神的身份。 對現代人而言,很難了解君權統治與神權的關系,但是吳哥王朝所有的文化都建立在“神王合一”的基礎上,是解讀此地的寺廟建筑、雕刻藝術,甚至儀式空間,必要的哲學背景。 在目前皇宮遺址的附近,有一座巨大的寺廟,叫做巴芳寺(Baphuon),這里也就是烏岱亞迪亞跋摩二世(Udayadityavarman Ⅱ,在位1050~1066)所修建的國廟。 巴芳寺在周達觀的《真臘風土記》里也有記載,他稱為“銅塔”:“‘金塔’之北可一里許,有‘銅塔’一座,比金塔更高,望之郁然,其下亦有石屋十數間。又其北一里許,則國王之廬也,其寢室又有金塔一座。” 周達觀為什么用“銅塔”來稱呼巴芳寺,已經無法查考。他大多時候用“金塔”,極有可能當時吳哥王朝的寺塔,表面多覆有金箔。 周達觀會注意到巴芳寺,正是因為巴芳寺的位置緊緊挨著皇宮的南面。巴芳寺北邊的圍墻,長達425米,正好沿著皇宮外圍南邊的護城河。巴芳寺本身反而沒有排水壕溝的設計,似乎與皇宮共用了同一條護城河。 巴芳寺目前已是一片廢墟,清楚留存的是長達172米的引道。引道從入口塔門開始,用1米高的圓形石柱架高,上面鋪石板,圓形石柱間距很密,上下都有柱頭雕花。用這樣密而講究的列柱支撐,使引道顯得特別莊嚴,好像為特定人物鋪的紅毯一般。 巴芳寺修長筆直的引道,走在上面,使人產生肅穆安靜的感覺,反而會忽略寺院正殿的存在。 巴芳寺正殿是正方略長的建筑布局,東西長130米,南北寬104米,外圍有墻,四面都有塔門。 正殿是五層逐漸向上縮小的金字塔形建筑,也就是吳哥受印度教影響的山形神殿,一層一層加高,象征須彌神山。巴芳寺較高的塔尖是24米,的確是皇宮附近較高的建筑,因此會受到周達觀的注意吧! Ming,巴芳寺使我冥想。我走在長長的引道上,走到底端,應該面對正殿的高峻雄偉,可是,我看到的不是高聳的寺塔,卻是一片亂石土堆,看起來像一堆墳冢,像我在西安看到的漢武帝的茂陵,筆直的墓道,也是通向一個巨大的土堆。 土堆是所有人的真正結局嗎?或者,只是一片灰煙? 我讀了一些法國人的資料,原來殖民地時期,20世紀60年代,法蘭西遠東學院就曾經計劃修復這座著名的皇室寺廟。許多建筑的石塊,先編好號碼,做了登記,再拆散解體,準備重建,重新組合。但是學院的工作被迫停止,法國殖民結束,柬埔寨(Cambodia)獨立,內戰爆發。許多和法國學者一起工作的技術人員都被視為殖民的幫兇,激烈的愛國主義變質為兇殘的、對自己同胞的報復,一切文化都被認定是資產階級的附庸。1970至1992年,長達20年的內戰,數百萬人被屠殺,巴芳寺的整修計劃當然被棄置。更糟糕的是,原有的編號資料被毀,技術人員被殺。戰后負責整建工作的人員,來到巴芳寺,看到的是一片廢墟,滿地亂丟的石塊,失去了頭緒,整建工作好像大海撈針。 文明是需要延續的,然而天災人禍一再打斷文明,好像總是要重新開始。 現在被戰爭摧殘的伊拉克,也就是古文明的美索不達米亞,因為殘酷的戰爭,文明再次被打斷。 Ming,我今天在巴芳寺庭園一角,坐在一棵大樹下,身邊是一塊一塊散置的石頭,我和一些同行的朋友談起有關巴芳寺整修的故事,一剎那間,好像聽到石塊里的哭聲或笑聲,它們好像要站立起來,要努力走到自己原來在的地方,重新組成巴芳寺。 巴芳寺從1999年開始封閉,由聯合國修復計劃進駐,我們坐在樹下,遠遠可以看到寺塔周邊搭了鷹架,許多工人正在工作。Ming,此刻是2004年的年初,修復的計劃在今年年底就要完成,我此刻坐著的這一塊石頭,也要找到它應有的位置吧!那時,我想重來這里,看一看新整修好的巴芳寺,找到我對文明連續的信心。 因為整修,正殿此刻無法進入,我從法國人出版的圖冊里,看到殿后西側有一尊巨大的臥佛。據推測是在15世紀以后,拆除了部分原有建筑,用拆下來的石塊建造的臥佛。但是從圖片上來看,這尊臥佛似乎也沒有完成,只是用無數石塊砌疊成躺臥的人形,眉眼都沒有細雕,樸拙渾厚,有點像塔高寺(Ta Keo)。 會有象征入于涅槃的臥佛出現,是因為吳哥文化已經從印度教改信大乘佛教。在巴芳寺,也可以觀察到宗教信仰不同階段影響到的藝術表現。早期塔門墻上的浮雕,有以《羅摩衍那》(Ramayana)為主題的故事,羅摩(Rama)和兄弟拉克希摩那(Lakshmana)手持弓箭,站立在馬車前,正準備與惡魔一戰。 或者,也有來自《摩呵婆羅多》(Mahabharata)的主題,英雄阿周那(Arjuna)跪在地上,接受濕婆(Shiva)大神賜給他具有魔法的神奇武器。印度的兩大史詩,還是藝術家創作的主要依據。 帝國其實是會消逝的,繁華也時時在幻滅中,但是,帝國在繁華時不容易有領悟。我們今天走到巴芳寺,樹下靜坐片刻,會有少許憬悟的可能嗎?

巴揚寺

巴揚寺四十九座尖塔上一百多面靜穆的微笑,一一從我心中升起,仿佛初日中水面升起的蓮花,說服我在修行的高度上繼續攀升……

吳哥王朝的建筑端正方嚴,無論是尺度甚大的吳哥城,或是比例較小的寺院,都是方方正正的布局,有嚴謹的規矩秩序。 宇宙初始,在一片混沌中,人類尋找著自己的定位。 中國“天圓地方”的宇宙論,在漢代時已明顯具體地表現在皇室的建筑上。“明堂”四通八達,是人世空間的定位;“辟雍”是一圈水的環繞,象征天道循環時間的生息不斷。 吳哥王朝來自印度教的信仰,空間在嚴格的方正中追求一重一重向上的發展。通常寺廟建筑以五層壇城的形式向中心提高,由平緩到陡斜。每一層跨越到另一層,攀爬的階梯都更陡直。角度的加大,逼近于90度仰角。攀爬而上,不僅必須手腳并用,五體投地,而且也要專心一意,不能稍有分心。在通向信仰的高度時要如此精進專一,使物理的空間借建筑轉換為心靈的朝圣。稍有懈怠,便要摔下,粉身碎骨;稍有退縮,也立刻頭暈目眩,不能自持。 壇城較高處是五座聳峻的尖塔。一座特別高的塔,位于建筑的中心點,是全部空間向上拔起的焦點,象征須彌山,是諸神所在之地。 歐洲中世紀的哥特式教堂也追求信仰的高度,以結構上的尖拱、肋拱、飛扶拱(Flying Batress)來達到高聳上升的信仰空間。 但是,哥特式大教堂的信仰高處,只能仰望,不能攀爬。 吳哥寺廟的崇高,卻是在人們以自己的身體攀爬時才顯現出來的。 在通向心靈修行的階梯上,匍匐而上,因為愈來愈陡直的攀升,知道自己必須多么精進謹慎。沒有攀爬過吳哥寺廟的高梯,不會領悟吳哥建筑里信仰的力量。 許多人不解:這樣陡直的高梯不是很危險嗎? 但是,從沒有虔誠的信徒會從梯上墜落,墜落的只是來此玩耍嬉戲的游客。吳哥寺廟的建筑設計當然是為了信徒的信仰,而不會是為了玩耍的游客。 我一直記得吳哥寺的階梯,以及巴揚寺的佛頭寺塔。 巴揚寺是阇耶跋摩七世(Jayavarman VII,在位1181~1219[注])晚年為自己建造的陵寢寺院。他已經從印度教改信了大乘佛教,許多原始欲望官能的騷動,逐漸沉淀升華成一種極其安靜祥和的微笑。 使我在階梯上不斷向上攀升的力量,不再是抵抗自己內在恐懼慌亂的精進專一,而似乎更是在寺廟高處那無所不在的巨大人像臉上靜穆的沉思與微笑的表情。 阇耶跋摩七世使吳哥的建筑和雕刻有了新的風格。 印度教觀看人性的種種異變,就像吳哥寺石壁上的浮雕,表現印度著名史詩《羅摩衍那》的故事。羅摩的妻子喜妲(Sita)被惡魔拉伐那(Ravana)搶走了,天上諸神因此加入了這場大戰:天空之神因陀羅(Indra)騎著三個頭的大象;大翼神鳥迦魯達(Garuda)飛馳空中,載著大神毗濕奴(Vishnu)降臨;猴王哈努曼(Hanuman)也率眾徒趕來,咧張著嘴唇的猴子,圓睜雙目,露出威嚇人的牙齒…… 戰爭,無論諸神的戰爭或是人世間的戰爭,到了,仿佛并沒有原因,只是原本人性中殘酷暴戾的本質一觸即發。 晚年的阇耶跋摩七世,年邁蒼蒼,經歷過慘烈的戰爭,似乎想合上雙眼,冥想另一個寧靜無廝殺之聲的世界。 我攀爬在巴揚寺愈來愈陡直的階梯上,匍匐向上,不能抬頭仰視,但是寺廟高處49座尖塔上一百多面靜穆的微笑,一一從我心中升起,仿佛初日中水面升起的蓮花,靜靜綻放,沒有一句言語,卻如此強而有力,說服我在修行的高度上繼續攀升。 戰爭消失了,尸橫遍野的場景消失了,瞋怒與威嚇的面孔都消失了,只剩下一種極靜定的微笑,若有若無,在夕陽的光里四處流蕩,像一種花的芳香。連面容也消失了,五官也消失了,只有微笑,在城市高處,無所不在,無時不在,使我想到經典中的句子:不可思議。 這個微笑被稱為“高棉的微笑”。 在戰亂的年代,在饑餓的年代,在血流成河、人比野獸還殘酷地彼此屠殺的年代,他一直如此靜穆地微笑著。 他微笑,是因為看見了什么?領悟了什么嗎? 或者,他微笑,是因為他什么也不看?什么也不想領悟? 美,也許總是在可解與不可解之間。 可解的,屬于理性、邏輯、科學;不可解的,歸屬于神秘、宗教。 而美,往往在兩者之間,“非有想”、“非無想”。《金剛經》的經文最不易解,但巴揚寺的微笑像一部《金剛經》。 那些笑容,也是寺廟四周乞討者和殘疾者的笑容。 他們是新近戰爭的受難者,可能在田地工作中誤觸了戰爭時到處胡亂埋置的地雷,被炸斷了手腳,五官被毀,缺眼缺鼻,但似乎仍慶幸著自己的幸存,拖著殘斷的身體努力生活,在毀壞的臉上認真微笑。 我是為尋找美而來的嗎? 我靜坐在夕陽的光里,在斷垣殘壁的瓦礫間,凝視那一尊一尊、高高低低、大大小小、面向四面八方、無所不在的微笑的面容。遠處是聽障者組成的樂班的演奏,樂音飄揚空中。 我走過時,他們向我微笑,有八九個人,席地坐在步道一旁的樹蔭下,西斜的日光透過樹隙映照在他們身上。一個男子用左手敲打揚琴,右手從肩膀處截斷了。拉胡琴的較年輕,臉上留著燒過的疤痕,雙眼都失明了。一名沒有雙腳的女子高亢地唱著。 我走過時,他們歡欣雀躍,向我微笑。 我知道,在修行的路上,我還沒有像他們一樣精進認真,在攀爬向上的高梯間,每次稍有暈眩,他們的笑容便從我心里升起。 他們的笑容,在巴揚寺的高處,無所不在,無時不在。 哭過、恨過、憤怒過、痛苦過、嫉妒過、報復過、絕望過、哀傷過……一張面容上,可以有過多少種不同的表情,如同《羅摩衍那》里諸神的表情。當一切的表情一一成為過去,,仿佛從污泥的池沼中升起一朵蓮花,那微笑成為城市高處唯

旅行到吳哥,我帶的一本書就是《吳哥之美》。晚上讀它,白天讀他。吳哥窟里幾乎每個地方都留下了老師的聲音。

——林青霞

吳哥窟的故事,勸告了我們,人類必須關注生命的尊嚴及寶貴意義。謝謝蔣老師帶給我的體會及感受。

——徐克

吳哥有情,蔣勛有學,交游有得。

——狄龍

這么多年來,若有人問我,最喜歡蔣老師哪本書,我都毫無遲疑地說:《吳哥之美》。

——許悔之

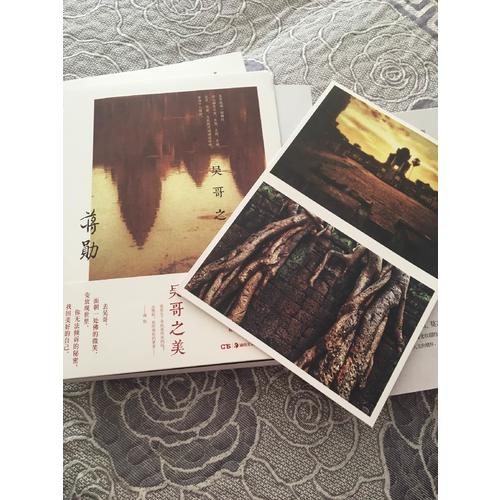

太漂亮的,我非常喜歡。忍不住接著就開始看了。內容沒細看,印刷的非常好,圖片非常多,還贈送了4張明信片和一張導游圖,很美。很感謝快遞小哥,在我家樓下等了我很長時間。辛苦的給我把一箱很重的書送到了六樓上。

蔣勛對于吳哥的描述細膩深刻,對高棉歷史深入淺出,很贊的一本歷史旅游指引,讓人很向往親自去一趟柬埔寨

附送了四張吳哥明信片和吳哥的地圖,具體內容還沒看,不過準備在去吳哥之前看一下

蔣勛的語言和聲音都有種讓人靜下來的力量。內容以他和林懷民的通信為主,散文一樣的記錄描述,間雜著他對吳哥窟和佛教的感悟。附贈的手繪地圖和明信片都很漂亮。向向往吳哥窟的人,推薦!

即將去吳哥旅游,所以買了蔣勛老師的吳哥之美看一看,。這是很有味道的一本書,適合一個人用心靈去品味的一本書。

蔣勛美學家。很喜歡他的書。之前看過他著的盧浮宮,對其中作品的歷史由來的介紹比較詳細。幫助大家對美學的理解。這次意外的見到吳哥之美,里面的攝影,對歷史的評說都是我想了解的。果斷的買下收藏。

作者從多個角度,表現吳哥的美。去吳哥前和吳哥后讀完全是不同感覺。

吳哥之美宋詞》《美,看不見的競爭力》《蔣勛Q說中國文學之美》等 【內容】 吳哥,位于柬埔寨西

才讀到六十多頁,但歷史的悲思和民族的大情懷已然躍然紙上,周達觀的《真臘風土記》、玄奘的《大唐西域記》等等,不止是博物館內塵封書冊,更成為了那些失落文明的歷史考證和文明傳承。世界這么大,好想去看看

據說每一個真正有興趣游覽吳哥的人都帶者這本書,或者在當地購買這本書,作者對吳哥的確有深入研究,看完此書確實恨不能立即到吳哥品評一番。

去過吳哥,后來又聽了吳哥之美,突然發現自己對吳哥的了解是那么少。于是火速入手一本吳哥之美,等下一次帶著這本書再去吳哥。

很久沒在當當買書了,書送來時外包裝是破的,吳哥這本底部是折的,本來很精美的書變得很邋遢!還有另外一本有塑料膜塑封,結果也是破的。從沒見過買個東西從里到外都是破的!價格打折服務質量也跟著打折嗎?!!

一邊讀,一邊越發向往吳哥。透過作者對吳哥的描述和感悟,了解到吳哥不是用眼睛來觀光的,而是用心來體會的。還真有點不敢冒然前去了,怕辜負了它的偉大。隨書附贈的明信片很美,地圖也有趣

這本書是蔣勛老師寫的,他去了吳哥14次,是我去吳哥旅游必備的書,包裝很精美,文字很有韻味,使人感覺穿越了前年去看吳哥。

聽了蔣勛老師的巜吳哥之美》后,就有了想去吳哥的沖動。希望看了這本書后,對吳哥能有更深的了解。

知道吳哥是從梁朝偉的《花樣年華》中得知的,偉哥最后對著吳哥的樹洞說著內心的秘密。從那時起,就對吳哥產生了無限遐想。讀了蔣勛的這本書,對這個古老的王朝更多了幾分了解和向往,也更加魂牽夢繞

很喜歡蔣勛的語言和品讀方式,就是蔣勛喜歡把一個觀點在一本書里翻來覆去說好幾遍~不過語言還是不錯的,真應該徜徉在吳哥,一邊讀這書一邊欣賞、體會、領悟。這樣也就不會覺得一句話前后說好幾遍是多余的了。

讓人跟著蔣老師走進吳哥 感受吳哥 和那千百年來的世事變幻 蔣先生對歷史 美術 宗教等領域的理解 字里行間流露的人文關懷 也為讀者提供了一次思考 探索自己內心世界的一個機會!強烈推薦!!!!

看了蔣勛老師這本書后,堅定了我去柬埔寨的信心。我本就喜歡人文景觀!更是對石窟文化有著著魔的探求之感!國內的龍門石窟及敦煌,對我有著致命的吸引力,而且回來后,這種吸引有增無減!讀過此書后,我的興奮點不斷高漲,期待抵達金邊、更盼望置身吳哥之中

這本書是買的三本中版本最好的,蔣勛的書向來好評,喜歡他溫文爾雅娓娓道來的風格,紙張裝幀都無可挑剔,里面還有四張精美的明信片一張吳哥窟的旅游地圖,很意外的驚喜。五折買的,值

這本書是買的三本中版本最好的,蔣勛的書向來好評,喜歡他溫文爾雅娓娓道來的風格,紙張裝幀都無可挑剔,里面還有四張精美的明信片一張吳哥窟的旅游地圖,很意外的驚喜。五折買的,值

原來就看過蔣勛教授的《吳哥之美》的視頻,心向往之,去了吳哥一次,被深深吸引。有機會還要再去。蔣勛教授的講述,沒有華麗的詞藻,平實而柔美,你可以體會到一種淡淡的又濃濃的吳哥情結,這也是感動我的情結。建議帶上這本書,帶上這種情意,自由行,去吳哥,感受、體會、凈化。

有如一封原來的來信,向你娓娓道來吳哥這一偉大遺產!舒緩而不沉悶,簡潔而不單調,深入而不枯燥!只是覺得書中插圖略顯不足,有興趣的朋友可在網上檢索臺灣大愛電臺《殷緣小聚》節目,其中曾有蔣勛先生關于“吳哥之美”的專題講解,圖片更為生動!

在做去吳哥攻略時,發現有些文章推薦蔣勛的視頻講座,因來不及全看,于是出行前訂了這本書,一路上邊走邊看。這本書并非工具書,而是從美學的角度闡述了吳哥的建筑之美。此書裝幀精美,文字干凈優雅,值得一讀。

蔣勛用給林懷民的信,帶我們看到了吳哥的古往今來,隨著他的文字,我們神游了一趟吳哥,并立誓有生之年要親手觸摸吳哥的容顏。時過境遷,吳哥一直帶著從千年前帶來的微笑,看著繁華落盡 ,看著春去秋來,幾番更改的朝代,而他一直微笑的看著,懷著悲憫,懷著淡然

除了走遍全球系列的《柬埔寨和吳哥寺》,蔣勛的《吳哥之美》也是吳哥迷們的必看讀物。美學大師以別致(確實別致)的書信體,向讀者介紹了吳哥。書的后部還收錄了周達觀的《真臘風土記》,甚是方便。

這本書是看到有無數人推薦去買的,就沖著吳哥兩個字:去之前想好好補一補關于吳哥的知識,然后搜索書,然后看到很多人推薦它。好在名符其實,不只是旅游,還有關于它的歷史以及作者自己的感情,是一本較豐富的書。

蔣勛老師的書從來都沒有讓人失望過,從他的細讀紅樓到吳哥之美,我基本上把他出版了的書籍都買了個遍,算是一個正宗的“勛衣草”了!期待蔣勛老師還能不斷的出新書,帶給我們無限美好和感悟!我會一直在當當上購買您的正版并永遠支持你!