陳丹青作序《襤褸的記憶》推薦,“馮克力先生出面敘述《老照片》自己的故事,我讀了,篇篇都好……原來,為獲得并獲準刊印這些照片,照片中的故事背后,還有故事……”

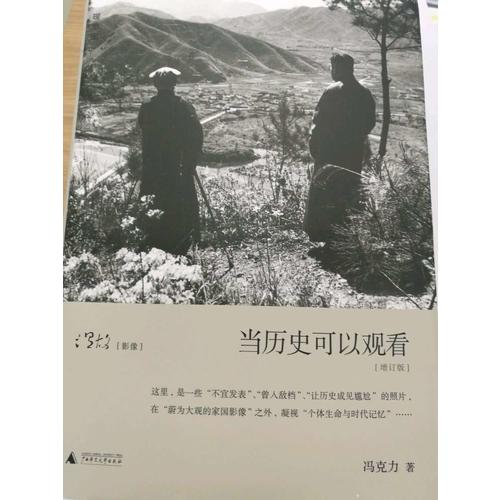

本書增訂版,“溫故影像”叢書一種,是多年來征集、編輯老照片的親歷親聞,隨附百多張珍貴照片,娓娓道來,探討照片認識歷史的特有價值。這些圖片,有些是新華社檔案圖冊里當年“不宜發表的”,有些是曾入“敵檔”、原存于公安局的敵偽檔案中的,有些是顛覆了我們教科書中的許多表述、讓“歷史成見”尷尬的;還有些來自我們的“私人照相簿”。由解讀“照片遭遇之種種”,觀看歷史,在“蔚為大觀的家國影像” 之外,凝視“個體生命與時代記憶”。

攝影術的發明,很大程度改變了人們看待歷史的方式,從此,歷史由被回憶、被敘述,變成了可以被觀看的。通過一個個生動的圖片故事,本書為我們重新解讀歷史,更加豐滿、生動,而那經過歲月積淀的照片也因此更有“意思”。而這“意思”不是別的,正是后來歷史的演變所賦予、所附加于照片的那些價值。有時對同一張照片,今天和過去的觀感,形同天壤。

1) 老朋友陳丹青作序《襤褸的記憶》推薦,“溫故影像”叢書一種——“如今很難有哪篇文章打動我,可我常被《老照片》里不少書寫所觸動,讀過后,惟呆呆復看照片,說不出話……馮克力先生出面敘述《老照片》自己的故事,我讀了,篇篇都好……原來,為獲得并獲準刊印這些照片,照片中的故事背后,還有故事……”

2) 增訂3篇訪談錄,分享老照片的19個專輯,馮克力主編《老照片》100輯同步亮相——多年來征集、編輯老照片的親歷親聞,“照片遭遇之種種”,老照片被抄檢、被藏匿、被銷毀、被涂改的歷史。從影像中“觀看歷史”,以歷史的維度重新“觀看照片”,感知存留在照片中個體生命的溫度,豐富我們共同的集體記憶。

3) 收入圖片112幅,蔚為大觀的“家國”影像——有顛覆了歷史教科書中已有敘述的、“讓歷史成見尷尬的照片”,有新華社的檔案圖冊里當年被批示為“不宜發表”的照片,有原本由國外教會拍攝保存、后被歸于“敵偽檔案”的老照片,有屬于市井的、講述老百姓自己的故事的“日常民國”。

馮克力,出生于1954年,《老照片》主編,十余年來潛心于老照片的征集、出版與研究,著有《感言老照片》。2015年春夏之交,《老照片》100輯亮相。

[代序] 襤褸的記憶 / 陳丹青

……在中國,影像文化尚未養成普遍的知識立場,穩定的政治態度,并借以維系一種不假借文字的歷史眼光、歷史感——雖然今日中國到處充斥影像與照片。

[專輯1] 當歷史可以觀看……

……觀看者對于照片信息的關注與選擇,往往與拍攝者的主觀愿望大異其趣,有時候攝影者作為畫面的主體呈現給人的,觀者卻熟視無睹,反而是畫面里那些毫不起眼的什物觸動了他的神經,引發了他的思緒,從而對某件史實、某個人物或某種社會現象獲得了新的認識。

[專輯2] 讓“歷史成見”尷尬的照片

……如果說上面這張照片,是以具有張力的視覺效果沖擊了我們的歷史成見的話,那么接下來這幅照片,卻不動聲色地向我們講述了平民庶眾面對時代變遷的另一種態度—— 一種有別于“宏大敘事”給定的態度。

[專輯3] 日常民國

……這張記錄民國首都民眾尋常生活的照片,以及畫面本身所透露出的安寧與祥和,正是那個時代的某種寫照。與通常印象里的“萬惡舊社會”,至少是大相徑庭。

[專輯4] 老照片的“價值”

……我們通常說,經過了歲月積淀的照片才有意思,而這“意思”不是別的,正是后來歷史的演變所賦予、所附加于照片的那些價值。

[專輯5] 照片“遭遇”之種種

……從晚清到北洋,到民國,到日本侵略,到國共內戰,到新中國建立,再到接踵而至一波一波的政治運動,政局變換之不測,社會動蕩之劇烈,為數千年來所罕見,而沉浮其間的國人則往往昨是今非,今是昨非,天上地下,不堪其憂。于是,為了使作為“證據”的瞬間定格能夠達成或避免某種后果,無數的照片便難逃被抄檢、被藏匿、被銷毀、被涂改的種種命運。

[專輯6] 家庭合影里的倫理與時代

……這些不同時期的家庭合影,構成了一道獨特的風景,折射出了不同時代的倫理與風貌,為后人研究中國家庭乃至社會的變遷,提供了十分寶貴的資料。這里,筆者依據照片拍攝時間的順序介紹幾幅,從中或可窺見中國人在過去一個世紀里,曾經有過的倫理傾向與生存狀態。

[專輯7] “不宜發表”

……就是這樣一幅極富現場感與時代意味的新聞照片,卻因領袖是背對鏡頭,而被歸入“不宜發表”之列,在通訊社的資料庫里沉睡了幾十年,直到《老照片》刊布后,始以“歷史照片”的面目得見天日。

[專輯8] 曾入“敵檔”

……中國傳統正史的敘事,只專注于朝代更替之類的“經國大事”,往往忽略百姓日常生活的細節,殊不知,正是這些司空見慣的細微末節,在默默生聚并傳遞著更深層的時代消息。

[專輯9] 蔚為大觀的“家國”影像

2010年5月,星散海內外的蔣氏后人再度聚首,故地重游,緬懷先祖。撫今追昔之余,他們在七十六年前家族合影的同一幢建筑前,拍下了又一張全家福,續寫了一個百年家族的影像記錄,給人留下無盡的回味。

[專輯10] 紀念集里識滄桑

……“懷舊”部分輯錄了一些歷史照片,有等政要四十年代到學校視察的留影、同學合影以及當年學生參加社會活動的照片;“生活”部分收錄了十三期同學現在的各種生活照,除了現生活在臺灣的同學以外,還有1949年以后留在大陸以及移居海外同學的照片。

[專輯11] 存照與“交代”

……從友人處,看到幾張老照片和一份交代材料。照片分別是一張婚儀合影和幾張新郎新娘此前和后來的留影;交代材料,則是婚照上的新郎 1968 年填寫的一份履歷和交代“補充材料”。

[專輯12] 進城

……這真是一張發人深思的照片!以其豐富而微妙的畫面語言,道盡了進城一刻之種種。但可惜的是,在寫這篇文章的時候,我尋遍各處角落也沒能找見,在此也就無法把它呈現給大家了。

[專輯13] 時代轉換中的上海人文景觀

……1949 年,中國社會發生了翻天覆地的變化。在這一過程中,上海這座當年遠東最繁華的工商業都市,一個資本主義高度發展的地方,所經受的“陣痛”,較之內陸地區,尤為劇烈。

[專輯14] 曾經的“蜜月”

……《老照片》里不乏反映中蘇“蜜月”的照片,以及當事人的回憶,為特定時期的中蘇關系留下了鮮活的記錄。

[專輯15] 1967年:定格在地質部大院

……1967年間拍攝于地質部機關大院里的這組照片,具象地展示了“”時的社會人文環境,其所傳遞的信息,遠非區區本文所能概括。

[專輯16] 田間地頭的“政治”

……那時的新聞照片,十有八九是擺拍而來的。不過又想想,那年月田間地頭的“政治”又何嘗不是聽憑擺布的結果呢?

可見,實在是先有了聽憑擺布的“政治”,才有了各種擺拍的“新聞照片”。

[專輯17] 北京的氣候

……二十多年后的今天,面對這張照片,我和他們一樣感到羞愧,為他們,也為自己,為曾經被無常的命運捉弄過的每一個人。

[專輯18] 未被遺忘的孫明經

……這其中就有“”初,學院的造反派從孫明經家中強行抄走的上萬張底片和個人書信、日記等資料,這些底片和資料大多是孫明經三四十年代參加科學社會考察所留下的。

[專輯19] 個體生命與時代記憶

……照片因其自身所蘊含的豐富信息,有時無需借助更多的文字解讀,便可以將人們帶入某個特定的時代,即使是那些尋常的家藏照也不乏這樣的功能。比起“宏大敘事”來,家藏的老照片,保留了更多的個體生命的溫度,這溫度既是個體的,也是時代的。

[訪談之一] 《老照片》所呈現的主要是攝影的紀實功能——與張彥武先生對談

[訪談之二] 常民影像的歷史書寫 ——答臺灣《攝影之聲》

[訪談之三] 觀望過去的另一窗口——答大連《新商報》

[后記] 老照片札記 / 馮克力

[增訂版跋] “以圖證史”的某種延伸 / 馮克力

[代序] 襤褸的記憶 / 陳丹青

我家五斗櫥的抽屜,底層墊著舊報紙,輕輕掀開,手指探向深處,就能移出我的祖父的照片,如證件照片那般大。很久以后,我才知道這枚照片攝于淮海戰役時期,之后,祖父逃往廣東,再從海南島逃去臺灣了。

家里另有兩三冊影集,不必隱藏。50 年代的老式影集,內頁是黑色紙版,每頁貼滿大小不一的家庭照,每一照片的四角,嵌入薄如蟬翼的小貼片—我至今不知這貼片叫什么,文具店照相館都有賣,密匝匝裝在小盒子里—父親母親童年成年的照片,各房親戚和同事朋友的照片,還有我與弟弟自小及長的照片:全是黑白的,凡照相店拍攝的照片,四周必有齒形花邊,通常,右下端落著照相店名的淺淺的鋼印。

1966 年抄家,書和影集抄走了(隔年,影集還了回來),記得抄家那夜,其實是翌日凌晨,滿室狼藉,母親開開五斗櫥:他們當然搜查了每個抽屜,卻忘了掀起那層紙:祖父的照片還在。

默默凝視照片,不想到這是一枚硬紙,相信影像中那個人就在眼前—從未面見的祖父,童年時代的母親—這種純真的經驗,遺失很久了。自從學會拍照,自從彩色照片出現,自從累積了無數照片和底片,直到數碼影像無節制占滿電腦存盤,總之,自從我以為懂得攝影,兒時面對照片的心理經驗、觀看經驗,再難找回了。

為什么動人的照片大抵是老照片,而且黑白?為什么黑白影像這才勾起記憶、如同歷史?凡過去久遠的人與圖景,便是歷史么?為什么科技偏偏等到黑白照片攝取的人事成為歷史,于是發明了彩色照片—當然,這是毫不講理的設問,科技變化本身就是歷史—為什么在看了無數照片后,我仍懷想早先獨對黑白照片的凝視?

這像是哲學問題,但是謝天謝地,此刻我從自家照片的記憶中抽身,發現這種經驗從未遺失。很簡單:當你觀看他人的照片。

也是很久前的記憶了,現在才想起、才明白:三十年前,當我在紐約驟然看到大量經典黑白照片—戰爭、都市、災禍、色情、罪案、監獄、家庭、羅馬巴黎舊城區,尤其是各國人物的照片—我立即像兒時記憶中那般,專注凝視我正端詳的那張臉,忘了那是照片。當我漸漸有了攝影意識(有時,意識妨礙觀看)—如本雅明、巴特、桑塔格所灌輸的攝影意識—那種相信,因相信而默然凝視的經驗,仍然在,并在凝視的一刻,渾然不知其在。

但這經驗的前提,須得是別人的照片,還有 :消失的景觀。

兩三年前,我買到十余冊中國風景影集的歐洲古董原版,家庭影集尺寸,襯著灰色的上好的厚紙,攝影者都是熱愛中國的歐洲人。核查拍攝年份,時當二三十年代,北方割據,軍閥混戰,或者,井岡山與瑞金布滿紅色武裝,而我的父母,已經降生。可是在這些照片里,千年神州,亙古如斯,美麗而寧靜:田舍,漁舟,油菜花,江南古橋,臨水人家,午后的街巷,運河對岸的塔群,天際白云,水光瀲滟……這是我的祖國嗎?我從未有過這般傷心的觀看,恨不得把腦袋鉆進圖片。

90 年代,我每年回大陸走動,在書店發現了山東畫報出版社的《老照片》。此后,我收齊了《老照片》單行本與厚厚的合集。如今他們每期給我寄來,再忙,也必逐頁細看,閱讀文章,讀著,回向配圖,再三端詳。如今很難有哪篇文章打動我,可我常被《老照片》里不少書寫所觸動,讀過后,惟呆呆復看照片,說不出話。

老照片》的涵容,遠遠超過一本影集,或圖文書(所有雜志充斥圖文)。列舉我記憶深刻的老照片,是件困難的事。那幾位剛被日軍捕獲的女軍人,后來活下來么?(她們頂多二十出頭,是國軍還是紅軍)那位《紅巖》小說中的雙槍老太婆,原來是蜀中美人(剛毅的苦相,年輕時殺過人,50 年代也遭整肅,此后畫起畫來)。民國夫妻的西式婚禮照,尤為可看(紗裙、西裝、花籃、小儐相,眼看這些童男玉女在 50 年代換穿人民裝,60 年代與子女捧著紅寶書,八九十年代,分明老了,老到如彩色照片一樣丑陋,幸虧低成本的《老照片》使彩照變成黑白),還有南北各省質樸而愚昧的平頭百姓(建國后的呆相,似比民國時期拍照時的呆,更其深沉冥頑而不自知)……

相比歐美日本無數精裝攝影專集,廉價的《老照片》既不是影集,也不像攝影雜志,更非文字書。我曾對主編馮克力先生說,可惜了,這般珍貴的影像,如在國外,是要認真分類而排版,做成影集。這些年,相對講究的國內攝影集,越來越多:民國史照片有臺灣的秦風系列;辛亥百年,則劉香成推出的《壹玖壹壹》和《上海》,無疑是國際水準了。冷戰后,歐美即曾出版蘇俄與中國的大型歷史攝影集,但休想進入內地。如今能在北京覓得劉香成中英文版本的大影集,多少使我發生一種錯覺:中國勉強是個世界性國家了。雖然,這類品質影集在京滬書店并不上架,百姓便是見了,買不起,也并不在意的。

老百姓愛看什么照片?在鄉下,家家戶戶至少有一枚鏡框擠滿數十張照片,上及祖宗,下有兒孫;城鎮的市民,則哪家沒有幾本塞滿親友照片的影集?—如今,單是女孩一次性的裝扮照,“影樓”就給做成花枝招展的集冊—除了自己、自家和親友的照片,“老百姓”未必愛看他人的照片,更別說歷史影像:其實,在我們叫做嚴肅攝影的那類照片里,都是你不認識的人。

攝影家、當代藝術家及評家—或許包括部分高級白領—另當別論。而院墻內的知識分子,以我的印象,保守地說,十之六七并不敏感于攝影。要之,在中國,影像文化尚未養成普遍的知識立場,穩定的政治態度,并借以維系一種不假借文字的歷史眼光、歷史感—雖然今日中國到處充斥影像與照片。

事情是這樣嗎?但愿我是錯的。通常,我也不愛看別人的照片—照片,攝影,是兩件事—可是,奇異地,《老照片》一舉勾銷了攝影與照片的異同,同時,公眾與私人、歷史與家庭、閱讀與觀看的關系,均告合一。《老照片》的來源,大部分就是家家戶戶私人照相簿,是數以萬計沒有理由進入“攝影”集冊的尋常“照片”。雖然,后現代若干攝影風格仿效“家庭影集”的私人感,但《老照片》的緣起和意圖,再樸素不過,即如中央臺 90 年代一檔專題節目:“講述老百姓自己的故事。”它從一開始就變成百姓私人照片的集散地,街坊鄰居、不同代際,得以彼此傳看。每次翻開《老照片》,那陌生的,同時,又熟悉又親切的感覺,像是撿來一冊無主的照相簿,倘若愿意閱讀文字,我們便走進一戶戶家庭,在至少三代成員中,認出我們自己及父祖的生涯—上百年來,中國的哪個家族和家庭能逃過革命與巨變么?在《老照片》的黑白譜系中,多是已逝的人,還有,一去不返的景觀。

總之,《老照片》從不標榜攝影刊物,它與我們稱為“攝影”的那么一種文化,毫無關涉,它甚至未曾意識到它做了精英攝影無法做到的事,因為它來自、并回到尋常的家庭,尋常的人。

現在我愿收回對馮先生說過的話,很簡單:請《老照片》一如其舊。二十年來,它已成為全體國民的私人照相簿,人人會在其中找到既屬于親屬、又屬于國家的記憶。這是一份持續遺失而遭貶值的記憶,《老照片》使之不斷擴展、傳遞,默默增值,有如人找回了家族的遺物。它因此超越了攝影,如它征集的文字,超越文章,是人在目睹照片之際的喃喃自語,是當一切皆盡銷隕,瀕于失憶,于是有遲到的告白。但《老照片》的基調很少流于傷感,甚而是溫馨的,沒有一位敘述者自覺是在談論攝影,而是與讀者相對,說起往事和故人。有誰在講述家人家事時,還須刻意偽飾么?此所以《老照片》罕見偽飾的文字,在我看來,它可能是眼下無數文字讀物中,格外誠實而可讀的一份,雖然它題名為《老照片》。

我也愈發肯定《老照片》的廉價感—當我說“廉價”,絕不意指《老照片》粗陋,它如貧家的擺設,顯得潔凈而有自尊—因這廉價感與中國近代史,何其對應:記憶的貶值,一定對應被貶值的歷史,爭戰、革命、轉型、喧囂,去舊而新的新中國歷程,其實不過草草,忽而舊了,以其斑駁的影像,匯入這本薄薄的冊子,影影綽綽,算是歷史的草草交代。說是交代,也勉強,若非僅存的照片,近代史的多少人與事,等于沒有存在,沒有發生:枉死的人物,鏟除的景觀,各省各地,千家萬戶…… 瞧著一輯輯《老照片》,我不起幸存之感,它提醒我,尚有更多更多的照片,湮滅了。如從歷史灰燼中撿剩的殘余,追念洗劫,《老照片》不可能像歐美的影集那樣,堂皇齊整 :它應該是這樣的。

我無能,也不必評說《老照片》里的影像。影像就是敘述,何況伴有家屬的旁白。眼下,馮克力先生出面敘述《老照片》自己的故事,我讀了,篇篇都好—原來,為獲得并獲準刊印這些照片,照片中的故事背后,還有故事—據說,持續多年,《老照片》的銷售排名經驗豐富各種書刊,是名副其實的長銷書。是的,我們襤褸的記憶,延綿牽連,不肯中輟 :它就是這樣的。

謝謝老照片的無數提供者。謝謝馮克力先生!

東西十分不錯 比較經典

書不錯,但經多次印刷,質量明顯下降,紙質一般。

還不錯,此書值得去讀一讀哈,可以的。

質量好性價比高

沒想到這本書會和歲月臺灣,陪都重慶這二本書大小不一樣,后來一看,那個是秦風,這個是馮克力(老照片系列主編)

非常滿意,很喜歡

了解歷史的一本畫冊,值得收藏。

秦風,本名徐宗懋,1958年出生于臺灣高雄,原籍福建古田。近年來,在海內外搜集歷史照片等資料,并成立“臺灣文史工作室”,在臺灣出版了60冊的《20世紀臺灣》,在兩岸文史界和收藏界獨樹一幟,以傳播中華歷史文化為職志,期望能開拓中國人歷史影像的新領域。代表作有《歲月臺灣:1900年以來的臺灣大事記》、《秦風老照片館》、《影像民國:1927—1949》、《陪都重慶》、《一個時代的謝幕:私人攝影師作品集》、《中國與中國人影像 :約翰·湯姆遜記錄的晚清帝國》、《殘園驚夢:奧爾末與圓明園歷史影像》、《日俄戰爭與中國的命運》等歷史圖文集。

非常棒的一本書!受益匪淺

贊 贊 贊

購買《老照片100輯珍藏版》,這本自然就不會錯過。

很對口味這是一本好書 作者很用功地習作

老照片的主編寫的書,有看頭。

老照片的主編寫的書,有看頭。

這是一本不錯的書,開心,支持當當,一直都有優惠活動,物美價廉!

書的內容不錯,質量也很好,給個贊鼓勵一下!

可讀性強,滿意1

一般吧,寫的有點歪,類似意淫,一幅照片哪能解讀出那么多東西來,沒必要牽強附會

打折很實惠的,很喜歡,當當最近的活動很惠民啊!

書很好,了解了一些不為人知的歷史,要是開本在大些會更好。

質量不錯,是正版,一直都在當當網上買書,比較喜歡這種懷舊質樸的書。比如讀庫,溫故基本都買齊了。內容看后再作評論。

老照片出版精裝增訂版,比對一下增加一些內容,還是買下,也喜歡!

馮克力對老照片的貢獻有目共睹,這本書是對老照片的研究著作,寫得很好

關于“老照片”的書,一直喜歡。這次又廣西師范大學出版社出了一個系列,32開,精裝,黑白圖文,精巧清爽,上手入眼!好書!

陳丹青向來都是良心之作。老照片看歷史。有他獨特的味道。圖像與文字又不一樣。最真切的畫面的表達。

買的時候沒仔細看,很小的一本書,太小了,內容很好,如果開本大些,紙張再好些,就更好了,現在這樣原價基礎上打個二三折還差不多!真心不值這個價!!!!!

不清楚增刪了哪些?值得讀。攝影能夠被當做“作品”,構圖色彩等專業因素外,就是不為人和人製控制篡改的客觀和真實。再寬容些,再多一些吧。

精美的圖片,生動的歷史。張志新的圖片讓我扼腕嘆息!歷史會驚人的相似,但不會簡單的重復。。。好在歷史是人民寫的。。。

隨著老照片的展示,作者娓娓道來照片所處的歷史環境及故事,其中人物、景象的變遷,讓人對既遠亦近的歷史可以有個不同角度的認知,看完書忽然覺得該感謝作者,提供這樣讓人受益的圖書。