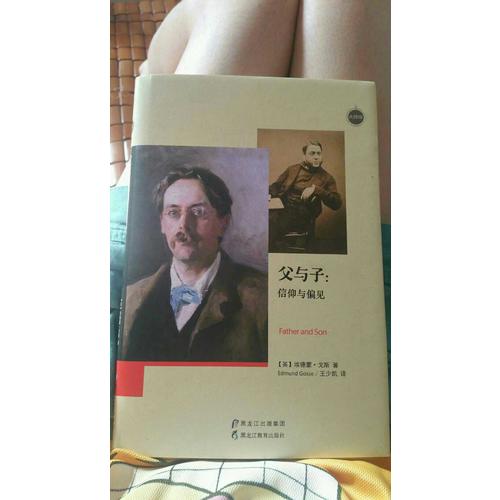

埃德蒙 戈斯(Edmund Gosse,1849—1928)的自傳《父與子》(Father and Son,1907)是英國傳記文學(xué)史上及時部現(xiàn)代派傳記.現(xiàn)代主義作品的代表作之一,它已較為充分地體現(xiàn)了波德萊爾(Baudelaire)和艾布拉姆斯(M.H.Abrams)等人所描述的現(xiàn)代主義的特征——與傳統(tǒng)相對立,質(zhì)疑宗教和倫理道德,強調(diào)主觀意識。在這部自傳中,戈斯以自我表達為目的,講述了自己擺脫父權(quán)和宗教壓迫走向自由與獨立的經(jīng)歷,建構(gòu)了一個與維多利亞時代父權(quán)觀念背道而馳的挑戰(zhàn)父權(quán)和嚴(yán)父而“叛逆成長”的青春期成長的形象和過程。《父與子》出版后立即在英美兩國引起強烈的共鳴。美國莎士比亞研究專家霍華德 富納斯(Howard Furness)在致戈斯的信中稱《父與子》是戈斯所有作品中最出色的一部,“足以令整個20世紀(jì)為之振奮”。亨利 詹姆斯(Henry James)盛贊戈斯在《父與子》為揭露真相所表現(xiàn)的勇氣和力量。

埃德蒙 戈斯(Edmund Gosse,1849-1928),英國詩人、作家、文學(xué)史家、文評家。 代表作有:《父與子》(Father and Son)、《桌上的書》(Books on Table)、《圖書館私語》(GOSSIP IN A LIBRARY)、《十八世紀(jì)文學(xué)史》(A History of Eighteenth-Century Literature)、《易卜生傳》(Life of Ibsen)、《杰里米 泰勒傳》(Life ofJeremy Taylor)、《面貌和印象》(Aspects and Impressions)等。

前言 信仰的力量

及時章 靈魂深處的力量

第二章 叛逆的祈禱

第三章 母親的離世

第四章 自我意識的覺醒

第五章 日漸濃厚的偏見

第六章 局限意識的發(fā)生

第七章 偏執(zhí)的愛

第八章 家庭管理制度的變革

第九章 靈魂深處的自我救贖

第十章 繼母帶來的變革

第十一章 成長的煩惱

第十二章 出現(xiàn)裂痕

后記 我渴望純粹而簡單的信仰自由

及時章 靈魂深處的力量

這本書記錄的是兩種氣質(zhì)、兩類內(nèi)心、甚至是兩個時代的斗爭。斗爭的結(jié)果,不可避免地造成兩者的決裂。這里講述的兩個人,一人生來就要飛回起點,而另一人則身不由己地要被帶向前方。有時,兩人都無法用同樣的語言溝通;他們從未懷揣共同的希望,當(dāng)然也不會為共同的渴望所激勵。但至少,即使在時刻,沒有一個人對另一方表現(xiàn)出怠慢,也未以一種可悲的遷就審視對方,這對生者而言,無疑是種慰藉。兩人之間的情感,不斷受到外部力量的沖擊;相比之下,健康、命運或環(huán)境引起的變化,已無足輕重。兩人都能篤守一個信條:血濃于水(緊密的家庭關(guān)系必須得到珍惜和維系),這也算是一種慰藉吧!雖然這種慰藉令人唏噓感嘆,但不管怎樣,終究是一種慰藉。若非如此,本書的故事也就無從談起。

兩人的摩擦發(fā)端很早,但顯然不可能在作者的嬰幼年時期。為了讓讀者了解兩個人的情況(非同尋常)和大致的氣質(zhì)(也許天生就是對頭),有必要在開篇時盡己所能進行一番回憶,以期呈現(xiàn)一個真實而完整的畫面。另外需要特別注意的,就是為了尊重家族傳統(tǒng),作者在講述故事中還做了一些必要的解釋。

父母都是清貧、溫厚之人,年事已高,孤獨、敏感,而且清高——雖然他們都未意識到這一點。兩人都屬于所謂的中產(chǎn)階級,有一個共同之處:祖輩都曾在18世紀(jì)時大富大貴,只是后來家族逐漸沒落衰敗了。這兩個家族,都是在健康方面先出了問題,才導(dǎo)致財富的衰敗。父親的家族,衰敗的過程緩慢持久;而母親的家族,衰敗的過程則快速迅捷。外祖父生來富有,19世紀(jì)初結(jié)婚不久,就在北威爾士的斯諾登峰的山坡上買了一小塊土地,過上了似乎有些驕奢的生活,養(yǎng)了一群獵犬,享受著揮金如土的快樂。他的妻子,對他過這種大手大腳的生活并不反對。他有三個孩子:我母親和兩個弟弟。他聲稱自己是盧梭的信徒,極力督促孩子們接受教育,這也算是他性格中屈指可數(shù)的優(yōu)點了。但他自己卻難以篤守《愛彌爾》的教導(dǎo),在女兒很小的時候,就雇傭了家庭教師教授盧梭一心想要阻止的課程:歷史、文學(xué)和外語。

母親是外祖父的掌上明珠,能讓她出人頭地是他最值得炫耀之事。她學(xué)習(xí)希臘語、拉丁語,甚至還接觸了一點希伯來語。但最重要的是,她學(xué)會了獨立思考,這也直接導(dǎo)致了在一些關(guān)系重大的問題上,總與她那隨和、奢侈和放縱的父母勢不兩立。母親到了30歲,在回顧人生時,她曾私下里寫過這樣的話:“回想起來,我從未有過一刻不摯愛宗教。”她的想法與眾不同:“如果必須追溯自己獻身宗教的起端,我最初的愿望和嘗試應(yīng)該開始于嬰幼兒時期。假如要把我的悔改一直推遲下去,直到我不再犯下罪過,那么,我就永遠都不可能獻身宗教了。”當(dāng)時,如很多年輕人一樣,她的道德意識已然復(fù)蘇,因此,她對父母恣意妄為的尋歡作樂深惡痛絕。外祖父因毫無節(jié)制且肆無忌憚地?fù)]霍,最終敗光了家業(yè),不得不賣掉地產(chǎn),過上了一貧如洗的生活;母親是家里不為這種衰敗而感到懊悔之人。而我,盡管外祖父的所作所為實在有些離譜,可以說罪孽深重,但我想,自己應(yīng)該還會喜歡他的。可惜他80歲去世時,我才9個月大。

就宗教信仰而言,父母幾乎是沿著同樣的路徑走到了同一地點,這種人生交集,也算冥冥之中的定數(shù)吧。母親最初入的是英國國教,而父親則起源于衛(wèi)斯理宗,兩人都在未征求對方意見的前提下,在體驗了千奇百怪的神學(xué)經(jīng)歷后,不約而同地對新教的所有教宗取得了幾乎截然一致的態(tài)度:于超然孑立和毫無偏見之中,投入自我冥思。父母所認(rèn)同的那些教宗,應(yīng)該行走于光明之中。而每個與他們意見相左的宗教,都幾乎確定無疑地滑落到其宗教界限的邊緣,那里漆黑一片,父母是永遠不會跟隨的。因此,通過不斷的抉擇,兩人出自個人意愿,將自己關(guān)在了任何新教的大門之外,最終,只與一些與他們持同樣觀點的極端加爾文宗的信徒聚會,他們一致奉行的是所謂的“摒棄”信念——摒棄牧師,摒棄儀式,摒棄節(jié)日,摒棄任何形式的教堂用品。只有上帝的晚餐和研習(xí)《圣經(jīng)》,才能令這些古板苛責(zé)的靈魂凝聚成一體。他們互稱“弟兄”,是外界把他們夸大為了“普里茅斯弟兄會”。

正是在這些教友聚會中,父母才偶然邂逅,并因共同的境遇走到了一起。兩個人,每人都寂寞,每人都清苦,每人都執(zhí)著地尋求精神獨立。結(jié)婚時,父親接近38歲,而母親已過了40。父親把母親從一個郊區(qū)農(nóng)舍接到奶奶位于倫敦東北部的一所小房子里就算結(jié)婚了,他們沒過上24小時蜜月。父親是位動物學(xué)家,也寫過一些有關(guān)自然史方面的書。母親是位作家,寫過兩薄冊的宗教詩集——我猜測,及時本詩集一定小有成功,因為它還出了第二版——此后,她便投筆于時下流行的啟迪類創(chuàng)作了。雖然都可以稱為“文人”,但他們的目標(biāo),他們的習(xí)慣,他們的抱負(fù),卻與當(dāng)前的“文人”有著天壤之別,無法用語言描述。兩人對呈現(xiàn)現(xiàn)代文學(xué)都漠不關(guān)心,他們最近讀過的詩人只有班揚。他們童年時從未讀過浪漫小說,都只對一版再版的《維佛理故事集》情有獨鐘。他們認(rèn)為,形式多樣且富有想象力的科幻作品,只是提升和獲利的手段,能讓學(xué)習(xí)者 “出世”,以保持自我,有所作為。真正讓他們獲得喜樂的,只有上帝的神諭。所以,每天工作一結(jié)束,他們就亟不可待地投入到皓首窮經(jīng)般的《圣經(jīng)》研讀中。

在這個與眾不同的家中,孩子并不受歡迎,只是出于無奈才讓他降生。父親是這樣在日記中記錄我的降生的:

“艾米生了個兒子。收到了一只牙買加雛燕。”

他的這種記法,讓人忍俊不止,說明他對小鳥和男孩的喜愛別無二致。但這不是關(guān)鍵,重要的是,這段措辭還充分表明了父親對細節(jié)已拘泥到錙銖必較的地步,因為那24小時,牙買加雛燕剛好比兒子來得晚了一些,他就按先來后到的次序把先到的先記錄下來;對物種的排列順序,父親向來一絲不茍。

很久之后,父親才告訴我,母親在產(chǎn)我時遭了不少罪,而我卻始終一聲不發(fā),大家還以為我不幸夭折了呢。我被孤零零地放在另一個房間里,所有的焦慮和關(guān)注都集中在了母親身上。萬幸的是,一位老奶奶碰巧在場,閑著無事時注意到了我,就想方設(shè)法喚起我身上僅存的星點的生命力。她成功地救活了我,連醫(yī)生都夸贊她妙手回春。可父親——當(dāng)他告訴我這個故事時——卻說什么都想不起我救命恩人的名字了,我經(jīng)常渴望知道她是誰。無論生活中有多少欣喜若狂,有多少變幻跌宕,充滿了多少焦慮期盼,又包含了多少變化萬千的愉悅,甚至不管在生活中飽嘗多少悲傷與折磨,我都要由衷地祝福和贊頌這位不知名的老奶奶。

六周后,母親才走出房間,當(dāng)時,還為她特意舉行了隆重的安產(chǎn)感恩儀式。巴爾弗先生,一位上了年紀(jì)的本教牧師,專門辦了個私人儀式,“把圣水灑給我們的孩子,他會成為主的孩子。”這個儀式揭開了我“奉獻上帝”的帷幕,它給我留下終身難忘的印記。在下面的章節(jié)里,我也會不遺余力地將接下來發(fā)生的事情呈現(xiàn)給大家。在我那柔軟且懵懂的思想周圍,掛滿了光彩四溢的織網(wǎng),它們似薄如蟬翼、卻彈性十足、難以穿透的面紗,人們希望借此讓我“永不受外界的玷污。”

此前,祖母一直住在我們家里,幫助打點家務(wù)。現(xiàn)在,她可以放心地離開我們,讓我們獨自生活了。毫無疑問,祖母搬出去住,讓母親如釋重負(fù),因為強壯而豐滿的祖母講究實際,脾氣暴躁,喜歡說一不二,根本沒有可能跟她進行思想交流。她的媳婦,雖為人溫柔,舉止和外表看起來有些神經(jīng)質(zhì)——她的金發(fā)和白色的皮膚散發(fā)出的色澤,與祖母粗糙的膚色和黝黑的發(fā)色,不可思議地形成了鮮明的對比(的確如此)——卻擁有鍛鋼般的意志。兩人分開住之后,反而成為了摯友。祖母住在附近,房間明亮,里面擺放著她的守護神和幾件做工精致的家具,都是18世紀(jì)的,她那些小巧而光燦燦的瓷器,則放在了架子上。

留下母親一人打理家務(wù)后,我成了母親牽掛的中心。這種牽掛,交織著動物般的本能,維系著每個母親的力量和耐心。她身上也充溢著這些本能——還融合了某種雖罕見但仍存的堅毅。我想,雖然這些本能的輪廓模糊不清,但的確有些虔誠的母親——雖然寥寥無幾——能夠為這些模糊的輪廓填補上堅實的細節(jié)。我還要感謝母親的一本日記,它一直上鎖封存著。直到今天,在60年之后,才有除她之外的人讀到它。我兩個月大時,她是這樣記錄的:

“我們把他奉獻給上帝,我們相信,他長大后必會表明他是上帝之人;若上帝早日帶他走,我們相信,上帝一定是要把他帶到自己身邊。只要帶走他能取悅上帝,我就認(rèn)為,上帝是不想讓我們看見他遭受折磨,在綿延的疾病和難忍的痛苦中茍延殘喘。在這件事上,如同在其他的萬物一樣,上帝的意愿超越我們的選擇。無論孩子的生命得以延續(xù)與否,對我們和其他圣徒而言,都是一種賜福,它引領(lǐng)我們更努力地祈禱,直面各種需求和考驗。”

一句話的意思有些模糊,我沒太明白。幼小的我懵懂無知,怎樣才能成為對“圣徒”的賜福,既讓其他人感到不可思議,也令自己困惑不解。“圣徒”,習(xí)慣上指的是那些經(jīng)常與父母在祈禱活動中見面的朋友。他們參加的活動,包括星期天早晨的圣餐儀式,還有在其他時間舉行的祈禱活動和研習(xí)《圣經(jīng)》的活動,再就是在哈克尼區(qū)租來的小禮堂里進行的禮拜了。把我莊重地奉獻給上帝,還在襁褓中時,這句話就在公共場合不斷地重復(fù)著;我猜想,即使在教友看來,這種奉獻行為定有其與眾不同之處。所以,大家都對這個即將舉行的儀式產(chǎn)生了某種好奇和期盼;有人也認(rèn)為,這是出于母親的寵愛或偏心。母親一向離群索居,現(xiàn)在要照顧孩子,更讓她有了借口,可以更久地遠離大眾,過上默默無聞的生活。與那些在簡陋的小禮拜堂里遇見的信徒,她既無精神上的共鳴,也無思想上的交融。她記道:

“與哈克尼區(qū)的圣徒交往,我并未認(rèn)為自己的幸福感增加了;于是,我決心把整個冬天都交給這個孩子,不接受任何邀請,只在萬不得已的情況下,才去參加星期天早禱,再就是看望媽媽。”

她單調(diào)的生活已達,但她似乎很快樂,整天都在忙著在照顧我和調(diào)教一個年輕女傭。而父親,則總待在自己的書房里,寫作、繪圖、解剖。他永遠保持著一動不動的坐姿——對這個姿勢,我后來已習(xí)以為常了——眼睛死死地盯著顯微鏡,每次都要持續(xù)20分鐘。他一周的大部分時間,都是以這種方式度過。周日,他臨時會進行一次布道,有時是兩次。他對工作的付出,獲得了學(xué)術(shù)界的贊揚,而他對此卻并不在乎,因為他獲得的經(jīng)濟回報很低,而他的需求卻很高。婚后3年多,因為支付不起出行的費用,父母從未離開過倫敦。他們幾乎不接待任何訪客,從未在外用過一次餐,也從未參加過一次社交晚會。夜晚,他們研討神學(xué),互相朗讀《圣經(jīng)》,再就是把科普小冊子從法文翻譯成德文。表面看來,這種生活似乎充滿壓力和艱辛;從物質(zhì)角度上講,對身體也有害無益。可他們卻感到無比的滿足,而且這種滿足感,根本不摻雜任何虛假的成分。我一歲時,是他們生活最為拮據(jù)的時期,這時,我們離開了倫敦。對于這件事,母親私下里是這樣記錄的:

“我們快樂而滿足,擁有所需的且令人愉悅的一切。我們的住處因帶上了許多美好的回憶而變得神圣起來;我們擁有自己的家,享受著相互間的依賴。如果搬家,我們就不再獨立了;但是,這也許對孩子有好處,因為鄉(xiāng)下更有利于孩子的成長。我希望在此事上無權(quán)選擇,因為不知道哪種選擇對我們更好;可上帝卻一清二楚,所以我渴望讓上帝去選擇。如果上帝不愿我們搬家,他會提出異議并設(shè)法阻礙;如果上帝希望如此,他會讓亨利(我父親)立即行動起來。無論結(jié)果如何,全由上帝裁決,我們絕不后悔。”

任何通情達理之人,都不會將這種任由上帝評判的態(tài)度當(dāng)成一種胸?zé)o大志的表現(xiàn)。這不是意志薄弱,而是一種自我克制,一種毫無怨言的心甘情愿。母親,在其優(yōu)雅端莊的外表下,隱藏著一顆堅韌的心,表現(xiàn)出的是一種恒久的自我忍耐。每當(dāng)她萌發(fā)了某種愿望,她的意識就會覺醒,讓她拋棄這個愿望,或更地說,讓她將愿望交給她所信賴的上帝,讓上帝的意志做出裁斷。也許我該說,直到她去世的那一刻,她都確切無疑地對父親的意志和本性施加了一道磁力;兩人的磁場都很強,但母親無疑是兩人之間較力的強者。正是來自她的思想磁力,才逐漸將父親的思想拉到她這邊,讓他明確且堅定了自己的立場。雖然她主導(dǎo)著磁場,可她卻總是早早地化解掉磁力;這是他們之間達成的一種恒久不變的默契。因此,盡管我所敘述的是自己與父親之間的長久沖突,但其實在父親身后,永遠屹立著母親的意志,它總縈繞在父親那若有若無的記憶之中,牽引著他,鞭策著他,支撐著他,讓他堅守她塑造并確定的意志毫不動搖。當(dāng)命中注定的決裂時刻來臨時,我心中裝滿凄苦,卻又無法言表,因為我意識到,自己要與之決裂的,決不是一個人的意志,而是父母兩人共同的意志。

母親的清教觀念根深蒂固。我們生活清苦,需要忍耐,她卻從無怨言,日記里也不會出現(xiàn)一句抱怨的話。外表看來,母親意志堅強,身體健康,而我也是如此。我們?nèi)酥校怯幸粋€人先行崩潰,那一定是父親。雖然他患的急性神經(jīng)性消化不良沒有痊愈,可他的收入?yún)s意外地有所增加。我3歲時,我們終于能在德文郡過上了10個月的假期。出離的與世隔絕,一直緊繃的緊張情緒,都一去不復(fù)返了。返回倫敦時,再沒有了“遺忘了世人,又被世人遺忘”的那種感覺,我們有了更為寬松愜意的環(huán)境。但是,這種表面上的輕松,雖說值得欣慰,可也只是相對而言,在他們的思想深處,仍有一座底比斯城,任何誘惑都無法讓父母從這古城的洞穴中探身出來。可喜的是,受環(huán)境影響,兩人已或多或少地開始走進一些公共場合,再也不無視周圍的世界了。

在此,我想沒有必要再寫一遍父母的生平了。在某種意義上,他們都是名人,即使在今天,也時常出現(xiàn)在公眾的談?wù)撛掝}之中。而在半個世紀(jì)前,在各自的圈中,他們也同樣惹人注目。他們思維活躍,成就突出;因此,把他們的思想與今天同一階層的人的思想進行比較,兩者間的差異就變得別有一番情趣了。而且我希望,這種差異還有一定的教育意義。但是,對于接受過不止一位傳記作者采訪的公眾人物而言,本書并不是他們的另一部回憶錄。我的職責(zé)是嚴(yán)肅的,我必須敢于恪守自己的職責(zé),去講述一個截然不同的故事。

那是展示給世界的一面,

人們看見了他們,就以為認(rèn)識了他們,還發(fā)出聲聲贊揚!

于是,我也站到一旁,對他們稱頌歌唱!

發(fā)自我的本心,大膽激昂。

可是,這次審視的角度卻不同,它探尋的是:

小說的另一面,

那凄冷的銀光,還有那從未入夢的黑暗。

本書記錄的是一種靈魂的狀態(tài);曾經(jīng)一時,這種狀態(tài)遍布于新教主導(dǎo)的歐洲;擁有了這種狀態(tài),就擁有了光明和領(lǐng)袖風(fēng)范,父母躋身其間,也許也成為了它的堅守者。

建立在如此信念之上的家庭生活,對于一個孩子而言,其與眾不同之處顯而易見。但請允許我強調(diào)一下。這個家純潔無暇,堅韌無畏,克己自制;當(dāng)然,它也有狹隘、封閉、短視之處;坦率地說,它缺點人情世故。這個家庭,既謙卑又驕傲,既服從于上帝的意志,又對人類的判斷和觀點極盡推崇。父母將《圣經(jīng)》奉為圭臬,每一行動,每次表態(tài),都聽從上帝意志的引導(dǎo),從禱告中獲得的永遠是終極答案,面對兩難的困境時他們會本能的呼喊:“讓上帝做出裁決吧!”

他們信心滿滿,認(rèn)為自己能對與上帝交流,所以從不尋求任何其他的指引。他們不認(rèn)可任何精神,不聽從任何牧師,對當(dāng)前任何“宗教信仰”的表白都不屑一顧。他們生活在自己思想的囹圄之中,為自己建造的圍墻所禁錮,只在房頂打開一扇窗,去直視世界的本性。

這就是一個幼童栽種心靈的環(huán)境,它不同于普通的花盆,也不是經(jīng)過精心培育的公共花壇。心靈,被栽種在一塊巖脊之上,它從花崗巖般堅硬的山上劈鑿而出,一面懸于夜晚與冬雪之間,另一面懸于夜晚與迷蒙的世界奧秘之間。它的周圍有土壤點綴,但只能容納下一根龍膽草,準(zhǔn)許它向上掙扎,破土而出,頑強地綻開那湛藍如星般的花朵。如果有雜根野蔓認(rèn)為這巖脊冷酷無情,感覺受到了羈絆,想要逃離,它將不會為之提供任何容身之處,更不會給予救贖的希望。

父與子》所探討的主題是“維多利亞時代英國社會最令人痛心的情形之一。”

——美國傳記批評家阿爾提克(Richard D. Altick)

戈斯在英國傳記文學(xué)由維多利亞時代的傳統(tǒng)向現(xiàn)代主義轉(zhuǎn)型的過程中發(fā)揮了關(guān)鍵作用,是英國傳記文學(xué)發(fā)展史上承上啟下的傳記作家。

——美國傳記理論家奈德爾(Ira Bruce Nadel)

總的來說,我所知的最有趣、最能給人持續(xù)愉悅的談話者是埃德蒙•戈斯。他讀書雖然看上去不精,卻也博覽群書;他的談話尤其充滿才智。他擁有驚人的記憶力、強烈的幽默感,以及惡毒的辯舌。

——英國作家、文藝評論家威廉•毛姆

戈斯在字里行間中所表現(xiàn)出來的猶疑不決的態(tài)度是解讀《父與子》的關(guān)鍵所在,戈斯一方面想要揭示父子斗爭的真相和父親丑陋的面目,另一方面又試圖遵循適度得體的原則,有意淡化與維多利亞時代傳統(tǒng)價值觀念的沖突。這跟戈斯所處的年代有關(guān),考慮到這點,戈斯已經(jīng)在傳記文學(xué)中邁出了變革性的一步。

——英國詩人、學(xué)者彼得•艾比斯(Peter Abbs)

內(nèi)容豐富品相好:大家都來購買。

推薦好書,不錯哦

戈斯的作品中譯本《父與子》可是我見到的第一本,這個作家這部作品非常有名氣,在英美文學(xué)課上老師專門有一節(jié)介紹他,這部書被列為傳記文學(xué)的現(xiàn)代作品,是反父權(quán)的代表作。精裝制作的也非常精美。贊。

包裝的很好,書沒有損壞~

書的內(nèi)容很好,包裝也很好,一看就是正品,性價比很高,這么多年一直在當(dāng)當(dāng)買書,當(dāng)當(dāng)值得信賴

真是本不錯的書。。

坑

讀書是一種樂趣,讀好的書更是一種享受,當(dāng)當(dāng)?shù)膱D書品種不僅很全,而且還很正宗,尤其是性價比很高,比實體店便宜好多,實體店沒有的,當(dāng)當(dāng)上幾乎都能找到。當(dāng)當(dāng)?shù)奈锪饕卜浅5慕o力,物流師傅也很辛苦,而且做事很負(fù)責(zé)任,會一直支持當(dāng)當(dāng)。

非常很喜歡,

非常很喜歡,

好好讀書好好讀書好好讀書好好讀書好好讀書好好讀書

之前就看過王老師翻譯的圣壇之火,這本父與子期待了很久,快快看起來

整體感覺和包裝不錯,印刷和紙張都不錯,書還沒有看,以后再評價。內(nèi)封面很好,高雅。

前年的語文高考題中有戈斯拜訪惠特曼的文章,所以,讓今年高考的兒子先閱讀以下這部經(jīng)典。

經(jīng)典傳記,更透露父子關(guān)系和信仰的不同沖突和各自的成長歷程。

讀后,我也讓孩子的爸爸讀了,他也為他的一些做法開始改變。是一部很好的傳記,我看它也是一部很好的家長自我教育經(jīng)典。

聽朋友推薦買的,不愧為經(jīng)典。戈斯對我來說比較陌生,但他的這部作品對我們家長來說真的是很有指導(dǎo)意義的教育啟蒙書。

這部傳記作品文學(xué)性和藝術(shù)性水準(zhǔn)很高,譯筆優(yōu)美,從實用角度講,更是一部家教經(jīng)典,給父子關(guān)系方面提供了更多的多元思考。

這是我讀到的語言最唯美的作家傳記,戈斯以前我不熟悉,但以后可要關(guān)注他的作品了。

對于黑龍江教育出版社的書一直很喜歡,這本隨意翻了一下,翻譯是按中國人閱讀習(xí)慣翻譯的。內(nèi)容還沒全部看完,看完再評。一共是229頁。

對于黑龍江教育出版社的書一直很喜歡,這本隨意翻了一下,翻譯是按中國人閱讀習(xí)慣翻譯的。內(nèi)容還沒全部看完,看完再評。一共是229頁。

父子的信仰、感情和關(guān)系在不斷的彼此共同成長中得到碰撞、分離、扭轉(zhuǎn)。作家的文筆優(yōu)美、思想變化刻畫得讓人難忘。傳記文學(xué)中的經(jīng)典作品,我認(rèn)為。

這是我看到最為真實寫出父子關(guān)系和信仰沖突的經(jīng)典作品,翻譯得也很好。好書太多,讀一本是一本吧,雖然不熟悉作者,但后來查閱資料知道也是一位英國大文豪。

不愧為傳記中的小經(jīng)典,也是因為是文學(xué)家的傳記吧,構(gòu)思嚴(yán)謹(jǐn)不說,可讀性很強,我是一口氣讀到底的,因為翻譯得也好,所以,我覺得非常值得再讀的作品。

有勇氣對父權(quán)提出挑戰(zhàn)的,沒想到100年前有這樣的故事,就是當(dāng)今,這種精神也難能可貴。一部非常好的作品。

看過少凱先生翻譯的亞瑟·本森《圣壇之火》,即被感動。從這部《父與子》閱讀的前兩章,依然能感到除了原著的精彩內(nèi)容外,絕對也能感受到譯者的再創(chuàng)作功力,確實譯筆了得。極棒的作品。

確實經(jīng)典好書,我認(rèn)為這更是兩代人共同成長的經(jīng)典。很有啟發(fā),兩代人都是學(xué)有成就,但信仰或世俗的偏見始終貫穿其中,從上輩的裹挾到下輩的抗?fàn)帲己髞淼谋舜私邮埽m然歷程艱難,但還有溫情。翻譯得也非常好。精裝也很適合收藏,非常喜歡。

戈斯的作品中譯本《父與子》可是我見到的第一本,這個作家這部作品非常有名氣,在英美文學(xué)課上老師專門有一節(jié)介紹他,這部書被列為傳記文學(xué)的現(xiàn)代作品,是反父權(quán)的代表作。精裝制作的也非常精美。贊。

戈斯的這部《父與子》是現(xiàn)代派傳記的開山之作,讀英語語言學(xué)的時候,老師專門做過介紹,可惜那個時候沒有中文版,今天遇到中文版,果斷買下,讀了幾章,譯者的文筆也非常棒,柔順而且有文采。這套大師館的定位還是比較高和嚴(yán)謹(jǐn)。

父權(quán)社會下能這樣真實地寫出父與子的關(guān)系和沖突,勇氣可想而知。其次,這部經(jīng)典也是敘述兩代人的思想、靈魂的碰撞和成長。也是子輩走向人格獨立的破繭過程。作家的文筆也很優(yōu)美,翻譯功力強勁,漢語表達唯美,中文版也堪稱經(jīng)典再現(xiàn)。

兩代人的人生不同,信仰不同,父權(quán)的時代,能有作者的反叛精神而不失情感的彼此依戀,本書給出了最好的解答,是處理好父子關(guān)系的文學(xué)典范。