熊培云撰寫長序傾情推薦

茨威格的經典傳記作品

飽含深情觸摸歷史和生命中每一個皺紋,昨日的世界宛若星辰

出于絕望,我正在寫我一生的歷史。

知名學者熊培云撰寫長序傾情推薦

我們今天在驚恐的深淵之中,我也會一而再的抬頭仰望那些舊日的星辰。

我從未把我個人看得如此重要,以至醉心于非把自己的生平歷史向別人講述不可。只是因為在我鼓起勇氣開始寫這本以我為主角——或者確切地說以我為中心的書以前,所曾發生過的許許多多事,遠遠超過以往一代人所經歷過的事件、災難和考驗。

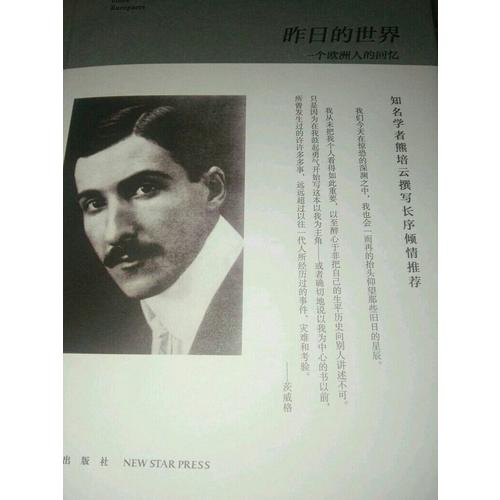

斯蒂芬 茨威格(1881—1942),奧地利著名小說家、傳記作家。擅長寫小說、人物傳記,也寫詩歌戲劇、散文特寫和翻譯作品。他被稱為“歷史上好的傳記作家”。

代表作有小說《一個陌生女人的來信》《滑鐵盧之戰》《危險的憐憫》等;回憶錄《昨日的世界》。他曾為巴爾扎克、托爾斯泰、尼采等許多名人作傳,有傳記《異端的權利》《麥哲倫航海記》《人類群星閃耀時》《斷頭王后》《精神世界的締造者》等。

如果我要為及時次世界大戰之前亦即我長大成人的那段時間作一個簡要的概括,那么我希望如此說:“這是一個祥和的黃金時代,是最確切不過了。”我們那個幾乎有千年歷史的奧地利君主國,好像它的一切會天長地久地延續下去,國家本身就是這種延續性的較高保障。國家賦予公民的權利,是由人民自由選舉出的議會以書面形式確認的,每項義務都有嚴格的限定。我們的貨幣,奧地利克朗是以閃閃發光的金幣形式流通的,因此它的價值不會改變。人人都知道,自己有多少錢或者掙多少錢,能干什么或者不準干什么,都有一定的規范、標準和法度。擁有財產的人,他可以算出每年有多少盈利,公務員和軍官從日歷中可以找出他哪一年定職和升職或退休。每戶人家都有自己確定的預算,知道一家人日常吃、住開銷多少,夏季旅行和社交應酬要花費多少錢,此外還要留下一小筆,以防生病和意外之需。有房子的人把房子看作留給下一代人好最安全的家園:農場、商店,代代相傳。就是襁褓中的嬰兒,也已經為他以后的生活在儲蓄罐或儲蓄所存下及時筆錢,這是為他的將來準備的一筆小小的“儲蓄金”。在這個遼闊的帝國里,所有的一切都緊緊依靠國家和那個至高無上的白發蒼蒼的皇帝。誰都知道(也這樣認為),一旦老皇帝死了,新皇繼位,舊的一切原封不動地繼續下去。誰也不相信會有戰爭,會有革命,會有顛覆政權的行動。看來一切暴力的激烈的行動在一個理性的時代是不可能產生的。

這種祥和的感覺是千百萬人夢寐以求的財富和共同的生活理想。祥和的社會使生活才具有價值,越來越多的階層,人民渴望從這份寶貴的財富中分享自己的那一份。最初只是那些有錢的人對這種優越社會感到歡欣鼓舞,以后逐漸擴展到平民百姓。這個世紀成了保險業的黃金時代。人們把房子保了火險和防盜險;為自己的耕地作了防雹和防災保險;作了意外事故和疾病的人身保險;為晚年買了終生養老金券;將一張保險單放在女兒搖籃上,作為將來的嫁妝費。,工人也組織起來了,為自己爭得應得的工資和疾病保險;傭人們自己儲蓄了養老保險金,他們預先存入一筆安葬保險費。只有那些對未來充滿信心無憂無慮的人,才能享受到眼前的美好生活。

當時人們認為,人們的生活能夠阻止厄運的侵入,這種感人的信念,是一種巨大的危險的自負,盡管他們對生活的態度謙虛又正派。在19世紀,對自由的理想主義深信不疑的人,認為自己找到了一條通向“最美好世界”的平坦大道。他們用鄙視的眼光看待以前充滿戰爭、饑饉和暴亂的年代,認為這是人類尚未成熟和不夠開化所致。而現在,所有的禍害和暴政似乎已經全部被消滅,這不過是近幾十年的事。人們對不可阻擋的持續“進步”的堅定信念,是那個時代的真正的信仰力量。人們對“進步”的信念超過《圣經》,他們的神圣信念看來正被日新月異的科學技術的奇跡雄辯地證明著。事實上,在這個和平世紀行將結束的時候,普遍的繁榮變得越來越明顯,越來越迅速,越來越豐富多彩。街道夜晚通明,已不再是昏暗燈光,而是耀眼的電燈,從主要街道到市郊的沿街店鋪燈火輝煌。用電話能與遠方的人對話。乘坐的車輛已不是馬車,速度也遠比馬車快得多。人們已實現了伊卡洛斯①的夢想,在空中遨游。舒適方便的設備從富豪之家進入到普通百姓家。已不需要從井里或河里提水,爐灶生火也簡便多了,人人講衛生,骯臟不再存在。人們進行體育鍛煉以來,自己的身材變得越來越漂亮,身體越來越強壯,越來越健康。畸形者、甲狀腺腫大者及殘疾者在街上越來越少見。所有這些奇跡都是科學這一“進步”的天使創造的。還有,社會也在不斷進步:每年都賦予個人新的權利,司法變得更加溫和與人道;甚至那個最棘手的問題,即廣大群眾的貧困問題似乎也不再難以解決。越來越廣泛的社會各階層的人有了選舉權,進而能夠合法地維護自己的利益。社會學家和教授們競相為無產階級生活得健康和更加幸福而出謀劃策——因此,如果不為本世紀所取得的成就感到光榮,不覺得每隔十年社會就向前邁一大步,那才怪呢。人們不相信還會有歐洲各民族之間的戰爭,認為這是野蠻的倒退,就像不相信世上還有鬼怪一樣。我們的父輩堅信寬容和友好是不可缺少的約束力。他們真誠地認為,各個國家及各個教派之間的界限和信仰的分歧,將會在人們的友善中逐漸化解,從而整個人類將享有最寶貴的財富:安寧與祥和。

被理想主義蒙蔽的那代人,抱著樂觀主義的幻想,以為人類的技術進步必然帶來人類道德的迅速提高,這同我們今天把“祥和”這個詞,早就幻想著把它從詞匯中抹掉一樣,是十分可笑的。我們這一代人在這個新世紀里已經學會了對集體殘暴行為的爆發不再感到驚奇,總有24小時將會出現更殘酷的暴行,所以我們對人類的道德教育持懷疑態度。我們不能不承認弗洛伊德①的正確,他把我們的文化、我們的文明看作薄薄的一層紙,隨時都會被邪惡力量沖破。我們這一代人必須逐漸習慣這個沒有立足點、沒有權利、沒有自由和沒有安全的世界。我們早已為了自己的生存摒棄了父輩們的堅強信念,他們認為人道主義會持續不斷地飛速提高。一場災難使我們的人性一下子倒退了近千年。在我們這些有深刻教訓的人看來,輕率的樂觀主義是十分陳腐的。盡管這只是一種幻想,但我們的父輩卻為之獻身,這比那些空洞的口號更有人性,更有內容。時至今日我內心深處仍無法擺脫這種幻想,雖然我對它已充分認清和失望。一個人童年時耳濡目染,那個時代氣息已溶入他的血液,是難以磨滅的。不管,不管每天在我耳邊鼓噪些什么,不管我及我的眾多同代人遭受過怎樣的侮辱和考驗,我還是不能否認青年時代的信仰:總有24小時會好起來,盡管它來之不易。今天,我們懷著心神不寧和破碎了的心情,像個半盲人似的在恐怖的深淵中四處摸索,我依然能從中看到曾照耀我童年的昔日星辰,用這種繼承下來的信念,認為這種倒退只是“前進”過程中的一個間歇,以此來安慰自己。

今天,巨大的風暴把世界擊得粉碎,我才明白了,祥和世界不過是夢幻中的宮殿。我的父母就是住在這個宮殿里,就像住在一幢石頭房子里一樣。從來沒有什么風暴或者是一陣強烈的穿堂風闖入他們溫暖的舒適的生活;當然他們具備防風雨的特殊手段:他們是有錢人,他們是逐漸發跡的,已經變成富豪。但在他們那個時代抵擋風雨全靠窗戶和墻壁。我覺得,他們的生活方式屬于所說的那種典型的“上流猶太資產階級”,這個階級對維也納的文化做出過重要的貢獻,而所得到的報答卻是被徹底毀滅。我在這里敘述我父母安閑自在和無聲無息的生活,其實講的并非個人的私事,因為在那個重視一切價值保障的世紀里,像我父母這樣的家庭在維也納有一萬或兩萬家之多。我父親的祖籍在摩拉維亞①。在那個方圓不大的鄉村住著猶太人族群。他們與當地的農民和小市民相處得非常融洽,所以他們沒有心理壓抑,也沒有東方加里西亞②猶太人隨時都出現的急躁。由于他們生活在農村,個個體魄健壯,走起路來邁著穩健、從容不迫的步伐,像農民穿越田野一般。他們早就從正統的教派分離出來,成為“進步”這個時代宗教的狂熱追隨者。政治上是自由主義的時期,他們選出了自己最尊敬的議員進入國會。當他們從自己的故鄉遷居到維也納以后,他們以驚人的速度使自己適應了較高的文化生活。他們的發跡是和時代的普遍繁榮有機地聯系在一起的。在這個轉變的過程中,我們的家庭是非常典型的。我的祖父曾經銷售過手工紡織品。上個世紀下半葉,奧地利的工業開始發展。從英國進口織布機和紡紗機,由于合理的機械化生產,使紡織品的價格大大低于手工業品的價格。猶太人具備天才的商業洞察力和縱觀全球的眼光,認識到率先在奧地利實行工業化生產的重要性。唯有工業化才能獲得厚利。他們以最少的資金最快的速度建立了一些臨時搭造的工廠,先是以水力作動力。這些工廠以后逐漸發展成控制整個奧地利和巴爾干半島的強大的波希米亞紡織工業中心。如果說,我的祖父是一個經營成品的中間貿易商的早期典型代表,那么我的父親已決定跨入一個新時代。他30歲時在波希米亞北部創辦了一個小型的織布作坊,經過多年的細心經營,它已逐漸發展成一家規模相當大的企業。

盡管當時的經濟發展十分誘人,可我父親依然采取那種小心謹慎的擴展方式,這是那個時代的觀念。再說,這也非常符合我父親那種克制而不貪婪的性格。他堅持那個時代的信條:“穩妥及時”。他覺得依靠自己的資本“扎扎實實”——那個時代最喜歡說這個詞——辦起來的企業,比利用銀行貸款或實物抵押建成的企業更偉大。在他一生之中,從未簽發過一張債券,也從未簽發過一張期票。他立戶的銀行,毫無疑問是最的信貸銀行:羅斯柴爾德銀行,該銀行始終處在貸方的地位,這是他一生中的驕傲。他從來就討厭投機生意,哪怕有一點冒險他也不干。他一生從來沒有參與過一筆生疏的交易。當他漸漸有錢和越來越有錢時,他從不把這些歸功于大膽的投機,也不歸功于他眼光的長遠,而是歸功于自己處的那個時代最普遍的小心謹慎的做法:始終只用收入的極小部分作為日常開銷,把逐年遞增的巨額收入投入經營,擴大再生產。我父親像他同輩中的大多數人一樣,如果看到一個人把收入的一半毫無顧忌地花光,而不顧那個時代常說的一句話——“為將來想一想”——這樣的人肯定被看作是一個靠不住的敗家子。其實,對一個有錢人來說,這種變利為本不斷積累使自己富起來的方法,在經濟騰飛的時代僅僅是一種保守的生財之道,因為當時國家還沒有想到從巨額收益中多征收百分之幾的稅。再者,國家的有價證券和工業股票在當時也能帶來很高的利息。不論怎么說,這種保守的生財之道也是值得稱贊的。當時,通貨膨脹時代還沒有到來,克勤克儉的人家容易遭偷盜,規矩正派的人會遇到詐騙。可是,恰恰是最有耐心的人和不搞投機的人得利最多。我的父親由于順應了他那個時代的一般規律,在他50歲時,縱然用國際的標準來衡量,也稱得上是一位巨富了。但是,我們家庭生活的開銷,與財產驟增相比,依然是十分節儉的。我們只是逐漸買點方便生活用品;我們從一幢較小的住宅搬到一所較大的寓所;在春天,到了下午才租一輛出租馬車。我們外出旅行坐的是二等臥鋪車廂,我父親50歲時才享受了一次豪華生活:同母親乘車去尼斯①度過冬天的一個月。總之,我們家持家的基本原則始終不變:克勤克儉,絕不揮霍,絕不挪用款項。我父親成為百萬富翁以來,從未吸過一支進口雪茄,只抽普通國產的特拉布克牌雪茄,就像弗朗茨 約瑟夫皇帝②只抽廉價的弗吉尼亞③雪茄一樣。他玩牌時,只下很少的賭注。他堅定不移地堅持他的克制作風,堅持過一種舒適又不惹人注意的平靜生活。雖然他比大多數同行體面得多,有教養得多——他鋼琴彈得出色,書法清秀,會講法語和英語——卻堅決拒絕任何榮譽和榮譽職位。他一生中從未追逐或接受任何地位和頭銜,而像他這樣的大工業家理應獲得頭銜和地位。他從未向別人求過什么,所以他從未向別人說過“請求您”或“多多感謝”之類的話。他覺得這種隱藏在內心的自豪感,比顯露出來更加重要。

的確,每個人的一生總會出現一段和父親的本性相同的時期。我父親不聲不響又不愿拋頭露面的生活個性,現在開始影響我,一年比一年明顯。在職業上,我同父親迥然不同,我的職業不能不宣揚自己的名字,不能不拋頭露面。我同父親一樣,內心的自豪促使我拒絕任何形式上的榮譽。我從未接受過一枚勛章、一個頭銜或任何一個學會會長職位;我從未擔當過研究院的院士、理事或一個評獎委員會的委員;甚至我覺得,坐在豐盛的宴會桌旁是折磨自己,一想到要同人攀談或向別人祝酒,還沒等說出一句話,我的嘴唇就先感到干了。我知道,在世界上延滯和拘束是多么不合乎時宜,只有耍手段或者逃脫現實才能保全自己,正如歌德老人的名言:“勛章和頭銜可免于在窘境中遭沖擊”。但是,父親遺傳給我的那種內心的自豪,我無法抗拒,這也許是我的的財富,我之所以今天內心里還感到自由,應當歸功于父親留給我的寶貴遺產。

我的母親,婚前的姓叫布雷陶爾,是另一種出身,出生在一個國際性的大家族。她出生在意大利南部的安科納,所以意大利語和德語她從小就會說。每當她想同我的外祖母或者同她的姐妹說些不讓傭人知道的話時,就說意大利語。我從孩提時就十分熟悉意大利式燴飯和當時還十分稀罕的洋薊,還有許多其他的南方菜。所以,我以后到意大利去,就有一種賓至如歸的感覺。不過,我母親一家并非意大利人,而是有意成為國際性的大家族;布雷陶爾家族最早開銀行——他們以猶太大銀行世家①為榜樣,但是規模小得多——他們很早就從瑞士邊境上一個叫霍海內姆斯的小地方,分散到世界各地,一部分遷到圣加倫,另一部分遷到維也納和巴黎,我外祖父到了意大利,我的一位舅舅到了紐約。這種國際性的聯系使這個家族更加體面,視野更加開闊,從而帶來了整個家族的自豪感。在這個家族里,不再有小商人、掮客等,而是銀行家、經理、教授、律師和醫生。每人都會說幾國話。如今我還清楚地記得,在巴黎姨媽家的餐桌上,我看到他們從一種語言輕松自如地過渡到另一種語言。這是一個謹慎“自重”的家族,每逢一個窮親戚家的姑娘要出嫁,這個家族就籌措給她一份可觀的嫁妝,目的僅僅是防止姑娘“低就”成婚。我父親是一個大工業家,雖然備受尊敬,但是我母親從不允許我父親的親戚和她的親戚相提并論,盡管他們倆的結合極其美滿幸福。這種出身“名貴”的自豪,在所有姓布雷陶爾的人身上根深蒂固。若干年以后,他們中間的一員對我表示特殊的好感,并懷著優越感對我說:“你才是真正的布雷陶爾的后代呢!”他這句確認的話似乎是想說:“你投胎投得準。”

還有一類貴族,一些依靠自己的力量發跡的猶太家族就是這一類。我和我的兄弟從童年起,對他們的作為一會兒感到有趣,一會兒感到討厭。我們老聽他們說,這些人是“高雅”的人,那些人是“粗魯”的人;對每個朋友都要審查一番,看他是否出身“上流”,甚至對他的家庭成員和親戚的出身以及經濟狀況都要詳細調查。一直以來把人分成等級的議論成了家庭及社交中的主要話題,當時我們看到這個覺得極其可笑,認為是故作高雅的表現,因為猶太家族之間出現的貧富差別,不過是近50年或近100年的事,猶太家族都是在那個時候先后從一個猶太集中區遷移出來的。一直到了很久以后我才明白,“上流”家庭的概念在我們男孩看來,是假貴族的一種裝模作樣的鬧劇造出來的,體現了猶太人的精神實質上最秘密、最核心的那一部分。通常認為發財致富是猶太人基本的、典型的生活目的。沒有比這個看法更錯誤的了。發財致富對猶太人來說只不過是階梯,是達到目的的一種手段,不是他們的核心目標。猶太人真正的愿望,他們的潛在理想,是提高自己的才智,使自己進入更高的文化階層。精神高于物質,他們認為這是至理名言,這反映了整個猶太氏族——其中包括正統的猶太人——的優點和弱點。比喻說,一個虔誠的信徒,一個研究《圣經》的學者,他們的身份在猶太人看來,要比一個富翁高一千倍,就是最有錢的富豪寧愿把自己的女兒嫁給一個窮得像乞丐似的有知識的人為妻,也不嫁給一個有錢的商人。對知識的敬重,在猶太各階層中都是一樣的。就連扛著背包、冒著雨淋、頂著日曬又拖著雙腿沿街叫賣的小販,也愿意付出較大的犧牲讓兒子去上大學。如果家庭成員中有一人算得上有知識的,又當了教授、學者或音樂家,那么。他就把這種榮譽和頭銜歸功于全家,好像是他通過自己的成就使全家都貴族化了。不言而喻,在猶太人中間,他們竭力防止自己成為一個道德不、令人討厭、小里小氣、把一切都看作交易、只會做生意而無知識的人,而努力爭取躋身于較純潔的、不計較金錢的知識者范圍中。說得直率一點,好像要把自己和整個猶太民族從金錢的災禍中解救出來似的。因此,一個猶太家族往往經過兩代最多三代以后,追求財富的勁頭就枯竭了。而恰恰在家族鼎盛時期便出現了不愿接受父輩的銀行、工廠及規模巨大生意興隆的商號的子孫。例如,羅 羅斯柴爾德勛爵①成了鳥類學家,華伯②成了藝術史家,卡西德爾③成了哲學家,賽松④成了詩人,這都不是個別現象。想擺脫那種只知道冷酷地賺錢的猶太人小天地,成了他們不外露的共同愿望。通過進入知識界,從而使自己擺脫純粹猶太人的狹隘氣質,獲得普遍的人性。換言之,一個“名門”世家的涵義遠遠高于這個稱呼所帶來的社會地位。因為一個猶太“名門”家族不僅適應一種文化,而且多半要兼容其他文化,以便使自己擺脫或開始擺脫猶太集團留給他們的一切缺陷、狹隘和小氣。后來由于猶太族中從事知識分子職業的人猛增,在猶太人中占很大比重,這種進入知識界的現象,也像從前重視物質利益一樣,也給猶太民族帶來了災難。這種永遠自相矛盾的現象,大概是猶太人命中注定的吧。

在歐洲,幾乎沒有一座城市像維也納那樣熱衷于追求文化。正因為奧地利君主國數百年以來既無政治野心又無軍事行動,穩定帶來了繁榮,繁榮必然引起對藝術的最強烈的追求,這就是奧地利民族的自豪感。在古老的哈布斯堡王朝統治歐洲那段時間里,那些最重要的最有價值的地區,像德意志、意大利、弗蘭德①、瓦龍②都已衰落,唯有維也納閃耀著古老的光輝,它是王朝的寶都,是千年傳統的保護神,羅馬人為這座城市建造了及時座石頭城墻,對防御野蠻人、保護拉丁文化起了很大作用。一千年以后,奧斯曼人③西侵,摧毀了這座城墻。尼伯龍根人④也到過這里。這里出現了七位不朽的音樂大師——格魯克⑤、海頓、莫扎特、貝多芬、舒伯特、勃拉姆斯、約翰 施特勞斯,他們在這里生活過,從這里向全世界發出耀眼的光芒。歐洲的各種文化潮流都聚集在這里:在宮廷里、在貴族中、在民間,奧地利德語的文化傳統同斯拉夫的、匈牙利的、西班牙的、意大利的、法蘭西和弗蘭德的文化有著血肉的聯系。這座音樂之都的真正天才表現在能把一切擁有巨大差異的文化熔為一爐,成為一種新的獨特的奧地利文化、維也納文化。這座城市具有博采眾長的欲望,對那些特殊的事物特別敏感,它吸引各種類型的人才到自己身邊,逐漸使他們融洽相處。在這種融洽的氣氛中生活,使人倍感溫暖。這個城市的每個市民在不知不覺中被培養成超民族主義者、世界主義者和世界公民。

這種兼收并蓄的藝術,猶如音樂上的柔和的過渡板,你從該城市各類建筑物的外貌中就可以看出這一點。經過數百年緩慢發展,從內向外有計劃地擴展后,現在已是擁有兩百萬人口的城市。對于城內居民的一切消費和各方面的需要,供給早已配套成龍。維也納之大還沒有大到像倫敦、紐約那樣脫離大自然的地步。維也納邊緣的排排房屋,倒映在多瑙河的微波上,有的面向遼闊的平原,有的散落在花園和田野之中,有的分布在樹木蔥郁的阿爾卑斯山余脈盡端的緩緩山岡上。人們幾乎覺察不到哪里是自然景色,哪里是城市,自然景色和城市建筑和諧地融為一體。從市郊走進市區,你會看到城市的發展軌跡,像樹干的年輪那樣層次分明。在古老的要塞圍墻的舊址上,現在是一條環形大道,大道上的華麗樓閣環抱著城市最中央、最珍貴的核心,這便是朝廷和貴族的古老宮殿,它們在訴說著過去的沉重歷史。貝多芬曾在這里的利希諾夫斯基侯爵府上演奏過,海頓曾在這里的埃斯特哈齊侯爵府上做過客,當時,海頓的《創世紀》在那所古老的大學①首場演出。維也納最著名的胡浮堡宮曾住過幾代皇帝,拿破侖住過香布倫宮②。基普教各團的諸侯們聯合起來,在斯特凡大教堂③里下跪,為歐洲從土耳其人的手中解救出來而祈禱謝恩。在那所大學的校園里,有無數科學名人在任教。在這些宮殿之間,一些新派建筑高傲地屹立著,燈火輝煌的商店和光彩奪目的林蔭大道組成一幅壯美的圖畫。舊的建筑物并不抱怨新的建筑物,就像敲下來的石頭并不抱怨巋然不動的大自然一樣。生活在這個城市里是絕妙無比的,它好客地接納任何外國人,愿意為他們奉獻一切。這里的氣氛是那么輕松愉快,就像巴黎一樣到處充滿快樂,加之在這里還能享受到大自然的氣息。所以誰都知道,維也納是一座享樂者的城市。但是,所謂的文化難道不是用藝術和愛情編織的精品給粗魯的物質生活蒙上一層最美好、最溫情和最清純的色彩嗎?享受美食,喝一瓶上等葡萄酒或一瓶微苦的鮮啤酒,品嘗精美的甜食和大蛋糕,在這座城市里算是一般享受。從事音樂演奏、跳舞、演戲、社交活動、講究儀表風度,才是這里的一種特殊藝術。不論是個人生活還是社會生活,頭等重要的事不是軍事,不是政治,不是商業,而是文化生活。一個普通的維也納市民,每天早上讀報時,及時眼看的不是國會的辯論或世界上發生的大事,而是皇家劇院上演的節目,這家劇院在公眾生活中的地位,是其他城市幾乎不能比擬的。因為皇家劇院亦稱城堡劇院④,對維也納人和奧地利人來說不僅僅是一座演員在上面演戲的舞臺,而是反映大世界的一方小天地,從它那五光十色的折射光中可以看到社會本身,它是真正的的具有高尚情趣的“宮廷侍臣”。觀眾從皇家演員身上可以看到一個人應該怎樣穿戴,走進房間的姿態,怎樣談吐,一個情操高尚的人該說哪些、不該說哪些言詞。舞臺不僅是娛樂的場所,而且是一本教人正確發聲,學習優雅風度的有聲有色的教科書。那些不太光顧皇家劇院的人,也好像頭上有了神圣光圈似的散發出令人敬重的光輝。總理、大臣和富豪巨頭在維也納的大街上四處行走,行人不會回頭仰望;可是一位皇家男演員或一位歌劇女演員在街上走,所有的女售貨員和馬車夫都認識他們。當時我們這些男孩子看到一個演員(照片和簽名我們都收集)走在我們身邊,我們就會洋洋得意地同他說個沒完。這種近乎宗教式的個人崇拜不僅是青年學生,連周圍的群眾都被影響了。索嫩塔爾①的理發師,約瑟夫 凱恩茨②的馬車夫,都是觀眾暗暗羨慕的體面人物。年輕的公子哥兒以能與演員穿同款的衣服為榮。一位著名演員的生日聚會或葬禮能壓倒一切政治大事。自己的作品能在皇家劇院上演,這是維也納作家夢寐以求的事,因為這意味著他從此一生高貴,享受一系列榮譽:他一生不用再買戲票,他會收到參加一切首演的請柬;也有可能成為某個皇室成員的賓客。我還記得我親身受到過一次隆重的接待。24小時上午,皇家劇院的經理請我到他的辦公室,他先講了一番賀詞之后,鄭重地向我說,我的劇本皇家劇院已經接受。我當晚回家時,在自己的房間里看見他留給我的名片,他正式回訪了我——一個26歲的年輕人。我本人,作為皇家劇院的作者,一舉成了一位“上流人物”,劇院經理對待我像對待皇家學院院長那樣。皇家劇院里發生的每一件事,好像都和大家有關,甚至同一個與劇院毫不相干的人也有關系。我想起在我還很年輕的時候,有24小時,我家的廚娘飽含眼淚跌跌撞撞地沖進房間,向我們說,她剛聽人說,夏洛蒂 沃爾特(皇家劇院最著名的女演員)死了。目不識丁的廚娘這么悲傷使我們都深感意外,因為她從來沒去過那高貴的皇家劇院,在舞臺上或日常生活中她也從來沒見到過她。但是在維也納,一位全國有名的女演員是屬于大家的,屬于全城的集體財富,所以她的死牽動了一個毫不相干的廚娘的心。任何一位受人愛戴的歌唱家或藝術家去世,頓時就變成全國哀悼。當曾經首次上演過莫扎特《費加羅的婚禮》的“老”城堡劇院被拆毀的時候,維也納整個社交界像參加葬禮似的,神情嚴肅而又激動地聚集在劇院大廳里,前幕剛落下,人們就沖到舞臺上,為的是至少能撿到一塊地板的碎片——他們知道藝術家曾在這塊地板上演出過——帶回家去,當作珍貴的紀念品。幾十年以后,我還看到這些木片被裝在精致的小匣里,竟有數十戶人家這樣做,就像教堂里收藏神圣的十字架碎片一樣。當那座伯森多爾夫音樂廳被拆除時,我家的舉動也不見得理智。這座小型音樂廳是專供演奏室內音樂用的,是一座平平常常毫無藝術價值的建筑物,原本是利希滕斯坦爵士的一所早期的騎馬術學校。為適應演奏音樂的需要,進行了改建,四壁鑲上了木板,雖然它并不華麗,卻像一把古老的小提琴一樣很有價值,是音樂愛好者的一塊圣地,因為肖邦、勃拉姆斯、李斯特、魯賓斯坦①在這里演出過,許多著名的四重奏在這里首場演出。而現在它卻要為一座新建筑物讓路,我們這些在這里曾經度過了美好時光的人怎么也想不通。我在這里度過了難忘的幾個小時。這次,紅玫瑰四重奏小組在這里演奏了貝多芬

“The World of Yesterday” might be summed up as a parallel to the famous dictum by Talleyrand that no one who had not known the world before the French Revolution could really know the true sweetness of life.

茨威格偉大的作家

精美。值得收藏。。。

精美。值得收藏。。。

作為傳記性質的書,對了解茨威格是很不錯的渠道

大師之作,新星版,值得擁有

今天收到書,剛才打開,但愿書質量過關,內容可讀性強

今天收到書,剛才打開,但愿書質量過關,內容可讀性強

書完好無損。非常滿意的一次購物。

新星出版社的精裝本,喜歡

非常好,很滿意,促銷活動很優惠,書的質量也很好,封皮是硬的

每一本書都有它的引人入勝之處,只要你喜歡。

每一本書都有它的引人入勝之處,只要你喜歡。

買給娃兒看

書還沒看 但是外觀看起來非常的nice 很大氣