及時(shí)部分開(kāi)端

本書(shū)及時(shí)部分描述了多種開(kāi)端:及時(shí)個(gè)定義、研究設(shè)計(jì)和理論,這些逐漸變成了人類(lèi)發(fā)展的科學(xué);人的生命開(kāi)端,從兩個(gè)細(xì)胞變成一個(gè)合子,變成了一個(gè)嬰兒(當(dāng)然,有時(shí)會(huì)變成幾個(gè)嬰兒)。

具體來(lái)說(shuō),及時(shí)章概述了人的發(fā)展研究要研究什么、為什么要去研究、怎樣進(jìn)行研究,并介紹了一些主要的研究方法和策略。第二章回顧了幾種發(fā)展理論,既有經(jīng)典理論,也有新理論。第三章介紹了基因與周?chē)瘜W(xué)物質(zhì)的相互作用,它們影響著身體的一切特征,從腳趾甲的薄厚到腦電波的波動(dòng)快慢。第四章描述了生命的早期發(fā)育,從單個(gè)細(xì)胞的分裂到出生那一刻。

我們就要開(kāi)始探究?jī)和陌l(fā)展了,在這四章里,你將看到學(xué)科和理論的多樣性,以及人們?cè)鯓咏o新生命的降生創(chuàng)造條件。

概論

概論

你將學(xué)到什么?

1. 什么讓對(duì)兒童(差異巨大且難以預(yù)料)的研究成為了一門(mén)科學(xué)?

2. 文化怎樣改變了兒童發(fā)展的方式?

3. 為什么說(shuō)發(fā)展是動(dòng)態(tài)的,而不是靜態(tài)的?

4. 為什么拿不同年齡的人進(jìn)行比較并不是理解人如何隨著年齡增長(zhǎng)而發(fā)生變化的好方法?

5. 以科學(xué)方法研究?jī)和遣坏赖碌膯幔?/p>

2010年12月26日,一場(chǎng)暴風(fēng)雪襲擊了美國(guó)的大西洋中部各州。你的及時(shí)反應(yīng)可能是認(rèn)為這只是一種與人的發(fā)展無(wú)關(guān)的自然力。但很快,你就會(huì)發(fā)現(xiàn),年齡不同、經(jīng)歷不同、來(lái)自不同的家庭和社會(huì)環(huán)境的人會(huì)對(duì)這場(chǎng)暴風(fēng)雪做出截然不同的反應(yīng)。

工作場(chǎng)所關(guān)閉了,五金店賣(mài)出大量鐵鍬,手套丟失在冰雪中,掃雪車(chē)卡在雪中動(dòng)彈不得,轎車(chē)和公交車(chē)在街上拋錨,政治領(lǐng)袖的支持率飆升或暴跌。紐瓦克市市長(zhǎng)(科里 布克爾,41歲,未婚)在推特[1]上對(duì)選民做出回應(yīng)。他給一位困在雪中的市民帶去了紙尿褲,批評(píng)了一個(gè)罵人者,羞辱了一個(gè)讓母親和妻子出去掃雪、自己卻待在家里發(fā)推文的人。而新澤西州的州長(zhǎng)(克里斯 克里斯蒂,48歲,已婚,4個(gè)孩子的父親)卻飛到佛羅里達(dá),因?yàn)樗饝?yīng)要帶全家去迪士尼樂(lè)園。他回復(fù)一個(gè)記者說(shuō),如果他妻子去了,而他沒(méi)去,他的婚姻就要亮紅燈。在河那邊,紐約市市長(zhǎng)(麥克爾 布隆伯格,68歲,離婚)未發(fā)出大雪緊急警報(bào),導(dǎo)致多條街道幾天不通車(chē)。布克爾受到稱贊,推特上跟帖上百萬(wàn);克里斯蒂受到了抨擊,但也有人為他辯解;布隆伯格受到的全是批評(píng),他的副市長(zhǎng)因此辭職。

與此同時(shí),不同年齡的孩子們卻欣喜若狂。我那正學(xué)走路的孫子急切地戴上手套,穿上靴子,來(lái)到哈德遜河公園玩。我不禁想起自己的童年,于是把孫子放在潔白的雪地上,為他做了個(gè)雪地小天使,還堆了個(gè)小雪人。但是他不在乎什么天使之翼或雪人;只顧著把雪團(tuán)扔進(jìn)河里。

一位父親在附近堆了個(gè)大雪人,用松針當(dāng)頭發(fā),用雪雕出鼻子。他那6歲的兒子對(duì)此也不關(guān)心,雪人剛堆起來(lái),他就過(guò)來(lái)打算把雪人推倒。他爸爸希望保存自己的作品,說(shuō)要“讓別人欣賞”;兒子爭(zhēng)辯道:“要是一個(gè)惡霸過(guò)來(lái)就會(huì)把它打倒。”此時(shí),發(fā)展心理學(xué)來(lái)救援了:我正好剛讀過(guò)中國(guó)人是怎樣教育孩子的——表?yè)P(yáng)要在行為之前,而不是之后。

“你不是個(gè)小惡霸,而是個(gè)好孩子!”我跟他說(shuō)。

后來(lái),這個(gè)雪人在原地矗立了5天,直到化掉。

發(fā)展就像天氣。出生、成長(zhǎng)、死亡,人人如此,而個(gè)人會(huì)對(duì)此做出反應(yīng)。本章將描述發(fā)展的共性和特性,首先介紹科學(xué)規(guī)律和普遍適用的定義,之后會(huì)介紹具體的研究方法和應(yīng)用。

一、理解發(fā)展的機(jī)制與原因

人類(lèi)發(fā)展科學(xué)試圖理解人們——各種類(lèi)型、來(lái)自世界各地、各種年齡的人——是怎樣隨著年齡而發(fā)生變化的,以及為什么會(huì)發(fā)生這些變化。這個(gè)定義中有三個(gè)要點(diǎn):科學(xué)、人和變化。

人類(lèi)發(fā)展科學(xué) (science of human development):探索不同年齡、來(lái)自不同環(huán)境的人怎樣隨著時(shí)間而變化或保持不變,以及原因是什么。

發(fā)展研究是一門(mén)科學(xué)。它和其他學(xué)科一樣,依賴于理論、數(shù)據(jù)、分析、批判性思考以及完整的方法論。發(fā)展學(xué)家提出問(wèn)題,做出回答,查明個(gè)中機(jī)制和原因——即探索發(fā)展過(guò)程以及這些過(guò)程的原因。為了尋找答案,科學(xué)家要收集在研究中掌握的證據(jù)(例如,化學(xué)元素和光線),在本學(xué)科中,證據(jù)則是兒童行為。多學(xué)科性是人類(lèi)發(fā)展科學(xué)的特點(diǎn)之一;就是說(shuō),來(lái)自許多學(xué)科(如生物學(xué)、心理學(xué)、社會(huì)學(xué)、人類(lèi)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、歷史學(xué)等)的科學(xué)家都會(huì)為我們對(duì)人類(lèi)發(fā)展的理解做出貢獻(xiàn)。

研究人尤其需要科學(xué),因?yàn)樯钜蕾囉诳茖W(xué)的回答。在一些問(wèn)題上,人們的意見(jiàn)往往截然不同,如孕婦應(yīng)該吃什么,應(yīng)不應(yīng)該讓嬰兒哭,應(yīng)該怎樣懲罰孩子,教師該不該給學(xué)生講性知識(shí)。在這些問(wèn)題上的主張通常依據(jù)情感、文化和教育,而不一定是根據(jù)科學(xué)證據(jù)。科學(xué)工作者就是要把主張變?yōu)檎胬恚阎饔^的東西變?yōu)榭陀^的東西,把愿望變?yōu)榻Y(jié)果。

科學(xué)探索獲得的知識(shí)會(huì)指導(dǎo)實(shí)際應(yīng)用。早期研究?jī)和膶<覀冮_(kāi)辦了學(xué)校,給父母提出建議,創(chuàng)建了社區(qū)中心,用法律的武器來(lái)反對(duì)虐待兒童。科學(xué)家劃分出基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究,認(rèn)為不管基礎(chǔ)研究的結(jié)果是否能在不遠(yuǎn)的將來(lái)得到應(yīng)用,其本身都是有價(jià)值的。但多數(shù)發(fā)展學(xué)家都渴望用科學(xué)來(lái)解決現(xiàn)實(shí)生活中的問(wèn)題。一位學(xué)者指出:

40多年來(lái),兒童早期發(fā)展科學(xué)取得了巨大進(jìn)步,在21世紀(jì)的及時(shí)個(gè)10年即將結(jié)束之際,政策制訂者面對(duì)的挑戰(zhàn)很明確,是時(shí)候利用新的科學(xué)知識(shí)來(lái)構(gòu)建新的干預(yù)策略了。

Shonkoff, 2010, p. 361

但是,事實(shí)可能被扭曲,應(yīng)用所依據(jù)的可能還是假設(shè)而不是確鑿的數(shù)據(jù)。由于發(fā)展研究是一門(mén)科學(xué),因此它基于客觀證據(jù),例如,腦活動(dòng)的神經(jīng)科學(xué)機(jī)制、關(guān)于家庭結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)、學(xué)習(xí)的特性等。同時(shí),因?yàn)樗疾斓氖侨说纳c成長(zhǎng),也難免帶有主觀性,從而帶來(lái)偏差。客觀與主觀、事實(shí)與可能性、普遍性與特例間的相互作用,給發(fā)展科學(xué)帶來(lái)了挑戰(zhàn)、質(zhì)疑甚至是變革。

(一)科學(xué)方法

為了避免接納未經(jīng)檢驗(yàn)的觀點(diǎn)和個(gè)人偏見(jiàn)的加深,研究者提出科學(xué)方法的五個(gè)步驟:

科學(xué)方法 (scientific method):用實(shí)證研究和以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的結(jié)論來(lái)回答問(wèn)題的方式。

■及時(shí)步:從好奇開(kāi)始。以理論為基礎(chǔ)(將在第二章闡述),進(jìn)行預(yù)研究或個(gè)人觀察,并提出問(wèn)題。

理論 (theory):一整套思想觀點(diǎn)。

■第二步:提出假設(shè)。用假設(shè)來(lái)反映問(wèn)題,假設(shè)是可被檢驗(yàn)的特定的預(yù)測(cè)。

假設(shè) (hypothesis):一個(gè)可被檢驗(yàn)的特定預(yù)測(cè)。

■第三步:檢驗(yàn)假設(shè)。設(shè)計(jì)并完成研究,以收集實(shí)證性(可觀察、可證實(shí)的)證據(jù)(數(shù)據(jù))。

實(shí)證性 (empirical):以觀察、體驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)為基礎(chǔ),而不是以理論為基礎(chǔ)的研究。

■第四步:提出結(jié)論。用證據(jù)來(lái)支持或拒絕假設(shè)。

■第五步:報(bào)告結(jié)果。分析數(shù)據(jù)、結(jié)論及其他可能的解釋。

1. 可證實(shí)性

發(fā)展學(xué)家最初受好奇心驅(qū)使,然后會(huì)去尋找事實(shí),在謹(jǐn)慎考察之后得出結(jié)論。重復(fù)——在不同的參與者身上用相同的研究程序和方法重復(fù)研究——往往是第六步。人人都想了解關(guān)于自己的更多情況;正因?yàn)槿绱耍瑢?duì)人的生活的研究才充滿魅力。但是我們需要的答案是超越個(gè)人的有效的答案,這些答案也不一定與我們的預(yù)感和假設(shè)相一致。進(jìn)行重復(fù)研究,不論是地復(fù)刻還是略作修改,就是要達(dá)到這個(gè)目的。

重復(fù) (replication):對(duì)不同的參與者(如不同年齡的、來(lái)自不同的社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位或文化背景的人們)重復(fù)進(jìn)行研究。

科學(xué)家要研究其他科學(xué)家在考察同樣問(wèn)題時(shí)的研究程序以及所報(bào)告的結(jié)果。他們閱讀出版物、參加會(huì)議、用電子郵件進(jìn)行交流,有時(shí)還要從一個(gè)國(guó)家跑到另一個(gè)國(guó)家做合作研究。研究的結(jié)論被修改、完善和重復(fù)驗(yàn)證。當(dāng)問(wèn)題涉及兒童發(fā)展時(shí),其他人尤其要對(duì)研究結(jié)果加以分析和應(yīng)用。

2. 嬰兒猝死綜合征——一個(gè)例子

本書(shū)討論的每個(gè)問(wèn)題都基于以科學(xué)方法進(jìn)行的研究。在這里,我會(huì)以嬰兒猝死綜合征為例說(shuō)明這一過(guò)程。到20世紀(jì)90年代中期,每年都有成千上萬(wàn)的嬰兒死于嬰兒猝死綜合征,它在北美被稱為猝死(crib death),在英國(guó)被稱為搖籃死 (cot death)。睡覺(jué)前,嬌小的嬰兒還沖養(yǎng)育者笑了,還在不停地?fù)]舞著雙臂,他們小小的手指頭還抓不住東西,睡覺(jué)時(shí)一切還好好的,但他們?cè)僖矝](méi)醒過(guò)來(lái)。當(dāng)父母為孩子的不幸而痛苦不堪時(shí),科學(xué)工作者會(huì)問(wèn),這是為什么(及時(shí)步),并檢驗(yàn)假設(shè)(貓?被子?天然蜂蜜?謀殺?變質(zhì)的牛奶?),但均無(wú)結(jié)果——嬰兒猝死是一種神秘現(xiàn)象。

嬰兒猝死綜合征 (sudden infant death syndrome, SIDS):本來(lái)健康的2~6個(gè)月大的嬰兒在睡眠時(shí)毫無(wú)前兆地突然停止呼吸并死亡。

一位名叫蘇珊 比爾(Susan Beal)的學(xué)者多年來(lái)在南澳大利亞研究嬰兒猝死綜合征,探索在各種情況下可能增加危險(xiǎn)的因素。有些因素看起來(lái)與之毫無(wú)關(guān)聯(lián)(如出生順序),有些因素可能增加了嬰兒猝死的風(fēng)險(xiǎn)(如母親吸煙和蓋了羊皮毯子)。比爾取得了一個(gè)突破,她發(fā)現(xiàn)了一個(gè)族群變量:華裔澳大利亞人的嬰兒猝死的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于歐裔澳大利亞人的嬰兒。這是遺傳的原因嗎?很多專家認(rèn)為是。但是比爾經(jīng)過(guò)科學(xué)觀察發(fā)現(xiàn),華裔嬰兒是仰著睡覺(jué)的,而歐美的習(xí)俗是趴著睡。她提出了一個(gè)新的假設(shè)(第二步):猝死與睡姿有關(guān)。

為了檢驗(yàn)這一假設(shè)(第三步),比爾說(shuō)服一批非華裔父母,讓她們的新生兒仰著睡覺(jué)。這些新生兒幾乎無(wú)人猝死。根據(jù)她用了數(shù)年時(shí)間收集的數(shù)據(jù),比爾得出了一個(gè)語(yǔ)驚四座的結(jié)論(第四步):仰著睡能防止嬰兒猝死,并且發(fā)表了她的報(bào)告(Beal, 1988)(第五步)。這引起了一些荷蘭醫(yī)生的注意:在荷蘭,兒科醫(yī)生一直告訴父母該讓嬰兒趴著睡。于是兩位荷蘭學(xué)者 (Engelberts & de Jonge, 1990) 向數(shù)千名父母建議,讓孩子仰著睡。一年之內(nèi),荷蘭的嬰兒猝死事件就減少了40%——一個(gè)絕佳的重復(fù)研究(第六步)。

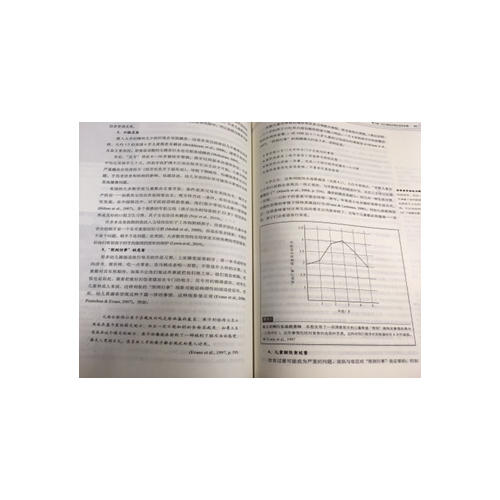

重復(fù)研究與應(yīng)用的結(jié)果被傳播開(kāi)來(lái)。1994年,“仰著睡”運(yùn)動(dòng)戲劇性地大幅降低了許多國(guó)家嬰兒的猝死率 (Kinney & Thach, 2009; Mitchell, 2009)。在美國(guó),1984年有5245個(gè)嬰兒死于嬰兒猝死綜合征;在1996年,這個(gè)數(shù)字降為3050;在過(guò)去10年,這一數(shù)字繼續(xù)下降,每年因此死亡的嬰兒大約為2000個(gè)(見(jiàn)圖1.1)。這一結(jié)果說(shuō)明,僅在美國(guó),當(dāng)今在世上的兒童和青少年若生于1990年以前,大約有40 000人會(huì)早早夭折。這一場(chǎng)運(yùn)動(dòng)非常成功,就連行為訓(xùn)練師都說(shuō),現(xiàn)在的嬰兒學(xué)爬行的時(shí)間應(yīng)比過(guò)去晚些,他們主張?jiān)黾痈┡P時(shí)間——在嬰兒醒著的時(shí)候,讓他們的肚子朝下,以促進(jìn)肌肉發(fā)育(Zachry & Kitzmann, 2011)。

趴著睡已被反復(fù)證明是一種危險(xiǎn)因素,但它并非的危險(xiǎn)因素,嬰兒猝死仍會(huì)發(fā)生。目前,加拿大和日本嬰兒的猝死率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國(guó),但是高于新西蘭,其原因尚不清楚。除國(guó)家與睡姿之外,其他危險(xiǎn)因素還包括低出生體重、腦干畸形導(dǎo)致分泌的特殊化學(xué)物質(zhì)(5–羥色胺,一種神經(jīng)遞質(zhì))過(guò)少、家人吸煙、被子或枕頭太軟,以及與父母同床睡 (Duncan et al., 2010; Ostfeld et al., 2010)。多數(shù)猝死嬰兒都面臨著多種危險(xiǎn)因素:如果沒(méi)有上述危險(xiǎn)因素,就沒(méi)有嬰兒會(huì)猝死 (Ostfeld et al., 2010)。

(二)天性與教養(yǎng)之爭(zhēng)

嬰兒猝死綜合征的例子突顯出一個(gè)歷史性難題,即天性與教養(yǎng)之爭(zhēng)。天性指人的遺傳基因的影響。教養(yǎng)指環(huán)境影響,從懷孕母親的健康、飲食,到持續(xù)一生的影響因素,包括家庭、學(xué)校、文化和社會(huì)。對(duì)嬰兒猝死綜合征而言,天性包括腦部分泌的5–羥色胺和生理成熟性;教養(yǎng)包括父母吸煙和嬰兒睡姿等。

天性 (nature) :在發(fā)展過(guò)程中每個(gè)個(gè)體在父母的精子和卵子結(jié)合的那一刻從父母那里遺傳而來(lái)的特質(zhì)、能力和局限性。

教養(yǎng) (nurture):在發(fā)展過(guò)程中,個(gè)體在其父母的精子和卵子結(jié)合之后所受到的所有環(huán)境影響,包括從母親孕期營(yíng)養(yǎng)到文化影響在內(nèi)的所有影響。

天性與教養(yǎng)之爭(zhēng)有多種說(shuō)法,如遺傳—環(huán)境、成熟—學(xué)習(xí)、先天論—經(jīng)驗(yàn)論。不管怎么說(shuō),基本問(wèn)題都是一種特征、行為或情緒有多少來(lái)自基因,有多少來(lái)自環(huán)境。注意,問(wèn)題是“有多少”,而不是“是哪一個(gè)”。基因與環(huán)境都影響著人的每種特征。天性永遠(yuǎn)影響教養(yǎng),而教養(yǎng)也永遠(yuǎn)影響天性。

好評(píng),一向很好

好評(píng),一向很好

結(jié)合生活實(shí)際,書(shū)本讓我慢慢地了解了孩子。曾經(jīng)總是抑制不住的不耐煩和無(wú)奈,現(xiàn)在已經(jīng)被理解與平和替代。翻譯的得有些拗口,但詞虧理不窮。我希望解答的“為什么這小子變成了這樣?”,有了答案,“原來(lái),這才是真實(shí)的孩子”。

結(jié)合生活實(shí)際,書(shū)本讓我慢慢地了解了孩子。曾經(jīng)總是抑制不住的不耐煩和無(wú)奈,現(xiàn)在已經(jīng)被理解與平和替代。翻譯的得有些拗口,但詞虧理不窮。我希望解答的“為什么這小子變成了這樣?”,有了答案,“原來(lái),這才是真實(shí)的孩子”。

很詳細(xì)介紹兒童心理學(xué)發(fā)生的前后,編寫(xiě)不冗余,可讀性強(qiáng)

很詳細(xì)介紹兒童心理學(xué)發(fā)生的前后,編寫(xiě)不冗余,可讀性強(qiáng)

陳老師翻譯的,很靠譜~內(nèi)容詳盡,感覺(jué)非常好呢

陳老師翻譯的,很靠譜~內(nèi)容詳盡,感覺(jué)非常好呢