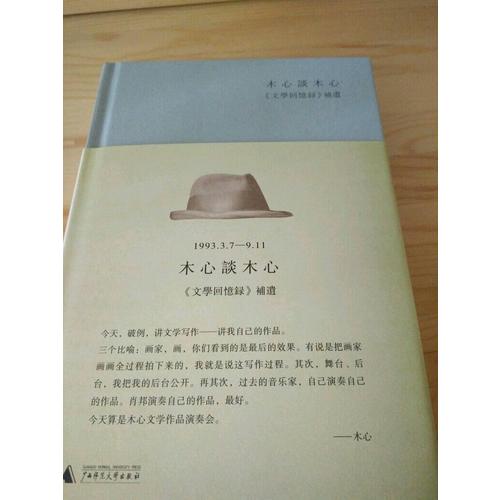

木心談木心

- 所屬分類:圖書 >文學(xué)>文學(xué)評(píng)論與鑒賞

- 作者:[木心講述],[陳丹青筆錄]

- 產(chǎn)品參數(shù):

- 叢書名:--

- 國際刊號(hào):9787549570270

- 出版社:廣西師范大學(xué)出版社

- 出版時(shí)間:2015-08

- 印刷時(shí)間:2015-08-01

- 版次:1

- 開本:32開

- 頁數(shù):--

- 紙張:膠版紙

- 包裝:精裝

- 套裝:否

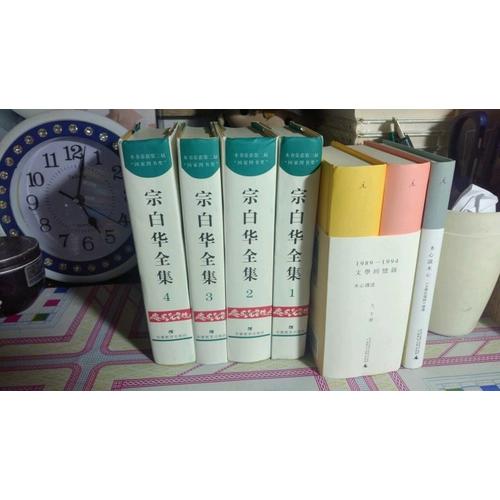

在歷時(shí)五年的“世界文學(xué)史”課程中,木心曾應(yīng)聽課生再三懇請(qǐng),于1993 年3月7日至9月11日,以九堂課的半數(shù)時(shí)間,講述了自己的文學(xué)寫作。其全部?jī)?nèi)容,包含在陳丹青的原始筆記中。2013年初,依據(jù)這五本聽課筆記,《文學(xué)回憶錄》出版了。出于當(dāng)時(shí)的顧慮,陳丹青沒有收入九堂課的相關(guān)內(nèi)容。近經(jīng)商酌,為讀者考慮,仍以他的筆記為依據(jù),編成《木心談木心》一書,是為《文學(xué)回憶錄》補(bǔ)遺。

聽課學(xué)生陳丹青說,返回八十年代,這份“課業(yè)”并不是聽講世界文學(xué)史,而是眾人攛掇木心聊他自己的文章——這是先要向讀者告白的實(shí)情。1993年,文學(xué)史講席進(jìn)入第四個(gè)年頭,話題漸入所謂現(xiàn)代文學(xué)。其時(shí)眾人與老師混得忒熟了,不知怎樣一來,舊話重提,我們又要他談?wù)勛约旱膶懽鳌⒆约旱奈恼隆?月間,木心終于同意了,擬定前半堂課仍講現(xiàn)代文學(xué),后半堂課,則由大家任選一篇他的作品,聽他夫子自道。查閱筆記,頭一回講述是3月7日,末一回是9月11日,共九講。之后,木心繼續(xù)全時(shí)談?wù)摤F(xiàn)代文學(xué),直到1994年元月的一課。

木心極鄭重地說,“當(dāng)沒有人理解你時(shí),你自己不要出來講。”陳丹青說,什么叫做“私房話”呢,這就是私房話。全本《文學(xué)回憶錄》的真價(jià)值,即在“私房”。他談到那么多古今妙人,倒將自己講了出來,而逐句談?wù)撟约业淖髌?《木心談木心》),卻是在言說何謂文學(xué)、何謂文章、何謂用字與用詞。這可是高難度動(dòng)作啊,愛書寫的人,哪里找這等真貨?眼下,隱然而欠雛形的木心研究,似在萌動(dòng)。《木心談木心》面世,應(yīng)是大可尋味的文本,賞鑒木心而有待申說的作者,會(huì)留意他所謂“精靈”的自況,所謂“步虛”的自供嗎——承老頭子看得起我們,提前交了底,以世故論,誠哉所言非人:這是文學(xué)法庭再嚴(yán)厲的拷問也難求得的自白啊。

推薦購買:

木心(1927—2011),原籍浙江,上海美術(shù)專科學(xué)校畢業(yè)。在“”囚禁期間,用白紙畫了鋼琴的琴鍵,無聲彈奏莫扎特與巴赫。陳丹青說,“他摯愛文學(xué)到了罪孽的地步,一如他罪孽般與世隔絕”。著有《哥倫比亞的倒影》、《素履之往》、《即興判斷》、《瓊美卡隨想錄》、《溫莎墓園日記》、《我紛紛的情欲》、《西班牙三棵樹》、《魚麗之宴》、《巴瓏》、《偽所羅門書》、《詩經(jīng)演》、《愛默生家的惡客》、《云雀叫了一整天》等書,逝世后另有“世界文學(xué)史講座”整理成書《文學(xué)回憶錄》,及作為《文學(xué)回憶錄》補(bǔ)遺的《木心談木心》。

木心說:“貝(聿銘)先生一生的各個(gè)階段,都是對(duì)的;我一生的各個(gè)階段,全是錯(cuò)的。”這不是反諷,而是實(shí)話,因?yàn)閷?shí)話,尤甚于反諷——五十年代末,他躲在家偷學(xué)意識(shí)流寫作;六十年代“”前夕,他與人徹夜談?wù)撊~慈、艾略特、斯賓格勒、普魯斯特、阿赫瑪托娃;七十年代他被單獨(dú)囚禁時(shí),偷偷書寫文學(xué)手稿,令人驚怵不已;八十年代末,他年逾花甲,生存焦慮遠(yuǎn)甚于流落異國的壯年人,可他講了五年文學(xué)課……《文學(xué)回憶錄》這本書,布滿木心始終不渝的名姓,而他如數(shù)家珍的文學(xué)圣家族,不知道怎樣持久地影響了這個(gè)人。木心說,“我講世界文學(xué)史,其實(shí)是我的文學(xué)的回憶”。

陳丹青,1953年生,原籍上海,中央美術(shù)學(xué)院畢業(yè)。最完整記錄1989—1994年紐約“世界文學(xué)史講座”的聽課學(xué)生,以木心為“師尊”。木心說,“好的學(xué)生,是激起老師靈感的學(xué)生。丹青是激起我靈感的朋友”,又說,“霍拉旭答應(yīng)了,天才死了,天才的朋友為天才作證,甚至可以說,藝術(shù)家是通過朋友的手才把禮物贈(zèng)給世界的”。繪畫之外,著有《多余的素材》、《退步集》、《退步集續(xù)編》、《荒廢集》、《草草集》、《紐約瑣記》、《外國音樂在外國》、《無知的游歷》、《談話的泥沼》、《笑談大先生》等書。

[出版說明] 木心的九堂文學(xué)課,陳丹青的五冊(cè)原始筆記

[ 及時(shí)講 ] 談自己的作品 (1993.3.7)

同步閱讀:《即興判斷》代序、《塔下讀書處》

[ 第二講 ] 再談薩特,兼自己的作品 (1993.3.21)

同步閱讀:《九月初九》

[ 第三講 ] 續(xù)談薩特,兼自己的作品 (1993.4.4)

同步閱讀:《S. 巴哈的咳嗽曲》、《散文一集》序、《明天不散步了》

[ 第四講 ] 談加繆,兼自己的作品 (1993.4.18)

同步閱讀:《明天不散步了》、《童年隨之而去》

[ 第五講 ] 續(xù)談存在主義,兼自己的作品 (1993.5.9)

同步閱讀:《哥倫比亞的倒影》

[ 第六講 ] 談法國新小說派,兼自己的作品 (1993.5.16)

同步閱讀:《哥倫比亞的倒影》、《末班車的乘客》

[ 第七講 ] 談訪談 (1993.6.13)

同步閱讀:《仲夏開軒》

[ 第八講 ] 再談新小說,兼自己的作品 (1993.6.20)

同步閱讀:《遺狂篇》

[ 第九講 ] 談《素履之往》 (1993.9.11)

同步閱讀:自序、《庖魚及賓》、《朱紱方來》

[ 后記 ] 總算還原了《文學(xué)回憶錄》全貌 / 陳丹青

[及時(shí)講] 談自己的作品

說得性感一點(diǎn):這是不公開的。最殺手的拳,老師不教的。前幾年的課,是補(bǔ)藥,現(xiàn)在吃的,是特效藥。

今文,古文,把它焊接起來,那疤痕是很好看的。魯迅時(shí)代,否認(rèn)古文,但魯迅古文底子好,用起來還是舒服。

這么一段序中之序,說老實(shí)話:搭架子。搭給人家看。懂事的人知道,“來者不善”,不好對(duì)付。要有學(xué)問的。

要一刀刀切下去,像山西刀削面。魯迅很懂這東西。

莫扎特,差一點(diǎn)就是小孩子,幼稚可笑,但他從來不掉下去。

寫作是快樂的。如果你跳舞、畫畫很痛苦,那你的跳法、畫法大有問題。

[第二講] 再談薩特,兼自己的作品

一篇文章,你要?jiǎng)邮謱懀烤σㄔ陬^一句。中國從前叫做“破題”。一法是正面破題,一法是意外的側(cè)面的來。

把整個(gè)題破掉,一般說,這種破法是傻的。但我把謎底拎在前面是比較大膽的——你得估量你在后面有足夠的東西可以發(fā)揮。

我反對(duì)用韻。反對(duì)用韻,用起來就好。

我早就有藝術(shù)家不能當(dāng)哲學(xué)家的想法。康德要是做音樂家多好,二律背反一定很好聽,小提琴、鋼琴一起來。

要用力氣,所謂用力,就是舉重若輕。

大家自己對(duì)自己,要落落大方。

[第三講] 續(xù)談薩特,兼自己的作品

在正經(jīng)的場(chǎng)合,想到很不正經(jīng)的事,很難控制。陀思妥耶夫斯基上刑場(chǎng),注意到衛(wèi)兵第三個(gè)銅扣生銹了。

英國蘇佛克郡,我沒去過,用資料用得好,比去過還好。去過了,外文不懂,東西太多,反而不好寫。

這篇倒是我從前在大陸時(shí)寫的風(fēng)格,出來后,是換一種寫法的。回頭看,可傳。幸虧那時(shí)寫了,現(xiàn)在到底老了。那時(shí)居然有那種青春,借你們青春的光。我年輕時(shí)的東西,毀掉了,追不回來,這是青春的回光。

文中的作者,既不是天使,也不是魔鬼,是一個(gè)精靈。精靈,往上跳,天使,往下跌,魔鬼,他不跳,不跌,裝出要跳要跌的樣子,讓人發(fā)笑。

天使,魔鬼,一屬天堂,一屬地獄,都是有單位的。精靈是沒有單位的。你找他,他走了,你以為他不在,他來了。

我在藝術(shù)上求的是精靈這種境界。

[第四講] 談加繆,兼自己的作品

不用別人的話,自己講,講得再不行,文章總是本色的。炒青菜,總是好的。

我紀(jì)實(shí)?很多是虛的。全是想象的嗎?都有根據(jù)的。寫寫虛的,寫實(shí)了;寫寫實(shí)的,弄虛了——你們畫畫的幾位,實(shí)的有本領(lǐng),虛的不行。

道家語:“天風(fēng)吹下步虛聲”。“步虛”,在空的地方走。我的文章,常是“步虛”。

但這種“懸念”,要松。松嘛很松,繩子嘛是一條繩子,懸在那里。文字不要寫死。

小孩總想模仿。我自殺過,蚊帳繩子哪里掛得住,斷了,心想:還好掛不住。又想仿“割肉療母病”,每次想,下次割,看看手臂,想,等明天吧——哈姆雷特。

[第五講] 續(xù)談存在主義,兼自己的作品

我最早投稿,十四歲。在湖州、嘉興、上海。退稿倒沒有,但少量發(fā)表。后來幾十年沒有投稿,出國后,又開始投稿。到現(xiàn)在,一個(gè)記錄:沒有退稿。

這篇,我是感情、思想、感覺,混在一起寫。或思想感覺化,或感覺思想化,或思想感情化……混在一起寫。以前文章中大塊的理論,盡量在這篇中溶解掉,放在感覺感情中寫出來。

這在當(dāng)時(shí),是一篇力作。但沒有人問過,我也不提出。當(dāng)沒有人理解你時(shí),你自己不要出來講。

一段的寫法,是音樂的寫法。到后來是一種發(fā)作,這是音樂和寫作的特權(quán)——都過去了。生活過去,人沒有了,文化一定也會(huì)過去,只留下藝術(shù),我稱做“倒影”。這主題,再大也無法大了。

以后再出這篇,還要改。觀點(diǎn)也要改。這篇中,說理的部分還有毛病。意象的,就沒有毛病。

哈代說:“多記印象,少談主見。”真好。所以哈代是我的家庭教師。

[第六講] 談法國新小說派,兼自己的作品

那天回去想想,今后發(fā)表,要改的地方大了,要改成詩。非詩的部分,全去掉。當(dāng)時(shí)粉墨登場(chǎng)心理很重,很多粉,很多墨。

大家寫時(shí),不要真的老老實(shí)實(shí)去找意義連貫,而是意象上的連貫。古典寫法,一定要在意象上協(xié)調(diào)。意義、意象的連貫,我是交合起來寫的。

說穿了,這樣寫時(shí),不能靠控制、設(shè)計(jì),一定要天然流露。但平時(shí)對(duì)于音樂、蒙太奇之類,都要留心著。文學(xué)外的功夫,要紛紛落到文字上去。

寫這一大段意象,心里狂喜。我的寫法,是劍法,變化無窮,本身在變,方法在變,寫的東西也在變。

這是生活中的小事。寫呢,就這么一點(diǎn)。怎么寫?藝術(shù),質(zhì)固然要緊,還有量的問題。所以一點(diǎn)感想,一點(diǎn)靈感,要懂得怎樣裝配起來。畫肖像,不能畫好一張臉,其他呢,不管了,那不行的。

[第七講] 談訪談

這種鍛煉,很重要。在家畫畫,做書生,出去演講,也要有一套。福克納在諾貝爾獎(jiǎng)會(huì)上輕輕講了一通,沒有反響,他不會(huì)演講。結(jié)果第二天講稿發(fā)表,全世界叫好。

艾略特會(huì)講。不善辭令,不會(huì)演講,也不要傷心。要學(xué)。對(duì)話,可以顯示你的節(jié)制。

及時(shí)句就要驚人。及時(shí)句不要放過它。及時(shí)個(gè)問題不要答得太長,也別太短:正好。也不能兩三句就沒了,煞風(fēng)景。滔滔不絕,也不行,像個(gè)啤酒桶。

熟能生巧。你不要以為你不能巧,你還沒有熟啊。

高上去,高上去,說起來是個(gè)本質(zhì)的問題,其實(shí)也是個(gè)方法論。

[第八講] 再談新小說,兼自己的作品

一開頭用四言古體詩作序幕。當(dāng)時(shí)覺得:要給他們一點(diǎn)顏色看看。寫古體詩,要有現(xiàn)代感,又要把古典融進(jìn)去。要給這種印象:何等氣魄,何等來歷。

理,容易講清楚,真理、道,講不清。

此段末一句,要講回來。講歷史,要這樣講,又那樣講,yes,no,都要去掉。

你們看,魏晉人講話都是又傲慢,又謙遜。

魏晉人善長嘯。這是一種很個(gè)人主義的音樂,是人的高尚的獸性。

[第九講] 談《素履之往》

音樂家,自己作曲,自己彈。其他藝術(shù)家,沒有這個(gè)前例。

我講自己的書,不是驕傲,不是謙虛。畢竟文學(xué)和音樂不一樣。我們兩三知己,可以這樣講講。在學(xué)堂、學(xué)府,能不能這樣做?要看怎么做。

傳出去,木心講自己的書,老王賣瓜,自賞自夸。所以要講清楚——傳出去,也要傳清楚。

文質(zhì)彬彬。我不在乎這個(gè)。文質(zhì)是在一起的,要文有文,要質(zhì)有質(zhì)。文質(zhì)彬彬,我這樣來解釋。

你說這樣子讀者能不能懂?他懂不懂,與我無關(guān)。總會(huì)有人懂的。

寫序是很快樂的事。什么快樂呢?自我居高臨下。寫日記,是寫給自己的信。寫序,是該比自己高得多了,有一種快感。

老少兩代鬧不好關(guān)系,不是年齡的問題,是智慧的問題。我覺得和青年人很好相處。我懂得他們。青年人,從十四歲到二十四歲,是藝術(shù)家的年齡。熱情,愛美,求知,享樂。

這本是對(duì)《文學(xué)回憶錄》中未收的補(bǔ)錄~~木心講木心~~推薦!

因看了文學(xué)回憶錄,喜歡上木心,這本是一套,收了。書很輕,。木心的文章幽默,簡(jiǎn)潔,有深度。值得收藏。

木心的文字,沒有資格評(píng)價(jià),留著慢慢品,這世上還有這樣一種純凈又如此與眾不同的文字,能遇見木心真的是三生有幸。

私房話中的私房話,此書能出版,是陳丹青的良心之作,木心帶著我們,一刀一刀將自己的作品剖開。了解木心,你不能錯(cuò)過它。

看完木心先生的《文學(xué)回憶錄》之后,真心佩服木心,看到還會(huì)出一本補(bǔ)遺,就立刻買的,真的不錯(cuò)~

小小的一本,可以和《文學(xué)回憶錄》一起看。總覺得木心是個(gè)很率真的人,讀了書之后感覺的確如此,很多很本質(zhì)的東西都細(xì)細(xì)的講出來了。

小小的一本,可以和《文學(xué)回憶錄》一起看。總覺得木心是個(gè)很率真的人,讀了書之后感覺的確如此,很多很本質(zhì)的東西都細(xì)細(xì)的講出來了。

印刷不錯(cuò),而且一直很喜歡木心爺爺,從陳丹青記錄的《文學(xué)回憶錄》過來的,現(xiàn)在來把世界文學(xué)史的課上完!!

文學(xué)回憶錄補(bǔ)遺,書封顏色跟文學(xué)回憶錄兩本也很搭。內(nèi)容很棒,我愛木心

買了《文學(xué)回憶錄》,補(bǔ)遺什么的肯定要集齊的啊,就是有點(diǎn)不喜歡包裝,感覺紙質(zhì)也很一般,味道有些大,我都忍了。。。而且木心先生的教學(xué),相較其他更讓人理解領(lǐng)悟

一直在買木心的書,這是《文學(xué)回憶錄》的補(bǔ)遺。木心是一位值得尊重的人。

感覺這本補(bǔ)遺甚至比《文學(xué)回憶錄》印刷質(zhì)量要好,內(nèi)容是木心先生談他自己的作品,簡(jiǎn)直像作文老師了,大師級(jí)的作文老師

快遞神速,第二天就收到了。包裝很仔細(xì),沒有破損和折角。印刷很好,封面設(shè)計(jì)古樸,色彩淡雅,內(nèi)容沒有錯(cuò)漏。木心的作品讀起來有些深?yuàn)W,感覺比較隨心,非常喜歡!一直在當(dāng)當(dāng)購書快十年了,值得信賴!

打著《文學(xué)回憶錄》的旗號(hào),實(shí)際上是另一本書。不過水準(zhǔn)不遜于《文學(xué)回憶錄》,可以從另一個(gè)角度品讀木心。

打著《文學(xué)回憶錄》的旗號(hào),實(shí)際上是另一本書。不過水準(zhǔn)不遜于《文學(xué)回憶錄》,可以從另一個(gè)角度品讀木心。

能從書海中發(fā)現(xiàn)木心,是我的大幸運(yùn);能從相遇中選擇木心,是我的眼力;能不從木心書里收獲滿滿,有點(diǎn)難。大師作品,高屋建瓴,俯視群倫,快哉快哉!

木心先生是我最最欣賞的作家了,之前看完了文學(xué)回憶錄上下,這本書是講木心先生自己的作品,那就更要拜讀一下。

文學(xué)回憶錄吼吼兩本,從古至今,自西向東。一眾大家,經(jīng)木心介紹聽講滴非常快樂。很愿意跟著這樣的老師學(xué),怎么都學(xué)不煩。也沒覺的書后字多。所以,補(bǔ)遺當(dāng)然理所應(yīng)當(dāng)收齊辣。

很喜歡木心,這本書我買了兩次,第一本送朋友了,由于是木心先生的粉絲所以又買了一次。愿我能在書中慢慢的染上文學(xué)的氣息。

喜歡木心。無論是他體會(huì)的文學(xué),還是他筆下的文字,都很喜歡。這本書比《文學(xué)回憶錄》薄很多,以為是厚厚的一本呢。裝幀不錯(cuò),紅黃綠三本擺在書架上,好像交通信號(hào)燈哈哈哈哈~

文學(xué)回憶錄這個(gè)系列的書,我見過的裝幀最最人性化,閱讀起來極其舒服的書,雖然是精裝,但是可以很輕松地平攤在哪里看,不像有的書,要掰著看,很辛苦。至于內(nèi)容嘛,完全不必多說,文學(xué)回憶錄系列的內(nèi)容統(tǒng)統(tǒng)棒棒噠

陳丹青有心,整理5年的聽課筆記,這是木心留給世界的禮物。文學(xué)回憶錄。贊

木心的書,怎么說,就象昆曲。有滋有味,得慢慢嚼之,細(xì)細(xì)品之。是一本閑談式的文學(xué)史。愛讀世界文學(xué)史或者中國文學(xué)史的書蟲,這本書可以為你打開另一扇門或者窗。這是木心談自己作品的部分。

初讀,驚艷,之前已驚為天人。后來懷疑,不過是漂亮聰明的金句,書讀多了,討了個(gè)眾人的巧;讀完,這文學(xué)長征叫人佩服。先生到底是人,優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)都在這本書里,很可愛。最后,被先生領(lǐng)進(jìn)門,感激。有些觀點(diǎn)想法被印證,像隔空相聊甚歡,盡興

據(jù)陳丹青介紹,木心先生開始寫作,是在上個(gè)世紀(jì)四五十年代,恢復(fù)密集寫作,是在八九十年代。他說木心“可能是我們時(shí)代唯一一位完整銜接古典漢語傳統(tǒng)與五四傳統(tǒng)的文學(xué)作者”。

今年初春去烏鎮(zhèn)專門拜訪木心先生故居,木心美術(shù)館……感謝丹青先生讓我們看到文學(xué)回憶錄及補(bǔ)遺

木心文學(xué)回憶錄的補(bǔ)遺,是木心給陳丹青等在紐約家中聽講文學(xué)史的學(xué)生講述自己作品以及寫作時(shí)思維過程的書,加上這本,文學(xué)回憶錄就完整了。

第二批購買,送讀友。酷愛木心先生的作品及任何有關(guān)木心的文章。感謝陳丹青先生及廣西師范大學(xué)出版社,期望有更多木心及陳丹青作品出版,期待每年有一本“木心紀(jì)念專號(hào)”出版!

《補(bǔ)遺》可謂大補(bǔ)品,不是每個(gè)讀者都受得了的,特別是生活中陽氣本就特別足的人,讀了會(huì)起爭(zhēng)執(zhí)。要帶點(diǎn)陰氣來讀。《補(bǔ)遺》也比《回憶錄》更獨(dú)一無二,除了木心,沒有哪個(gè)現(xiàn)當(dāng)代作家有這樣的視野和氣度。