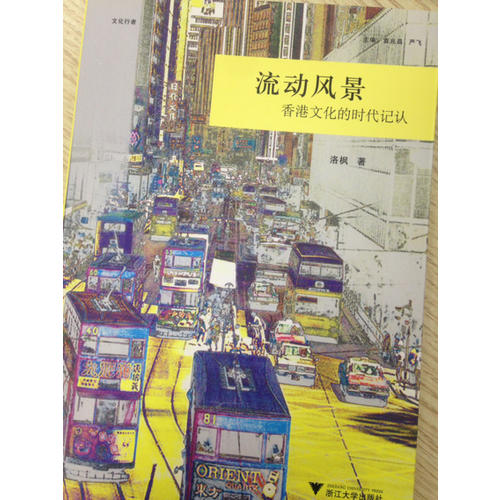

洛楓所著的《流動風景(香港文化的時代記認)》書寫的香港文學論述。

《流動風景(香港文化的時代記認)》及時部分通過"文化閱讀"的方法,透視香港文學寄存的生態環境,或因應社會事件而作出的時代回應。

第二部分從作家個體生命的經驗出發,勾勒眾多不同的呼喚聲音,如追尋自然的吶喊、抒發自我的家國之思,甚至是詠物的靜觀、愛情的省思,看詩的詠唱如何拍動城市時刻躍動的心跳。第三部分采用短小的篇幅、輕松的筆調,評述香港文學一直流動的點線面,從牽涉兩岸三地政治的小說,到繾綣個人情色想像的詩歌,從女性靜默的敘述,到男性交身的性別建構,共同編織縱橫交錯的年代喧嘩——這些都是彌足珍貴的,因為在世界遼闊的版圖上,沒有一個地方像香港這樣經歷如此不完整的殖民與解殖民經驗,以及異常的城市發展;這些經驗不因年月的流逝而變舊,亦不因空間的改換而消亡。

《流動風景(香港文化的時代記認)》向讀者展現了一場疊影的、不安于位的、流動的香港文化盛宴。 作者洛楓站在一道邊界與越界的"黃線"之前,細述港島人文地景、心景的時代記認與異變,透過爬梳、解構香港社會背景下的文學、文化之寄存生態,從也斯到董啟章,西西到黃碧云,葉輝到舒巷城,細數各家之長,出入于歷史與當下、地景與心景,以及種種真幻互滲的"擬像",隨時準備著超越邊界,投身入流動不居的精神載具,從而挖掘有關香港"地志記憶"之深層脈絡,帶領我們共同想像、分享"越界"旅行的心跳與愉悅。

原名陳少紅,詩人、文化評論人,張國榮迷。香港大學文學士及哲學碩士,美國加州大學圣地亞哥校區比較文學博士。現任教于香港中文大學文化及宗教研究學系,研究范圍包括文化及電影理論、中西比較文學、性別理論及流行文化。亦是香港電臺廣播節目《演藝風流》客席主持及臺灣《媒介擬想》協同編輯,曾擔任第35屆臺灣金馬獎電影評審委員。 著有評論集《世紀末城巿:香港的流行文化》(1995)、《盛世邊緣:香港電影的性別、特技與九七政治》(2002)、《女聲喧嘩:媒介與文化閱讀》(2002)、《禁色的蝴蝶:張國榮的藝術形象》(2008)、《情書光影》(2011),詩集《距離》(1988)、《錯失》(1997)、《飛天棺材》(2007年香港中文文學雙年獎詩組首獎)及小說集《末代童話》(1998)。

社會政治的回響

從"解殖民化"到"本土意識"的探索

——論20世紀70年代香港專欄文化的歷史及社會脈絡

歷史想像與文化身份的建構

——論西西的《飛氈》與董啟章的《地圖集》

蒼涼與溫暖

——論李國威的抒情自我與家國之思

個體生命的呼喚

妳仍會駐足而歌嗎?

——論吳煦斌追尋自然的聲音

渾圓的實體有自己的重量

——論王良和的"詠物哲理詩"

談談情、說說詩

——論香港情詩的風貌

年代的喧鬧

破甕觀樹:讀葉輝的散文集

詩說香港:讀《舒巷城卷》

實驗語言敘述的可能:讀《香港文學小說選》

明信片的愛情與政治:讀也斯小說

語言的靜默:談吳煦斌的小說

詠物的散文:讀吳煦斌的《看牛集》

關于"物"的故事:閱讀三個魔幻的文本

邊界、媒界、文類的跨越:談"文化視野叢書"

閱讀角度與作品意義:讀董啟章的《安卓珍尼》與《雙身》

性別與文化的本位意識:談游靜的《裙拉褲甩》

城市·小說·世俗生活:讀董啟章的《V城繁勝錄》與《The Catalog》

情色地圖:讀昆南的《戀石別曲》與《絕兇之艷》

從"解殖民化"到"本土意識"的探索——論20世紀70年代香港專欄文化的歷史及社會脈絡 前言:從"專欄小說"與"書寫香港"談起1975年,西西的小說《我城》在當時香港由劉以鬯主編的《快報》副刊上連載,每天一千字,字間鑲嵌一幅畫和幾個字,平行拼貼,從1月30日至6月30日,連載略近半年,數數是一百五十天。1977年,也斯的中篇小說《剪紙》同樣也在《快報》上連載,從4月到5月,幾近兩個月。香港重要的小說都是在報紙上連載的,除了《我城》與《剪紙》外,劉以鬯的長篇力作《酒徒》于1962年連載于《星島晚報》上,而西西后來的《美麗大廈》也是于1977年間刊于《快報》的副刊專欄上,此外,劉以鬯大部分的中篇小說都是連載于不同報紙的副刊上,像1960年連載于《成報》的《亞財與細女》、1969年連載于《明報晚報》的《鏡子里的鏡子》。由此可見,香港報紙的副刊專欄,乃孕育香港文學及培養香港作家的重要園地。

西西的《我城》與也斯的《剪紙》,最初是以報紙副刊的專欄形式每日連載,書寫香港20世紀70年代的面貌,前者以童話的寓言格局,涵蓋整個香港社會發展的重要脈絡,或正面批評香港的清潔運動、教育問題、語言及文化身份的疑慮,或側面映現中東石油危機與越南難民問題對香港生活及經濟的影響;后者透過魔幻寫實的手法,配合精神分裂的書寫,呈示70年代末期的香港在踏人80年代的時候所面對的困境,當中包括資訊社會的發達及其對社會人際關系的異化、商業文化潮流帶來的生活幻象,以及城市高度的發展對香港地貌與精神文明的破毀,等等。換句話說,《我城》和《剪紙》的連載,是以報紙的專欄形式,逐日逐日的書寫和建構70年代的香港,是與每日發生的社會大事及副刊上其他形形色色的專欄文字,一起出現或互相對照的,這是香港專欄文學的特色。從《我城》與《剪紙》書寫香港的連載特性,聯系香港專欄文學的文化色彩,確實是一個有趣而又亟待探討的話題,譬如說香港報紙副刊專欄的歷史發展到底如何?專欄的文學性與文化意義又在哪里?作為一種媒體,專欄如何發揮它的社會功用與文化反思的能力?寄存于新聞報紙之中,副刊的空間又如何與社會現實息息和應或參差比對?這個篇章,沒有企圖在狹小的范圍內解決上述龐大的提問架構,卻只嘗試通過對70年代兩份報紙——《香港時報》及《快報》——不完整的閱讀,整理當時副刊專欄的文化面貌,以及處身其中的歷史背景、社會脈絡和世界局勢,當中涉及的議題包括:自1967年暴動以來的"解殖民化"過程(theprocess of decolonization)背后隱含的殖民體制,70年代香港"本土意義"(localconsciousness)在不同文化范疇上的成長與蛻變,香港社會結構與經濟模式的轉型對大眾生活的牽動,中國內地及世界局勢的變化對香港的影響,同時,也探討在以上種種的沖擊下,報刊專欄與日常生活的關系,以此作為探討香港70年代文化面貌及風采的一個切入點。

1.政治改革與社會建設20世紀70年代的香港,是從五六十年代"難民社會"發展至注重本地建設的時代,也是下開80年代社會豐裕的基礎。所謂注重本地建設,指的不但是港英政府自1967年"暴動"以后,實施一系列企圖安定民生、建設的措施,而且還指向在各種社會運動沖擊及各類普及文化迅速發展的帶動下,香港文化的本土意識與本土身份的探索與確認的階段。70年代的香港,有別于五六十年代的難民社會,造成差異的因素眾多,除了是人口結構(從內地移民到本地成長的一代)與經濟模式(從轉口貿易到工業制造到金融業發展)的轉變以外,施政的方向、社會運動的訴求以及中國局勢的轉變等,都是主因,其中尤以1967年的"暴動"最為分水嶺及轉捩點。 從"解殖民化"到"本土意識"的探索 ——論20世紀70年代香港專欄文化的歷史及社會脈絡 前言:從"專欄小說"與"書寫香港"談起 1975年,西西的小說《我城》在當時香港由劉以鬯主編的《快報》副刊上連載,每天一千字,字間鑲嵌一幅畫和幾個字,平行拼貼,從1 月30日至6月30日,連載略近半年,數數是一百五十天。1977年,也斯的中篇小說《剪紙》同樣也在《快報》上連載,從4月到5月,幾近兩個月。香港重要的小說都是在報紙上連載的,除了《我城》與《剪紙》外,劉以鬯的長篇力作《酒徒》于1962年連載于《星島晚報》上,而西西后來的《美麗大廈》也是于1977年間刊于《快報》的副刊專欄上,此外,劉以鬯大部分的中篇小說都是連載于不同報紙的副刊上,像1960年連載于《成報》的《亞財與細女》、1969年連載于《明報晚報》的《鏡子里的鏡子》。由此可見,香港報紙的副刊專欄,乃孕育香港文學及培養香港作家的重要園地。

西西的《我城》與也斯的《剪紙》,最初是以報紙副刊的專欄形式每日連載,書寫香港20世紀70年代的面貌,前者以童話的寓言格局,涵蓋整個香港社會發展的重要脈絡,或正面批評香港的清潔運動、教育問題、語言及文化身份的疑慮,或側面映現中東石油危機與越南難民問題對香港生活及經濟的影響;后者透過魔幻寫實的手法,配合精神分裂的書寫,呈示70年代末期的香港在踏人80年代的時候所面對的困境,當中包括資訊社會的發達及其對社會人際關系的異化、商業文化潮流帶來的生活幻象,以及城市高度的發展對香港地貌與精神文明的破毀,等等。換句話說,《我城》和《剪紙》的連載,是以報紙的專欄形式,逐日逐日的書寫和建構70年代的香港,是與每日發生的社會大事及副刊上其他形形色色的專欄文字,一起出現或互相對照的,這是香港專欄文學的特色。從《我城》與《剪紙》書寫香港的連載特性,聯系香港專欄文學的文化色彩,確實是一個有趣而又亟待探討的話題,譬如說香港報紙副刊專欄的歷史發展到底如何?專欄的文學性與文化意義又在哪里?作為一種媒體,專欄如何發揮它的社會功用與文化反思的能力?寄存于新聞報紙之中,副刊的空間又如何與社會現實息息和應或參差比對?這個篇章,沒有企圖在狹小的范圍內解決上述龐大的提問架構,卻只嘗試通過對70年代兩份報紙——《香港時報》及《快報》——不完整的閱讀,整理當時副刊專欄的文化面貌,以及處身其中的歷史背景、社會脈絡和世界局勢,當中涉及的議題包括:自1967年暴動以來的"解殖民化"過程(the process of decolonization)背后隱含的殖民體制,70年代香港"本土意義"(local consciousness)在不同文化范疇上的成長與蛻變,香港社會結構與經濟模式的轉型對大眾生活的牽動,中國內地及世界局勢的變化對香港的影響,同時,也探討在以上種種的沖擊下,報刊專欄與日常生活的關系,以此作為探討香港70年代文化面貌及風采的一個切入點。

1.政治改革與社會建設 20世紀70年代的香港,是從五六十年代"難民社會"發展至注重本地建設的時代,也是下開80年代社會豐裕的基礎。所謂注重本地建設,指的不但是港英政府自1967年"暴動"以后,實施一系列企圖安定民生、建設的措施,而且還指向在各種社會運動沖擊及各類普及文化迅速發展的帶動下,香港文化的本土意識與本土身份的探索與確認的階段。70年代的香港,有別于五六十年代的難民社會,造成差異的因素眾多,除了是人口結構(從內地移民到本地成長的一代)與經濟模式(從轉口貿易到工業制造到金融業發展)的轉變以外,施政的方向、社會運動的訴求以及中國局勢的轉變等,都是主因,其中尤以1967年的"暴動"最為分水嶺及轉捩點。

不少論者認為"六七暴動"是香港歷史重要的轉折,轉折的跡象,除了是港英政府為粉飾太平、轉移公眾視線而籌辦的"香港節" 與"工展會"等活動的表象以外,重要的還是英國政府對香港殖民地政策的調整,如何通過表面的解殖化的施政方針與本地化的社會建設,進一步加強治理香港的穩定力量。從1967年到1979年,處理香港事務的港督是戴麟趾(Trench,Sir David Clive Crosbic,任期:1964—1971)與麥理浩(Maclehose,sir Cranford Murray,任期:1971—1982),其中尤以麥理浩的影響性較大。他的建設香港計劃固然重要,但他以出身外交一部,及時個駐外大使身份調任港督,打破歷來港督出身軍部將領或博學殖民地官員的慣例,也不容忽視,事實上,麥理浩曾于第二次世界大戰前在中國工作的經驗,實在有利于他在70年代的任期內,試圖解決香港在1997年后的前途問題。

從1971年到1979年,麥理浩推行一系列建設香港的計劃——房屋方面,1972年宣布十年建屋計劃,投資80億元,成為香港有史以來最龐大的公共發展計劃;其后,又在1967年推出"居者有其屋"計劃,協助中、下人息家庭解決住屋問題。基建方面,1972年海底隧道正式通車, 1975年11月開始動工建造地下鐵路,及時期工程提前在1979年完成。

城市規劃方面,從70年代初期的"衛星城市"構思,到70年代末期的"新市鎮計劃",標志香港城市與社區面貌的急劇拓展。教育方面, 1972年籌建理工學院,1978年實施學童享有"小學六年、中學三年" 的"九年免費教育"。社會事務方面,1972年發起"全港清潔運動", 1973年舉行"撲滅罪行運動"。文娛康樂方面,1977年舉辦及時屆香港國際電影節及落成香港藝術中心。

P3-6

挺不錯的……

書本挺不錯,很優惠的價格拿下

很喜歡真本書,設計裝幀都很完美

笫=次購買

內容不錯,能學到很多東西。印刷質量好,字跡清晰,圖片精美,應該是正版。

還行吧,單位買的,還沒看,包裝倒是挺好。

書很好!!

特價清倉入手的,就還很劃算。

紙張粗糙了

薄薄的一本,很雅致。還沒讀。

優質服務,物流迅速,非常滿意,謝謝老板!8-)

很喜歡封面,紙張比較好,但是書本有點薄

很喜歡封面,紙張比較好,但是書本有點薄

這本書真不錯

書不錯,快遞包裝太差

講的香港文化 薄薄的一本書 但還挺有意思

收到貨時,包裝已經爛了個大洞,這本書也漏發貨了,但是找了客服很快就補發了,目前來說售后還是不錯的。

了解一下香港文化的產生和發展也不錯,做起碼能增長知識。

薄薄的一本書,內容很豐富,封面好看,補貨很快,第二天就到了。

薄薄的一本書,內容很豐富,封面好看,補貨很快,第二天就到了。

書沒有完全讀完,后半部分是略看的。略看原因是,作者在書中介紹了上世紀六七十年代到前千禧年前后,香港一些文人的思想和創作經過,書中以每個文人作為對象進行介紹而不是以時間脈絡,所以時間上有來回跳度,每個文人的介紹到要從早期開始,相互間重疊很多,讀一知二。 從書中介紹來看,"香港是從上世紀五六十年代“難民社會”發展至注重本地建設的時代,也是下開80年代社會豐裕的基礎。....其中尤以1967年的“暴動”做為分水嶺及轉折點...."。可以看到"六七暴動"后,港英政府為了粉飾太平、轉移公眾視線而籌辦很多活動,更重要是英國政府對香港殖民地政策的調整。尤其…

作為休閑書籍,隨手翻看,挺吸引人的,不錯,活動價位,超級劃算哦

作為休閑書籍,隨手翻看,挺吸引人的,不錯,活動價位,超級劃算哦

對香港文化一直很好奇,尤其是從50/60年代去香港的上海人的生活

原本以為是圖文并茂,結果是文字性論述,看看也不錯

封面挺贊的,一看就很喜歡。(重點來了)但是書也太薄了一些,而且紙質也一般般的,希望里面的內容不一般把!

街道命名與政治權力和文化也有剪不斷的關系。

一直都比較向往香港這個地方,雖然暫時去不了,但有一本這樣的書了解一下也是好的

香港的風景,文化上的風景并不是一般的文筆能寫出來的,書中的文字很有深度,不錯。需要靜下心來慢慢讀。

一直在當當上買書 書的質量是沒問題的 但是這次的書物流特別慢 十天才到 后買的書都在之前到了 而且包裝的箱子都破了 還好書沒破 還有這本書沒有外面的包裝塑料紙

就是喜歡香港,就是喜歡看關于香港的書,正好又特價,立馬就拍啦!還沒開始看,不過看封面就覺得一定不錯。

關于香港文學與文化的評論,書不是很厚,但內容很充實,觀點有見地。對于了解香港文學史有一定程度的幫助作用。

關于香港文學與文化的評論,書不是很厚,但內容很充實,觀點有見地。對于了解香港文學史有一定程度的幫助作用。