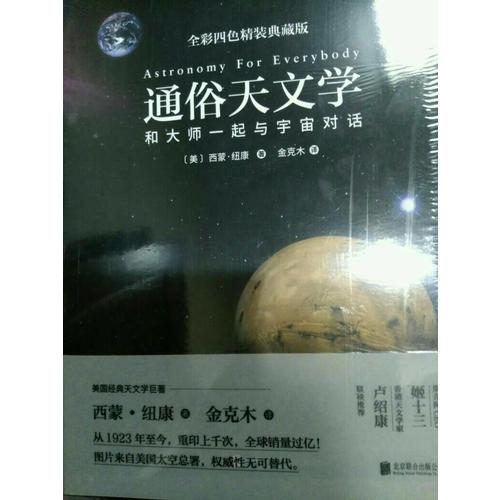

本書針對天文愛好者,從宇宙結構講起,詳細介紹了夜空中著名的恒星、行星、星團、星系以及彗星、流星和極光等,并介紹了各種觀測方法,既包括目視觀測,也包括使用雙筒望遠鏡和天文望遠鏡觀測。本書用流暢的文字、形象的描述、精準的插圖將復雜的天文知識直觀化、親切化,讓天文學這一名詞變得不再高深得觸不可及。

1.作者西蒙 紐康是傳奇人物,《大英百科全書》稱之為“紐康肯定是那個時代顯赫的天文學家之一”。這位大名鼎鼎的紐康教授不僅在政府擔任重職,而且一生著作頗豐、涉獵廣泛,是個能深入淺出地把學問做活了的明白人。

2.譯者金克木先生更是傳奇人物。金克木先生靠勤奮自學成雜家,學貫東西、融通古今、博通文理、精通多國語言,而且健談、多聞、敏銳。

3.本書的第三個傳奇之處在于它引進、翻譯的過程。當年金克木先生對天文學發生興趣,遂選定翻譯此書,并癡迷期間。詩人戴望舒特意到杭州西湖看望他,力勸金克木先生放下對星空的興趣,轉回對語言的研究。于是,世間少了一位天文學家,多了一位語言大師。

4.兩位大師強強聯手。陣容強大。

西蒙 紐康

1835年3月10日生于加拿大的新斯科舍省,1909年7月11日卒于華盛頓哥倫比亞特區。美國總統林肯于1861年委任他為美國海軍的數學教授。他擔任此職直至去世,級別相當于海軍后方司令。他在海軍天文臺進行了16年的天文觀測,并從事數學研究。《大英百科全書》說:“考慮到他的工作范圍之廣泛,研究性質之重要,論及問題之豐富,以及他對目標秉持到底、始終不懈的追求,紐康肯定是那個時代最顯赫的天文學家之一。”

著名天文學家康貝爾(W.W.Compbell)教授說:“紐康教授所得到的天文學中的極高位置可以由他所得到的榮譽清單恰當表示出來。他的工作,為孜孜不倦的精力所推動,為哲學的明智所導引,歷時半世紀多,使他得以置身于美國同行之首,而且列身于橫亙世界、縱越古今成就最多的一小群天文學家之中。”并稱其為“智慧方面的巨人”。

金克木

字止默,筆名辛竹,1912年8月14日生于江西,祖籍安徽壽縣。1941年到印度學習印度語和梵語。1943年到印度佛教圣地鹿野苑鉆研佛學,同時學習梵文和巴利文,走上梵學研究之路。1946年回國,應聘武漢大學哲學系。1948年后任北京大學東語系教授。2000年8月5日,因病在北京逝世,臨終遺言:“我是哭著來,笑著走。”

金克木是舉世罕見的奇才。他精通梵語、巴利語、印地語、烏爾都語、世界語、英語、法語、德語等多種外國語言文字。先生學貫東西,知兼古今,學術研究涉及諸多領域。除了在梵語文學和印度文化研究上取得成就外,在中外文化交流史、佛學、美學、比較文學、翻譯等方面也建樹極高。

金克木自然科學的素養亦不低。他對天文學有特別的興趣,不僅翻譯過天文學的著作,還發表過天文學的專業文章。數學也一直為他所好,他曾津津有味地鉆研過費爾馬大定理。和著名的數學家華羅庚、江澤涵、丁石孫教授討論過數學問題。

金克木先生留下學術專著三十余種,翻譯作品也很多,還有詩集、小說、散文隨筆。文筆清秀,寓意深刻,發人深省。

及時編 天體的運行

及時章 我們的星辰系統

第二章 天界現象

第三章 時間與經度的關系

第四章 怎樣確定一個天體的位置

第五章 地球的周年運動及其結果

第二編 望遠鏡

及時章 折射望遠鏡

第二章 反射望遠鏡

第三章 折反射望遠鏡

第四章 望遠鏡攝影術

第五章 大型光學望遠鏡

第六章 射電望遠鏡

第七章 太空望遠鏡

第三編 太陽,地球,月亮

及時章 太陽系的最初一瞥

第二章 太陽

第三章 地球

第四章 月亮

第五章 月食

第六章 日食

第四編 行星及其衛星

及時章 行星的軌道及其各種情形

第二章 水星

第三章 金星

第四章 火星

第五章 小行星群

第六章 木星及其衛星

第七章 土星及其系統

第八章 天王星及其衛星

第九章 海王星及其衛星

第十章 曾經的大行星 冥王星

第十一章 太陽系的比例尺

第十二章 引力與行星的稱量

第五編 彗星與流星

及時章 彗星

第二章 流星

第六編 恒星

及時章 星座

第二章 恒星的本性

第三章 恒星的距離

第四章 恒星系統

第五章 星云

第七編 星系與宇宙

及時章 銀河系

第二章 河外星系

第三章 膨脹的宇宙

第四章 大爆炸宇宙學

第五章 微波背景輻射

第六章 宇宙的組成

第七章 宇宙的結構

第八章 宇宙的演化

第八編 探索地外生命

及時章 UFO

第二章 地球生命之源

第三章 尋覓太陽系

第四章 尋覓銀河系

閑話天文

近年來翻印古書和翻譯古書忽然流行,早已超過了《四庫全書》時代,可是講怎么讀古書的還很少。是不是大部頭古書只為包裝擺起來好看?誰有那么多時間讀古書?賞鑒古董?“博覽群書”只怕是屬于有電視電腦以前的時代,不屬于現代或者“后現代”了。

不過有書就會有人讀。現代人讀古書和100年以前古人讀古書不會一樣。現代人有些想法是古時人不會有的。我想起一個例子。

清初顧炎武的《日知錄》大概是從前研究學問的人必讀的。記得開篇及時條便是“三代以上人人皆知天文”,舉了《詩經》的例證。現代人,就說我吧,讀起來就有些看法,是80多年前離開世界的我的父親想不到的。我想的是什么?

顧老前輩是明末清初的人,自命遺民,懷念前朝,自然更多今不如昔的復古之情。夏商周三代以上是圣人堯舜治世,是黃金時代。夏朝有治水的大禹,周朝有演周易八卦的文王和制禮的周公,當然是后代趕不上的。那時人人都知天文,不分上等下等男人女人,真正是“猗歟休哉”的盛世。但我想,古人沒有鐘表和日歷,要知道時間、季節、方位,都得仰看日月星辰。“東方紅,太陽升。”日出在東方,是早晨,永遠光明。日落在西方,是黃昏,接近黑暗。“日出而作,日入而息。”作息時間表是在天上。“人人皆知天文”,會看天象,好像看鐘表,何足為奇?現在是“六億神州盡舜堯”。照50年代統計,全國有6億人口,個個都是圣人,

堯舜也不稀罕了。人人知道,地球是圓的,向東向西都會回原地。古人不知道。

我說這些話當然不是要講現代人怎么讀古書,只是由此想到今天是不是還要人人知道一點天文。古人說的天文只是天象,抬頭就可以望見。現在都市興起,處處是高樓大廈,夜間燈火通明照耀如同白晝,再要仰觀天象只有去廣闊天地才行。現在說天文也不再是觀賞星空,望望銀河邊上的牛郎織女了。30年代我在北京還能夠看星空認星座談天文。過了60年,不但看不到星空,天文學也起了大變化。那時我譯的《流轉的星辰》《通俗天文學》和因抗戰未能出版的《時空旅行》都大大過時了。那時的天文學家愛丁頓和秦斯講宇宙膨脹,寫通俗天文學書,我看得津津有味。他們力求普及深奧的新理論,相對論、量子論,現在都是古典了。我也快成為古人了。科學一定要有新知,否則就成為玩古董。現代人看古時人讀古時書無論如何也不會擺脫現代人的眼光,這是不由自主的。現在的天文學講大爆炸,講黑洞,早已脫離古時詩意的廣寒宮和北斗七星以及神話的獵戶和仙女了。現在的小學生的課本里都有太陽系、銀河系的常識了。還需要提倡“人人皆知天文”嗎?

不過我仍然認為,至少是讀書人,現在也是有點天文常識,看點通俗天文書為好。從我的微薄經驗說,看天象,知宇宙,有助于開拓心胸。這對于觀察歷史和人生直到讀文學作品,想哲學問題,都有幫助。心中無宇宙,談人生很難出個人經歷的圈子。有一點現代天文常識才更容易明白:為什么有些大國掌權者不惜花重金去研究不知多少萬萬年以前發生而現在才傳到地球的極其遙遠的銀河外星系、超新星、黑洞等。這些枯燥的觀察、計算、思考只要有一點前進結果,從天上理論轉到地上實際,就會對原子爆炸、能源危機產生不可預計的影響。最宏觀的宇宙和最微觀的粒子多么相似啊!宇宙的細胞不就是粒子嗎?怎么看宇宙和怎么看人生也是互相關聯的。有一點宇宙知識和沒有是不一樣的。哪怕是只懂小學生課本里的那一點點也好。古時讀書人講究上知天文下曉地理,我看今天也應當是這樣。不必多,但不可無。

我還想提一點,是近代和現代天文學發展歷史的通俗化。這會有助于破除流行的不認識。例如日心說和地心說是早就有的,困難在于科學論證。哥白尼神父有了及時次大成功,但完成還是在開普勒算出行星軌道。盡管人已能飛出地球,行走在太空,但太陽系里還有不少難題。牛頓對神學是有興趣的。科學和宗教是兩回事。科學可以研究宗教,但不能消滅人的信仰。要用科學實驗破除迷信也不容易,還需要破除迷信中的心理因素和社會因素,如此等等。要知道歷史事實,知道科學進步非常困難,科學家是會有犧牲的。

我想現在一定出了不少講新天文學成就的通俗易懂的好書,可惜我不知道。希望讀書人不妨翻閱一下,可能比有些小說還要有趣。

金克木1996年11月1日

大爆炸宇宙學

1929年哈勃從星系紅移與距離的關系得到:v=H0l,其中l為星系到我們的距離,H0是哈勃常數,v為天體的退行速度。哈勃定律表明,天體離開我們愈遠,退行速度就愈大;而且從任何方向看天體都在離我們而去。為什么天體的退行速度隨距離而增加呢?這種退行各個方向上都一樣,那么我們是否處在宇宙中心呢?如果我們不在宇宙的中心,那么如何理解這一確定的觀測事實呢?

把宇宙中的星系看作“分子”,星系膨脹中參與兩種運動:“分子”具有的膨脹速度,它相對于流體元的無序運動速度(稱為星系的本動速度)。這反映于物質分布的局域的不均勻性,典型值為500千米每秒,由哈勃定律,當距離大于20兆秒差距時,膨脹速度便大于本動速度。哈勃定律反映的是宇宙整體膨脹規律,而不是星系個體運動規律。而只有遵循哈勃定律,宇宙才能保持均勻性。

我們可以這樣來理解:當氣球膨脹時,站到氣球上的每一點上看,其他的點都遠離你而去,而且愈遠的離開的速度愈大。各點觀測到的情況都一樣,沒有中心。另一個例子,讓我們來考察一個含有葡萄干的面包。當面包發起來的時候,每個葡萄干都看到其他葡萄干遠離自己而去。而且,愈遠的葡萄干離得愈遠,即膨脹的速度愈大。每個葡萄干看上去都一樣,沒有中心。

上面的類比表示星系退行觀測事實,反映真實的宇宙在膨脹——隨著時間的推移,宇宙在不斷地膨脹。如果逆著時間看,時間愈早,氣球愈小。那么膨脹的宇宙是從哪里開始的呢?

比利時宇宙學家、數學家、天主教神父勒梅特(G.Lemaitre)在1931年提出:開始時,宇宙中所有星系都聚集在一起,稱為原始原子,這個原始原子突然爆炸了,把所有星系拋入空間。盡管他沒有提出大爆炸宇宙學這個名稱,但他關于宇宙學的最重要的思想就是大爆炸。

1948年俄裔美國人伽莫夫(G.Gamow)將宇宙膨脹與元素形成結合起來,奠定了大爆炸宇宙學。大爆炸宇宙學認為,大爆炸發生在大約150億年前。宇宙是有限的,但是宇宙是無界的。

將時間往前推,當宇宙尺度為今天的百分之一時,宇宙密度將達到今天的100萬倍,大于星系的密度,星系不能存在。由此我們推知,宇宙結構在某一時間前是不存在的,宇宙結構只能是演化的產物。

沒有結構前,宇宙是一大片由微觀粒子構成的均勻氣體,溫度高,越早溫度越高,密度越大。溫度高于104K時,粒子熱運動能太大,中性的原子不能形成。中性原子只在3 000K左右時,才能形成。當溫度低于3 000K時,電子與原子核結合為中性原子,大量散射光子的電子消失。宇宙失去大量電子,光子不再受到電子的強烈散射。于是宇宙開始透明,光子與物質失去了耦合。于是宇宙介質作為獨立部分留下來,而我們能看到最早的宇宙,就是作為歷史遺跡的2.7K背景輻射光子。

當溫度高達1010K時,粒子熱碰撞使原子核瓦解。這就是說,原子核也是演化的產物。現在觀測到的1/4的氦豐度,就是早期宇宙核合成的結果。

標準宇宙模型

時間 溫度(K) 時期 事件

0 無窮大 奇點 大爆炸

10-43秒 1038 普朗克時期 粒子產生

10-36秒 1028 大統一時期 重子對稱形式

10-6秒 1013 強子時期 質子、反質子湮沒

1秒 1010 輕子時期 正電子、電子湮沒

3秒 109 原初核合成時期 氦和氘形成

3×105年 3×103 解耦時期 宇宙透明化

標準宇宙的困難

標準宇宙模型似乎很有說服力,與觀測事實也符合得相當好。但是,也還存在著幾個根本性的困難。其中最主要的是視界疑難、準平坦性疑難和磁單極疑難。

視界疑難

視界是指宇宙剛誕生時發出的信號在一定時刻最多能走多遠。這是能有相互影響的空間兩點之間的較大距離,或者說是具有因果關系的較大距離。這個距離與宇宙年齡成正比。按照標準宇宙模型,大統一時期的尺度(3厘米)竟比大統一時期的視界(3×10-26厘米)大了26個量級!就是說,在大統一時期,這個尺度范圍內竟然包括了(1026)3=1078個無因果聯系的區域!

今天觀測到的尺度范圍內的物質分布是幾乎均勻的。世界上不會有無緣無故的均勻,均勻只可能通過相互影響而達到平衡所致。這個均勻怎么可能來自1078個無因果聯系的區域?要知道,無因果聯系的區域之間是不可能相互影響以使它們的密度取同樣值的。怎么可能使1078個無因果聯系的區域都取同樣的密度?這就是視界疑難。

準平坦性疑難

就是說,宇宙早期的物質密度非常接近于臨界密度,偏離程度只有10-55量級。偏差之小,實在驚人。

為什么宇宙早期物質密度會如此接近于臨界密度?為什么宇宙早期空間性質會如此接近于平直空間?這是十分令人費解的。除非有特別的機制加以保障,否則難以想象會有如此接近的偶然性。

磁單極疑難

我們知道,電荷有正、負之分。質子帶正電,電子帶負電。正、負電荷相隔一小距離,可以組成一個電偶極。電偶極總體是電中性的,但具有電偶極矩。正電荷、負電荷就是電單極。磁雖然也有北極和南極之分,就像正電荷和負電荷那樣,但是,磁總是以偶極方式出現,卻從未見過磁北極和磁南極單獨存在。所謂磁單極就是指帶有凈“磁荷”的粒子,即磁北極或磁南極。

磁單極最早是由狄拉克在20世紀30年代研究電荷量子化時預言的。他說如果有了磁單極,就可以很自然地解釋為什么電荷總是電子電荷的整數倍。后來,大統一理論也預言了磁單極的存在。按照大統一理論算出的磁單極的質量比質子質量還重1015倍,約為0.02微克。一個微觀粒子的質量重到接近可以用宏觀精密天平來稱的程度!

磁單極極少湮滅,在宇宙膨脹過程中,磁單極密度的減小只是因為體積膨脹而增大。今天的磁單極密度約為2×10-8每立方厘米,如果是這樣,磁單極應當非常容易找到。事實上卻一個也還沒有找到。同時,考慮到磁單極的質量非常大,按此計算,磁單極對宇宙密度的貢獻將高達3×10-16克每立方厘米。按這樣高的密度來計算,今天宇宙的年齡將會年輕到十分荒謬的地步(只有幾萬年)!這就是磁單極疑難。

暴脹宇宙模型

上述這些疑難的關鍵之點在于:宇宙的膨脹太慢。要突破這個困難,必須找到一種機制,使得宇宙至少在一段時間內曾經快速膨脹過。宇宙早期可能存在過這種快速膨脹階段的想法首先是古思(A.H.Guth)于1981年提出來的,叫作暴脹宇宙學或暴脹宇宙模型。這個模型后來又經過許多發展。

宇宙在大統一時期以前,真空處于對稱態。當溫度降到臨界溫度時,達到對稱態向破缺態相變的條件,但由于較大勢壘的存在,使宇宙得以暫時繼續停留在對稱態。隨著宇宙的膨脹,溫度降到臨界溫度以下,破缺態成為真的真空。在勢壘仍較大的情況下,宇宙還會再在對稱假真空態上繼續停留一段時間。類似的情況我們也常見到,比如從氣態到液態的相變中。當一盒水蒸氣在一個大氣壓下冷卻到100攝氏度時,如果水蒸氣足夠干凈,就不會開始凝結成水。即使繼續冷卻,水蒸氣仍會作為過冷蒸汽而停留在氣態,不會馬上進行相變而成為水。類似地,宇宙在其溫度降至臨界溫度以下時,其真空也會在過冷亞穩對稱態停留一段時間。因此,這段時間宇宙所處的亞穩對稱假真空態的能量(或質量)密度不為零。

更形象地說是處于過冷狀態,就像零攝氏度以下的水是過冷水一樣。而當宇宙處于過冷態時,粒子與輻射這兩種成分對宇宙膨脹的影響很小,而起作用的是真空態。真空壓力是負的,即相當于一個排斥力。也就是說,當宇宙處于過冷真空態的時期,是一個以排斥力為主的時期。在斥力作用下,宇宙的膨脹將會是加速的。這種加速會使宇宙極快地膨脹,它就是暴脹。

與標準模型中早期宇宙的膨脹規律相比,這一階段的指數式膨脹是極其快速的,常稱為暴脹階段。按照大統一理論,以估算出過冷對稱相的真空能量密度,由此得知暴脹階段約可持續10-32秒以上。因此,在這短短的時間內,宇宙尺度竟暴脹了1043倍以上!

前面已經估計出,按標準模型來算,與今天所觀測到的尺度相對應的大統一時期的尺度比視界大了26個量級。現在看來,那個尺度過高估計了43個量級。也就是說,考慮了暴脹以后,與今天所觀測到的尺度相對應的大統一時期的尺度不過是視界中的極小部分而已,因而自然都在因果影響的范圍之內,視界疑難就不復存在了。

在暴脹宇宙學中,不僅在宇宙的早期無量綱密度非常接近于1,而且現在的值也非常接近于1。所以,暴脹宇宙學暗示宇宙應是嚴格平直的,或者說,應是愛因斯坦—德西特宇宙。這樣就解決了準平坦性疑難。

同樣,在考慮到暴脹以后,今天所觀測到的宇宙不過是來自暴脹前破缺產生的一個均勻真空小區域內的一小部分。作為不同真空區域交界點的磁單極自然就少到幾乎不存在了。因此,磁單極疑難也就不復存在。就是說,今天沒有觀測到磁單極,并不是磁單極不能存在,而是在今天所觀測到的宇宙范圍內一直沒有提供生成磁單極的條件。

暴脹宇宙學利用粒子物理中的真空相變概念,只對宇宙極早期(10-34~10-32秒)小范圍內做出修改,自然地解決了標準宇宙學的幾大困難,卻又保全了標準宇宙學的原有成果。暴脹宇宙學還預言,宇宙中非重子物質非常多,宇宙暗物質中可能主要是非重子物質。

美國經典天文學巨著

從1923年至今,重印上千次,全球銷量過億!

西蒙 紐康 著 金克木譯,

圖片來自美國太空總署,性無可替代

果殼網CEO姬十三、香港天文學家盧紹康聯袂推薦

名家這樣看:

這是天文學科普史上極其重要的著作之一,它是融合了兩位大師心血的經典之作。想了解天文學,這本書,一定要看。——果殼網CEO姬十三

本書的作者和譯者都是學術界的傳奇人物。雖然西蒙在100多年前寫成此書, 但由當代學者增補了不少的天文學觀察事實和天文學理論,使這本百年經典著作又散發出現代的氣息。筆者感到此書便是介紹通俗天文學的讀物之一。——香港天文學者盧紹康

紐康教授所得到的天文學中的極高位置使他得以置身于美國同行之首,而且列身于橫亙世界、縱越古今成就最多的一小群天文學家之中。他是真正的智慧方面的巨人。— —著名天文學家康貝爾(W.W.Compbell

讀者這樣讀:

這本書的內容包含相當豐富、廣泛。不愧是西蒙 紐康和金克木兩位大家的經典之作。而且一些新近改變的內容也非常及時,例如冥王星的降格,就被編者作了修改更新。——Somnus.毒

關于天文學的知識,看上去是很深奧的,而且好像距離我們的生活非常遙遠。其實不是的,自古,天文就是所有學者必然要了解的知識,但是因為這個學科比較深奧,所以在有限的閱讀時間內一定要讀最經典的名家的作品。——曬組。首席馬甲

從宇宙結構講起,詳細介紹了夜空中著名的恒星、行星、星團、星系以及彗星、流星和極光等

這次的書都很好,就是物流稍稍有點慢

很不錯的一本書

整體感覺不錯

不錯不錯不錯

快遞晚了一天,書帶塑封,內文不錯,整體很好

地球的環境已經非常惡劣,了解一些環保的歷史。做一些有益的事情。

經典作品,很好

還不錯的書

非常不錯的哦!

先評后看。。。精裝的 漂亮

一直很喜歡這個系列的書,棒

書很好,包裝精美

發貨速度出奇慢

和孩子一起學習,正在讀。

天文愛好者的不錯選擇,內容豐富,插圖精美

最近孩子對天文比較感興趣,給他屯著。

快遞真是快

好書,有趣,求實!

好書,有趣,求實!

幫朋友們買的

包裝太好感人,對于有強迫癥的我來說真的很安心

宇宙原是個有限的無窮,人類恰好是現實的虛空!

宇宙原是個有限的無窮,人類恰好是現實的虛空!

通俗天文學里面雖然有較多對于天文形象的偏文學形式的描述,十分引人入勝,但書中仍有多數段落都被后者改寫或補寫,加入了一些深奧知識,理論上卻無法符合“通俗”的概念,未讀者在翻開書頁前最好先有一定的物理基礎、閱讀能力與足夠的耐心,當然,改寫的好壞仍由讀者自己評判。但是,從好的方面講,這本書帶給我的不僅僅是科學知識,還有一種對于好奇心的滿足與更深層次的理解。舉個書中例子,遙遠恒星的光是至少需要幾十年甚至幾百年幾千年幾萬年幾千萬年才能到達地球,這也意味著或許當我們剛看到星光時,或許那顆燦爛的星已經消失或塌縮了,這不禁讓人聯想到自身的…

書質量很好,嶄新的未開封;但是快遞公司的包裝太差,買兩次書兩次包裝都是壞的,支持當當但是合作的快遞公司有點差哦

小家伙對天文很感興趣,等大一點了就可以稍微學一點干貨了

書的內容還沒看,書的外觀精美,文字和圖片印刷的非常清晰。學點天文知識可以擴大自己的胸懷,馬未都先生說過 :‘讀書要雜’,為此而購買本書。

第一次有折橫和印刷問題,申請了客服第二天就換了一本新的過來了,書雖然是上個世紀早期的作品,但其中很多數據已經被更新并標識,對于普通人了解天體物理很有幫助,印刷很好,很厚實的一本精裝本,作者很傳奇,譯者金克木先生更是牛掰,墻裂推薦