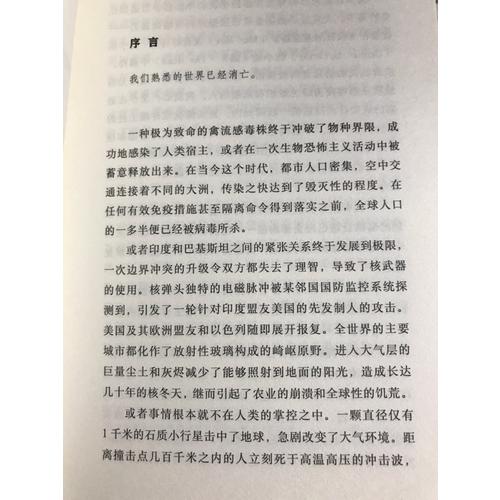

我們熟悉的世界已經(jīng)消亡。

一種格外致命的禽流感毒株終于沖破了物種界限,成功地感染了人類宿主,或者在一次生物恐怖主義活動(dòng)中被蓄意釋放出來。在當(dāng)今這個(gè)時(shí)代,都市人口密集,空中交通連接著不同的大洲,傳染之快達(dá)到了毀滅性的程度。在任何有效免疫措施甚至隔離命令得到落實(shí)之前,全球人口的一多半便已經(jīng)被病毒所殺。

或者印度和巴基斯坦之間的緊張關(guān)系終于發(fā)展到極限,一次邊界沖突的升級(jí)令雙方都失去了理智,導(dǎo)致了核武器的使用。核彈頭獨(dú)特的電磁脈沖被中國(guó)國(guó)防監(jiān)控系統(tǒng)探測(cè)到,引發(fā)了一輪針對(duì)美國(guó)的先發(fā)制人的攻擊。美國(guó)及其歐洲盟友和以色列隨即展開報(bào)復(fù)。全世界的主要城市都化作了放射性玻璃構(gòu)成的崎嶇原野。進(jìn)入大氣層的巨量塵土和灰燼減少了能夠照射到地面的陽光,造成長(zhǎng)達(dá)幾十年的核冬天,繼而引起了農(nóng)業(yè)的崩潰和全球性的饑荒。

或者事情根本就不在人類的掌控之中。一顆直徑僅有1千米的石質(zhì)小行星擊中了地球,急劇改變了大氣環(huán)境。距離撞擊點(diǎn)幾百千米之內(nèi)的人立刻死于高溫高壓的沖擊波,而在那個(gè)范圍之外的大部分幸存者也只是在茍延殘喘。小行星落在哪個(gè)國(guó)家并不重要:石塊和塵土被高高地拋入大氣層——此外還有熱浪引發(fā)的大范圍火災(zāi)生成的煙塵——在風(fēng)的助力下遮蔽了整個(gè)星球。就像核冬天一樣,全球氣溫的下降造成了世界范圍內(nèi)的糧食絕產(chǎn)和大規(guī)模饑荒。

很多以后末日世界為主題的小說和電影都會(huì)有諸如此類的情節(jié)。大災(zāi)過后的場(chǎng)景往往被描繪得貧瘠而暴力——就像在《瘋狂的麥克斯》或者科馬克麥卡錫的小說《路》中那樣。成群結(jié)隊(duì)的拾荒者四處漫游,囤積剩余的食物,殘酷無情地獵殺那些較為缺乏組織和武裝的人。我疑心,至少在最初的災(zāi)難打擊過后的一段時(shí)間內(nèi),真實(shí)情況或許跟上述的描述相去不遠(yuǎn)。不過我是個(gè)樂觀主義者:我認(rèn)為道德和理智終將占據(jù)上風(fēng),幸存者最終還是會(huì)開始定居和重建。

我們熟悉的世界已經(jīng)消亡。關(guān)鍵的問題是:現(xiàn)在該怎么辦?

一旦幸存者們認(rèn)識(shí)到自己的窘境——之前的生活所依賴的基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)全部崩潰——他們?cè)撛趺醋霾拍茉诨覡a中崛起并確保長(zhǎng)期的繁榮?又需要哪些知識(shí)才能盡快恢復(fù)重建?

本書是一本針對(duì)幸存者的指南。它不僅探討如何讓人們?cè)跒?zāi)難后的幾個(gè)星期里活下去——介紹生存技能的參考書已經(jīng)夠多了——更要傳授如何精心策劃先進(jìn)技術(shù)文明的重建。如果你突然發(fā)現(xiàn)自己手邊沒有一個(gè)能夠運(yùn)作的樣例,你能說出來如何制造一部?jī)?nèi)燃機(jī)、一架鐘表或者一臺(tái)顯微鏡嗎?或者是更基礎(chǔ)的問題,如何成功地種植莊稼以及制作衣服?不過,我所描述的災(zāi)難場(chǎng)景同時(shí)也是一個(gè)思維實(shí)驗(yàn)的出發(fā)點(diǎn):我們將借助它們考察科學(xué)與技術(shù)的基本原理,因?yàn)殡S著知識(shí)日益專業(yè)化,這些基本原理對(duì)我們大多數(shù)人來說已經(jīng)非常生疏。

發(fā)達(dá)國(guó)家的居民已經(jīng)與維持其生存的文明過程脫節(jié)。作為個(gè)人,哪怕是對(duì)于制造食物、避難所、衣服、藥物、原料或者關(guān)鍵物資等基本技能,我們都表現(xiàn)出驚人的無知。我們的生存技能已經(jīng)退化到這樣的程度:假如現(xiàn)代文明的生命支持系統(tǒng)失效,假如食物和衣服不再奇跡般地出現(xiàn)在商店的貨架和衣架上,大部分人類都將過不下去。當(dāng)然,曾幾何時(shí)每個(gè)人都是生存專家,那時(shí)候人們與土地的聯(lián)系更加密切,對(duì)生產(chǎn)方法更加熟悉,而要想在后末日世界中生存下去,你需要倒轉(zhuǎn)時(shí)鐘,重新學(xué)習(xí)這些核心技能。更重要的是,在我們已經(jīng)習(xí)以為常的每一項(xiàng)現(xiàn)代技術(shù)背后,都有著大量關(guān)聯(lián)成網(wǎng)的其他技術(shù)作為支撐。僅僅了解每一個(gè)零件的設(shè)計(jì)和材料,遠(yuǎn)不足以制作出一部iPhone。這部手機(jī)雄踞在一座龐大金子塔的塔尖,而構(gòu)成塔身的則是很多使之得以出現(xiàn)的技術(shù):開采和精煉用于制作觸摸屏的稀有元素銦;用高精度的光刻法制造計(jì)算機(jī)處理芯片中的微電路;以及揚(yáng)聲器中那些小得不可思議的零件,更別提維持遠(yuǎn)程通訊和手機(jī)功能所必需的無線基站網(wǎng)絡(luò)和基礎(chǔ)設(shè)施。文明崩潰之后出生的及時(shí)代人會(huì)覺得現(xiàn)代手機(jī)的內(nèi)部機(jī)理無法理解,微芯片電路的走向細(xì)微得用肉眼無法辨認(rèn),而其目的則更是徹底地深不可測(cè)。科幻作家阿瑟克拉克曾在1961年說過,任何足夠先進(jìn)的技術(shù)都與魔法無異。在大災(zāi)之后的時(shí)代,令人懊惱之處在于,這些不可思議的技術(shù)并不屬于某種遠(yuǎn)在繁星之間的外星人,而是屬于我們自己過去的某個(gè)世代。

在我們的文明中,即便是那些算不上高科技的尋常物品,也要用到很多種必須通過開采或者其他方式獲得、并在專業(yè)化工廠里加工的原材料,以及在生產(chǎn)設(shè)施內(nèi)組裝的獨(dú)特零件。而這一切又依賴于發(fā)電站和遠(yuǎn)距離運(yùn)輸。1958年,在一篇以我們最基本的工具之一的視角寫就的隨筆《我,鉛筆》中,萊昂納德里德以極富表現(xiàn)力的手法表達(dá)了這一觀點(diǎn)。該文的結(jié)論令人震撼:由于原料來源和生產(chǎn)手段的分散,哪怕這樣一個(gè)最簡(jiǎn)單的工具,地球表面上也沒有一個(gè)人擁有足夠的能力和資源制造出來。

對(duì)于我們的個(gè)人能力和日常生活中哪怕是簡(jiǎn)單物件的生產(chǎn)之間的鴻溝,托馬斯思韋茨曾在2008年做過一次令人信服的展示。當(dāng)時(shí)他正在英國(guó)皇家藝術(shù)學(xué)院攻讀碩士學(xué)位,想要從無到有地制作一臺(tái)烤面包機(jī)。通過逆向工程,他把一臺(tái)便宜的烤面包機(jī)分拆成簡(jiǎn)單明了的基本構(gòu)件:鐵質(zhì)框架、云母絕緣層、鎳質(zhì)加熱絲、銅線和插頭,以及塑料外殼——然后通過在采石場(chǎng)和礦山挖掘,親自采集到了所有的原材料。他還翻閱了一部16世紀(jì)的文獻(xiàn),查閱出歷史上較為簡(jiǎn)單的冶金技術(shù),利用一個(gè)金屬垃圾箱、燒烤木炭和一個(gè)鼓風(fēng)機(jī)建造出一臺(tái)原始的煉鐵爐。的成品帶著令人愉悅的質(zhì)樸,又散發(fā)著其自身的奇異美感,同時(shí)巧妙地凸顯了我們所面臨問題的核心。

當(dāng)然,即便在一種極端的末日?qǐng)鼍爸校掖嬲呷后w也并不需要立刻自給自足。假如絕大多數(shù)人口都死于一種非常致命的病毒,那么大量的資源都會(huì)留下來。超級(jí)市場(chǎng)仍然保存著充足的食物,你可以在廢棄的百貨商店里選取一身嶄新而好看的名牌服裝,或者從展廳里開走一輛你一直夢(mèng)寐以求的跑車。找一座荒廢的別墅,稍微搜尋一番,就不難找到一些移動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)來保持電燈、暖氣和設(shè)備的運(yùn)行。加油站的地下燃料池還在,足夠讓你的新家和汽車在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里保持完備的功能。事實(shí)上,小群體的幸存者可能在大災(zāi)之后短時(shí)間內(nèi)過得相當(dāng)舒適。文明可以暫時(shí)憑借本身的慣性順勢(shì)滑行。幸存者們會(huì)發(fā)現(xiàn)自己周圍充滿了任由取用的資源:一個(gè)豐饒的伊甸園。

但是,這個(gè)伊甸園正在腐爛。

隨著時(shí)間的推移,食物、衣服、藥品、機(jī)械和其他技術(shù)都會(huì)無情地分解、腐爛、變質(zhì)和降解。幸存者擁有的不過是一段寬限期。隨著文明的崩潰和關(guān)鍵過程——采集原材料、精煉和生產(chǎn)、運(yùn)輸和分配——的突然終止,沙漏被調(diào)轉(zhuǎn)過來,沙子徐徐流淌干凈。剩余資源能夠提供的無非是一個(gè)安全緩沖,讓幸存者們不得不重新開始農(nóng)耕和制造之前擁有一段好過一點(diǎn)的過渡期。

重啟手冊(cè)

幸存者面臨的最重大問題是,人類知識(shí)是集體共有的,分散在全部人口當(dāng)中。沒有任何個(gè)人知曉維持社會(huì)關(guān)鍵過程運(yùn)行所需的足夠知識(shí)。即便鋼鐵鑄造廠里一位經(jīng)驗(yàn)豐富的技師幸存下來,他所了解的也僅僅是他本人工作的細(xì)節(jié),對(duì)鑄造廠里其他工人所掌握的、為維持生產(chǎn)不可或缺的知識(shí),則知之甚少——更別提如何開采鐵礦石或者提供讓工廠運(yùn)行的電力。我們?nèi)粘I钪杏玫降哪切┳铒@眼的技術(shù)僅僅是冰山一角——這不僅是說它們建立于一個(gè)支持生產(chǎn)的巨大制造和組織網(wǎng)絡(luò)之上,還因?yàn)樗鼈兇砹撕荛L(zhǎng)一段進(jìn)步和發(fā)展史留下的遺產(chǎn)。在空間和時(shí)間中,冰山都不為人所見地延伸著。

那么幸存者該向何處尋求出路?在已經(jīng)廢棄了的圖書館、書店和家庭中,書架上蒙塵的書中肯定還保留著大量的信息。然而這些知識(shí)的問題在于,它們被呈現(xiàn)的方式并不適于幫助一個(gè)從零開始的社會(huì)——或者一個(gè)不曾接受專業(yè)訓(xùn)練的人。假如你從書架上抽出一本醫(yī)學(xué)教科書,翻看它滿是術(shù)語和藥物名稱的內(nèi)容,你認(rèn)為你能理解多少?大學(xué)醫(yī)學(xué)教科書是以讀者掌握了大量預(yù)備性知識(shí)為前提的,而且計(jì)劃的使用方式是與現(xiàn)有專家的教學(xué)和實(shí)踐展示相結(jié)合。即便及時(shí)代幸存者中有醫(yī)生,沒有測(cè)試結(jié)果或者他們?cè)鴮W(xué)會(huì)使用的豐富的現(xiàn)代藥物,他們能夠做到的也極為有限——藥店的貨架上,醫(yī)院里已經(jīng)失效的存儲(chǔ)冰柜里,藥物將會(huì)分解變質(zhì)。

由于空曠城市中無人控制的火災(zāi)等原因,這些學(xué)術(shù)文獻(xiàn)中很多本身都會(huì)遺失。更遭的是,每年產(chǎn)生的大量新知,包括我和其他科學(xué)家在我們自己的研究中提出并用到的那些,很多根本沒有存儲(chǔ)在任何持久的媒介上。人類最前沿的知識(shí)主要以轉(zhuǎn)瞬即逝的數(shù)據(jù)比特的形式存在:專業(yè)期刊網(wǎng)站服務(wù)器上存儲(chǔ)的學(xué)術(shù)論文。

即便是以一般讀者為目標(biāo)受眾的書籍也不會(huì)有太大幫助。你能否想象一群只能讀到普通書店中的書籍的幸存者?借助一些關(guān)于怎樣在商業(yè)管理中取得成功、如何通過想象訓(xùn)練來減肥,以及如何閱讀異性身體語言的自助指南中所蘊(yùn)含的智慧,試圖重建文明的努力究竟能走多遠(yuǎn)?而假如后末日時(shí)代的社會(huì)發(fā)現(xiàn)了幾本發(fā)黃變脆的書,把它們當(dāng)作古代的科學(xué)智慧,試圖應(yīng)用順勢(shì)療法來控制瘟疫,或者運(yùn)用占星學(xué)來預(yù)測(cè)農(nóng)業(yè)收成,則更是最為荒謬的夢(mèng)魘。哪怕是科學(xué)領(lǐng)域的書籍也不會(huì)有太大幫助。介紹近期流行科學(xué)的暢銷書或許寫得引人入勝,以聰明的隱喻方法運(yùn)用了日常生活中的觀察,讓讀者對(duì)一些近期的研究有了較為深刻的理解,但是這些書籍或許并不會(huì)產(chǎn)生多少實(shí)用的知識(shí)。簡(jiǎn)而言之,對(duì)于大災(zāi)難的幸存者來說,我們的集體智慧中會(huì)有很大一部分是無法獲取的——至少無法以有用的形式獲取。那么怎樣才可以盡可能地幫助幸存者?指南應(yīng)當(dāng)提供哪些關(guān)鍵信息,這些信息又該如何組織?

我并不是糾結(jié)這個(gè)問題的及時(shí)人。詹姆士拉夫洛克這位科學(xué)家保持著一項(xiàng)令人敬畏的記錄,那就是先于其同行很久便觸及到了一項(xiàng)問題的核心。他最為世人所熟知的思想便是蓋亞假說,認(rèn)為整個(gè)地球——由巖層、海洋和循環(huán)的大氣層構(gòu)成的復(fù)雜集合體,以及覆蓋于整個(gè)地表的薄薄一層生命——可以被理解為一個(gè)單一的個(gè)體,而億萬年以來,這個(gè)個(gè)體一直在降低不穩(wěn)定性以及自我調(diào)節(jié)其環(huán)境。拉夫洛克深深憂慮,這一系統(tǒng)中的一個(gè)元素——智人,現(xiàn)在已經(jīng)有能力通過毀滅性的行為破壞這種自然的制約和平衡。

拉夫洛克借用生物學(xué)上的類比來解釋我們?cè)撊绾伪Wo(hù)自己的遺產(chǎn):“面臨干燥問題的有機(jī)體常常把它們的基因封入孢子,這樣它們重獲新生所需的信息就能夠挺過干旱期。”在拉夫洛克的想象中,孢子的人類等價(jià)物是一本全天候適用的書。“一本初級(jí)科學(xué)讀物,文字簡(jiǎn)明,含義清晰——適用于任何對(duì)地球的狀態(tài)以及如何在地球上生存并生活舒適感興趣的人。”

他所提出的其實(shí)是一項(xiàng)真正浩大的工程:在一本極為厚重的課本中記錄下人類知識(shí)的完整集合——至少在原則上,一旦讀完這本著作,你便理解了當(dāng)今所有知識(shí)的精髓。

事實(shí)上,關(guān)于“全書”的想法有著悠久得多的歷史。過去那些百科全書的編撰者們遠(yuǎn)比今天的我們更加了解,哪怕是偉大文明也同樣脆弱,而保存在人們頭腦中、一旦社會(huì)崩潰就會(huì)消失的科學(xué)知識(shí)和實(shí)踐技能則有著絕高的價(jià)值。狄德羅對(duì)他主編的那部首卷出版于1751年的《百科全書》有著明確的功能定位:人類知識(shí)的保險(xiǎn)倉庫,萬一我們的文明被某次災(zāi)難性事件毀滅,就像埃及、希臘和羅馬等古代文明一樣消亡,只留下片言只語的文字記錄,這部著作可以為后人保存住我們的知識(shí)。這樣,百科全書就變成了保存知識(shí)積累的時(shí)間膠囊。知識(shí)在其中以符合邏輯的方式得到安排整理,并可交互參考,即便發(fā)生影響深遠(yuǎn)的災(zāi)難,也能受到保護(hù),免遭時(shí)間的侵蝕。

自啟蒙運(yùn)動(dòng)以來,我們對(duì)世界的理解有了指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng),編撰一部人類知識(shí)總綱要的任務(wù)如今更是困難了若干個(gè)數(shù)量級(jí)。創(chuàng)造這樣一部“全書”將成為當(dāng)代的金字塔建造工程,需要成千上萬人經(jīng)年累月地全職投入。這種辛苦勞作的目的不是保障法老在身后世界安然地走向永恒的極樂,而是確保我們文明自身的長(zhǎng)存。

只要有這個(gè)意愿,這種耗時(shí)費(fèi)力的事業(yè)也并非不可思議。我父母那一代人曾經(jīng)努力工作,將及時(shí)名人類送上月球:在高潮階段,阿波羅計(jì)劃雇傭了多達(dá)四十萬人,消耗了美國(guó)聯(lián)邦預(yù)算的4%。事實(shí)上,你或許可以認(rèn)為,通過非凡的共同努力,維基百科背后那些堅(jiān)定的志愿者們已經(jīng)創(chuàng)造出了當(dāng)前人類知識(shí)的一個(gè)綱要。互聯(lián)網(wǎng)社會(huì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)專家克萊舍基估計(jì),維基百科目前蘊(yùn)含了大約一億工時(shí)的撰寫和編輯工作量。但是即便你把維基百科全部打印出來,將它的超鏈接用交叉引用的頁碼代替,它距離一本能讓一個(gè)社區(qū)從零開始重建文明的手冊(cè)還是相去甚遠(yuǎn)。它從來不曾具備實(shí)現(xiàn)這個(gè)目的的意圖,也沒有指導(dǎo)從基礎(chǔ)科技向高級(jí)應(yīng)用演進(jìn)所需的實(shí)用細(xì)節(jié)或者組織工作。況且,一部實(shí)體拷貝將大得不可思議,而你又如何確保后末日時(shí)代的幸存者們能夠獲得這樣一份拷貝呢?事實(shí)上,你可以通過采取略微更加優(yōu)雅的方法,來幫助社會(huì)的重建。

在物理學(xué)家理查德費(fèi)曼說過的一句話里,我們可以找到解決方案。在思考人類知識(shí)全部消亡的可能性和人們可以采取什么對(duì)策時(shí),他假設(shè)自己只能把一句話安全地轉(zhuǎn)達(dá)給災(zāi)難之后出現(xiàn)的隨便什么智能生物。什么句子能夠用最少的詞表達(dá)最多的信息呢?“我相信,”費(fèi)曼說,“是原子假說:所有物體都由原子構(gòu)成——這些微小的粒子永遠(yuǎn)不停地運(yùn)動(dòng)著,稍微遠(yuǎn)離一點(diǎn)便互相吸引,被積壓時(shí)便互相排斥。”

你越是思索這一簡(jiǎn)單論斷帶來的推論和可驗(yàn)證假說,它就越是能對(duì)世界的性質(zhì)做出更多的揭示。粒子之間的吸引解釋了水的表面張力,非常接近的原子之間相互排斥解釋了我為什么不會(huì)直接陷入我身下的這把咖啡椅。原子的多樣性,以及它們結(jié)合而成的化合物是化學(xué)的關(guān)鍵原理。這精心寫就的一句話蘊(yùn)含了巨大的信息量,隨著你的研究探索,這些信息將得到揭示及擴(kuò)充。

但是如果你的字?jǐn)?shù)并未受到如此嚴(yán)格的限制呢?如果有著暢所欲言的自由,而又仍然堅(jiān)持著為加速知識(shí)的再發(fā)現(xiàn)而提供簡(jiǎn)明扼要的關(guān)鍵知識(shí),而非試圖編撰一部涵蓋當(dāng)代全部知識(shí)的百科全書的指導(dǎo)原則,那么僅僅寫出一本幸存者用來重啟技術(shù)社會(huì)的快速起步指南是不是可行呢?

我認(rèn)為費(fèi)曼的那一句話能夠以根本上非常重要的方式得到改進(jìn)。僅僅擁有純粹的知識(shí)而沒有利用它的方法是不夠的。要想幫助一個(gè)毫無經(jīng)驗(yàn)的社會(huì)從它的起步階段崛起,你還必須指出如何應(yīng)用那些知識(shí),展示其實(shí)際應(yīng)用。對(duì)剛從最近的災(zāi)難中幸存的人來說,直接的實(shí)際應(yīng)用至關(guān)重要。比如說,理解冶金學(xué)基本原理是一回事,但是利用其原理從死寂的城市中回收并再加工金屬則是另一回事。開發(fā)利用知識(shí)和科學(xué)原理是技術(shù)的本質(zhì),而且正如我們?cè)诒緯袑⒁吹降模茖W(xué)研究和技術(shù)發(fā)展的實(shí)踐是相互交織、密不可分的。

在費(fèi)曼的啟發(fā)下,我認(rèn)為幫助文明陷落幸存者們的好方法,不是創(chuàng)造一部所有知識(shí)的記錄,而是針對(duì)其可能身處的環(huán)境提供一份基礎(chǔ)性指南,以及他們自己重新發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵知識(shí)所需的技術(shù)藍(lán)圖——也就是被稱為科學(xué)方法的強(qiáng)大知識(shí)產(chǎn)生機(jī)制。保存文明的關(guān)鍵是提供一枚內(nèi)容精縮而又能很容易地成長(zhǎng)為一整棵枝繁葉茂的知識(shí)之樹的種子,而不是試圖把巨樹本身記錄下來。用托馬斯艾略特的話來講,哪些片段最適宜支撐我們的斷壁殘?jiān)兀?/p>

這樣一本書蘊(yùn)含著巨大的潛在價(jià)值。想象一下,假如那些古典文明都留下了他們知識(shí)積累的種子,我們自己的歷史又有可能發(fā)生什么樣的事情呢?15—16世紀(jì)時(shí),促成文藝復(fù)興的一個(gè)主要因素就是古代文化向西歐的緩慢回流。這些知識(shí)的大部分都隨著羅馬帝國(guó)的陷落而遺失了,卻被阿拉伯學(xué)者以精心翻譯和復(fù)制的文本保存下來并得到傳播,其他的手稿則又被歐洲學(xué)者重新發(fā)現(xiàn)。但是假如這些哲學(xué)、幾何學(xué)和應(yīng)用機(jī)械方面的著作都在時(shí)間膠囊組成的分布式網(wǎng)絡(luò)里得到了保存,事情又當(dāng)如何?同樣道理,如果有合適的書籍在手,后末日時(shí)代的人們是否就可以避免進(jìn)入另一個(gè)黑暗時(shí)代? ……

正在看,個(gè)人覺得相當(dāng)不錯(cuò),這個(gè)出版社的書其實(shí)相當(dāng)不錯(cuò)。

正在看,個(gè)人覺得相當(dāng)不錯(cuò),這個(gè)出版社的書其實(shí)相當(dāng)不錯(cuò)。

抱著一點(diǎn)如果世界毀滅了會(huì)怎么樣的想法讀下去,學(xué)到了一些有趣的東西

抱著一點(diǎn)如果世界毀滅了會(huì)怎么樣的想法讀下去,學(xué)到了一些有趣的東西

這書瘦了點(diǎn),不符合平時(shí)的比例。這本神奇的書介紹了世界末日之后重啟文明必需的基本科學(xué)知識(shí)。

這書瘦了點(diǎn),不符合平時(shí)的比例。這本神奇的書介紹了世界末日之后重啟文明必需的基本科學(xué)知識(shí)。