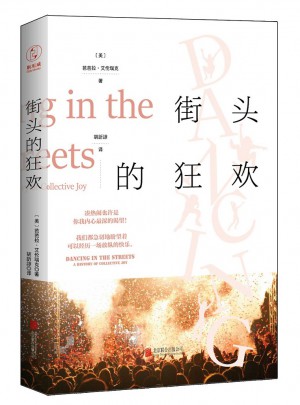

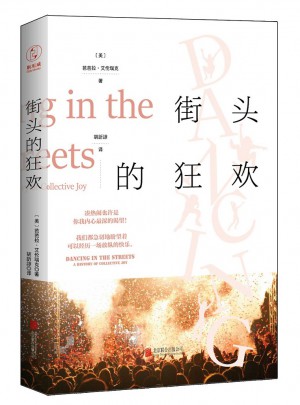

街頭的狂歡:一部看透人類本性的犀利之作

- 所屬分類:圖書 >社會科學(xué)>文化人類學(xué)/人口學(xué)>人類學(xué)/民族學(xué)

- 作者:[芭芭拉·艾倫瑞克] 著,[胡訢諄] 譯

- 產(chǎn)品參數(shù):

- 叢書名:--

- 國際刊號:9787550298613

- 出版社:北京聯(lián)合出版公司

- 出版時間:2017-04

- 印刷時間:2017-04-01

- 版次:1

- 開本:32開

- 頁數(shù):--

- 紙張:純質(zhì)紙

- 包裝:平裝-膠訂

- 套裝:否

《紐約時報》暢銷書作家芭芭拉 艾倫瑞克繼《我在底層的生活》后全新力作,揭開你我內(nèi)心zui深的渴望――湊熱鬧!

一部看透人類本性的“犀利”之作,讀來笑中帶淚。芭芭拉 艾倫瑞克的著作并不是單純的學(xué)術(shù)書籍,從來都是和現(xiàn)實緊密相連的忠告和宣言,普通讀者也能從中找到樂趣,畢竟我們都急切地盼望著可以經(jīng)歷一場放縱的快樂。

在這個擁擠的星球,我們需要更多無意義的活動,去體會我們存在當下的奇跡,并且好好慶祝一番。

芭芭拉 艾倫瑞克(Barbara Ehrenreich),美國暢銷書作家。

1941年生,洛克菲勒大學(xué)細胞生物學(xué)博士,女性主義者、民主社會主義者和政治活動家。專欄作家,作品常出現(xiàn)在《哈潑》《國家》《新共和》等重要刊物中。

她出身底層,父親是礦工,前夫是卡車司機,因此特別關(guān)注美國底層社會的生活。至今已出版21本著作,代表作有《紐約時報》暢銷榜作品《M型社會白領(lǐng)的新試煉》《街頭的狂歡》《我在底層的生活》《失控的正向思考》等。

導(dǎo)論:來跳舞吧

及時章 狂歡的古老源頭

第二章 文明與反彈

第三章 耶穌與狄俄尼索斯

第四章 從教堂到街坊:嘉年華的誕生

第五章 扼殺嘉年華:改革與鎮(zhèn)壓

第六章 清教主義與軍事改革的注解

第七章 憂郁的爆發(fā)

第八章 槍對著鼓:帝國主義遇上狂熱

第九章 法西斯集會

第十章 搖滾革命

第十一章 運動嘉年華

結(jié)論 復(fù)興的可能

及時章 / 狂歡的古老源頭

回到一萬年前,你會發(fā)現(xiàn)人類為了生存,每天都必須疲于奔命地勞動:打獵、采集食物、制造武器和衣物、嘗試耕種。但如果你在某個月光高照的夜晚或季節(jié)交替的時分回到過去,也許還會發(fā)現(xiàn)他們正在做一些沒必要又浪費體力的事:列隊或圍成一圈跳舞,有時戴著面具,服裝看起來經(jīng)過設(shè)計,也常揮舞樹枝。通常,男女都會跳舞,分別在兩隊或兩個圈內(nèi)。他們的臉或身體可能會涂上赭色之類的顏色,考古學(xué)家據(jù)此猜測人類定居的地方布滿那種顏色的礦石。這幅景象,換句話說,也許和十九世紀歐洲人所見到土著的“野蠻”儀式,不會相差太大。

史前時代的非洲、印度、大洋洲、意大利、土耳其、以色列、伊朗和埃及,這些地方均有巖石藝術(shù),上頭描繪有手舞足蹈的人。因此我們可推論出,不管我們遙遠的祖先還做了什么其他的事,他們似乎找到很多時間從事休閑活動,也就是人類學(xué)家維克多 特納所謂閾限的或邊緣的活動。

歡慶的舞蹈是史前時代藝術(shù)家常描繪的主題。以色列考古學(xué)家約瑟夫 加芬克爾(Yosef Garfinkel)認為跳舞的場景是“最常見的,幾乎是新石器時代和紅銅時代用來描述人際互動的主題”。這種跳舞的儀式源于何時仍然未知,但有證據(jù)指出,可以追溯到舊石器時代或石器時代。近期在英格蘭發(fā)現(xiàn)的一處考古遺址中,洞穴天花板上的繪圖是女性舞者列隊跳著“康加舞”,旁邊還有動物的圖畫,像是野牛(bison)和山羊(ibex)。這兩種動物后來被證實一萬年前已在英格蘭絕跡。在有文字之前,甚至過著定居的生活之前,人們就已開始跳舞,并且認為跳舞的重要性足以記錄在石頭上。

了解史前時代的舞蹈儀式并不容易,也無從知道那種興奮感為何。那些圖案風格獨特,許多加芬克爾整理出來的圖案只是一些線條和輪廓,幾乎沒有臉部表情或任何像是表情的描繪,就連辨別哪些是舞者,也要費一番功夫。四肢的位置必須有別于一般活動才看得出是舞者,例如:雙手舉高、牽手圍成一圈、抬腿或跳躍。即使是如此原始、平面的圖案,我們?nèi)钥梢钥闯觯斨杏幸恍┰匾恢毖永m(xù)到近代并成為傳統(tǒng),例如面具和服裝。有些男性人物戴著動物造型或抽象圖案的面具,在考古學(xué)家看來,有些舞者穿的衣服則像是“扮裝”,例如豹皮。畫中人物最清楚的動作應(yīng)該是在表現(xiàn)歡樂,有些人物長發(fā)舞動,仿佛他們正在快速移動,隨著一陣漫長的鼓聲搖頭晃腦。

明顯地,舞蹈儀式對史前時代的人而言并非是在浪費體力。他們花時間設(shè)計面具與服裝,不計后果把熱量消耗在跳舞上。他們寧愿花時間記錄跳舞的場面,而不是其他團體活動。人類學(xué)家特納將舞蹈視為非常態(tài)的偶爾、邊緣或閾限的活動,這只能說明他是以現(xiàn)今工業(yè)時代的思維,懷著產(chǎn)品導(dǎo)向的心態(tài)來看待舞蹈,以史前時代的情況來說,這似乎不盡合理。那些人當然過得辛苦,常常受到食物短缺、疾病、野獸的威脅等。但是跳舞的儀式是他們生活的中心,能滿足他們對狂熱的渴望。也許因為我們現(xiàn)在生活的各個面向都輕松多了,而且工作的義務(wù)大于一切,所以才會想問“為什么”。

人類學(xué)家普遍同意跳舞有演化上的功能,它鼓勵我們不要局限于自己親戚的小圈子,使我們能進到更大的群體中。原始人生活在荒野,從他們的角度來看,大團體的優(yōu)點很明顯:能保護自己不受掠食者侵略。原始人和大多數(shù)的動物(比方說羚羊)不同,他們能夠形成集體防御:包圍侵略的掠食者,拿樹枝威脅,或至少敲打出可怕的聲音嚇跑敵人。對遠古的人類來說,威脅不只是其他掠食的動物(大型貓科),還有現(xiàn)在已經(jīng)絕種的其他原始人種,或者躲起來準備突襲自己的同類。就人類的情況來說,防御的工具包括火、石頭、尖銳的樹枝等,但防御的及時步,就是聚在一起,形成一個團體。

英國人類學(xué)家羅賓 鄧巴(Robin Dunbar)寫了一本暢銷書《哈拉與抓虱的語言》(此為繁體版譯名,英文書名:Grooming, Gossip, and the Evolution of Language),他在書中提到,一個舊石器時代團體的適當人數(shù)大約為一百五十人。他仔細研究了交談(包括講八卦)的功能后,認為那能幫助人們聚集成約一百五十人的團體。抓虱也一樣,互相挑出對方毛發(fā)里的小蟲、灰塵,對其他原始人有同樣的功能。雖然他的書名沒提到跳舞,但書中有提到,跳舞將這些過去的人類團體聚集起來。鄧巴認為,交談的問題在于,“無法滿足情感的層面”:

我們學(xué)習辯論和推理的能力,同時需要更原始的情感機制來凝聚大的團體……需要較深層且充滿感情的活動來超越冰冷的推理和辯論。看來我們需要利用音樂和身體接觸來達成。

事實上,他認為舞蹈儀式比交談重要——舞蹈“能讓人表現(xiàn)當下內(nèi)在的需求”,并提供人們“形而上或宗教的意義”。值得注意的是,現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)上百個史前時代跳舞的圖像,但石頭上卻沒有任何線條圖案是有關(guān)聊天的。

鄧巴認為團體的舞蹈,尤其是列隊和圍成圈,能夠打破隔閡與凝聚社群。特納從二十世紀原住民儀式中也發(fā)現(xiàn),團體舞蹈能夠團結(jié)“共同體”中的成員。除了他們兩人的發(fā)現(xiàn),有趣的是,希臘文中的“法律”(nomos)一詞,也帶有音樂“旋律”的意思。通過舞蹈,將身體投入在音樂之中,就是將自己融入在社群里,而且比起享有共同的神話或習俗,這種融入的程度更深。隨著音樂和唱誦動作,團體中競爭對手和派系能以沒殺傷力的舞蹈一較高下,或者一笑泯恩仇。如同神經(jīng)科學(xué)家說的:“跳舞是用來形成團體的生物科技。”(如果能知道舞蹈儀式發(fā)揮作用至少需要多少人,應(yīng)該會很有趣,但我找不到這方面的著作。)

因此對于團體和團體中的個人而言,借由舞蹈聚在一起,在演化上比起幾個人的小團體較有優(yōu)勢:較易形成團體,以防御侵入地盤或有威脅性的動物或人類。其他物種還做不到這一點。鳥類有它們的曲子,螢火蟲能組合它們的光芒,大猩猩有時會聚在一起揮舞手臂。雖然動物行為學(xué)家稱這些為“嘉年華”,但我們從沒發(fā)現(xiàn)有任何動物能創(chuàng)造音樂,并隨著旋律起舞(也可能它們隱瞞這個天賦不讓人類知道)。人類本身就有這種天賦,能夠交流對彼此的愛,這是弗洛伊德難以想象的:這種愛,或說是凝聚力,把大于兩人世界的團體結(jié)合起來。

當然,舞蹈只能在以下情況將人們拉近:及時,活動目的是為了創(chuàng)造歡愉;第二,提供小團體無法達到的歡愉。在史前時代,儀式中的舞者對自己所參與的活動有不同的認知,可能是為了修補分裂的關(guān)系,或是為下一次與敵人交戰(zhàn)而準備。無論如何,他們也在從事自己喜歡的事,因而愿意投入大量的精力。在比較“原始”的社會中,舞蹈慶典的參與者陷入狂熱,足以證實他們的慶典充滿愉悅。現(xiàn)代的西方人則是參加舞會或其他動感的活動,包括搖滾演唱會、銳舞派對或各種夜店的活動。如同歷史學(xué)家威廉 麥克尼爾(William H. McNeill)在他的著作《與時俱進》(Keeping Together in Time)中指出,簡單的團體活動就能產(chǎn)生深深的、甚至興奮的滿足感,例如列隊前進或吟唱。他談到自己年輕時在二戰(zhàn)中服役訓(xùn)練的過程:

操練時,漫長的團體行動所喚起的情感,用文字很難描述。回想起來,那是一種良好的感覺,充滿全身;更確切地說,那是一種奇怪的感覺,整個人放大了、膨脹起來,變得比生命更巨大。這一切都得感謝這樣的團體儀式。

事實上,我們喜歡有節(jié)奏的音樂,光看著別人跳舞就會興奮,很難克制自己不要加入。有些西方人觀察土著或奴隸的儀式時,發(fā)現(xiàn)跳舞是會傳染的;人們能察覺到強烈的欲望,想跟著其他人一起舞動。這樣的刺激可能是聽覺的或視覺的,或來自人體內(nèi)肌肉對節(jié)奏的反應(yīng)。某位精神科醫(yī)生研究過,跳舞能夠“刺激大腦皮質(zhì),繼而于人類身上制造強烈的快感以及難以言喻的體驗”。

人類同時一起舞動時,為什么身體會有如此大的反饋?我們在性行為中能獲得愉悅的反饋,這很容易理解:個體若無法從事性行為或與異性性交,則無法繁衍后代。當大自然要我們做某事,像是吃飯和性交,它就會和善地提醒我們的腦袋,讓那件事情變得愉快。假如團體的動態(tài)活動確實能促成人類的集體防衛(wèi),那么能從這種活動中感到愉悅的個體,就比較能在天擇過程中存活下來。換句話說,演化必須讓腦神經(jīng)系統(tǒng)更緊密地連接:控制動作的中樞神經(jīng)、回報他人動作的視覺中樞,以及邊緣系統(tǒng)的愉悅區(qū)。節(jié)奏律動的快感也能幫助我們克服面對掠食者的恐懼,就像在歷史上的關(guān)鍵時刻,行進音樂能鼓舞士氣。

我們至今尚未理解這種愉悅感的神經(jīng)傳導(dǎo)過程。最近剛好有個有趣的臆測,人類是高度的模仿動物,比猴子或其他的靈長類更甚。很多父母都很訝異,小嬰兒能以笑容回應(yīng)笑容,當父母伸出舌頭時,他們也會跟著伸出舌頭。嬰兒是如何將伸出舌頭的影像轉(zhuǎn)換成肌肉的動作,自己也把舌頭伸出來呢?鏡像神經(jīng)元的發(fā)現(xiàn)也許可以解答。個體觀察到某個行為(例如父母伸出舌頭),以及執(zhí)行該行為時,神經(jīng)元都會有反應(yīng)。換句話說,觀察與執(zhí)行同一個行為是緊密相連的。我們看到一個舞者,神經(jīng)系統(tǒng)就不自覺地開始運作,這便是為什么我們會跟著跳進舞池。神經(jīng)科學(xué)家馬賽爾 金斯波蘭尼(Marcel Kinsbourne)提到:

觀察到的行為促使觀察者從事一樣的行為,觀察者因而成為參與者……鼓的旋律聲淹沒了個人的評斷,引發(fā)觀察者轉(zhuǎn)而回到原始的狀態(tài)。引用沃爾特 弗利曼(Walter JFreeman)的話:“跳舞是跟著節(jié)奏律動,并吸引其他人做一致的動作。”舞者的一致性、互動、輪流表演,都像是回到最初狀態(tài)。和其他人在相同的旋律里一起作樂——行進、唱誦、跳舞——能引發(fā)非理性的、親密的歸屬感,還有相同的心理狀態(tài)。

盡管如此,要強調(diào)一點,舞蹈并不如金斯波蘭尼詮釋的,認為其僅僅是一種返璞歸真的手段,好把個人融入團體中。這是西方人普遍的偏見。如同我在導(dǎo)論指出的,現(xiàn)存“傳統(tǒng)社會”的舞者,經(jīng)常嘔心瀝血為舞蹈作曲,為了的舞步與動作不斷練習,并且設(shè)計服裝和身上的裝飾品。他們在舞蹈當中體驗渾然忘我的狀態(tài),或與團體交融,也為自己的技巧和才華尋求發(fā)光的機會。他們舞藝精湛的原因,非常有可能是演化生物學(xué)家所謂的性選擇。另外,跳舞的時候裝扮得好看,男性發(fā)出低沉的聲音、女性展現(xiàn)凹凸有致的身材,也都是性選擇的結(jié)果。跳舞和作曲的能力不限于單一性別,我們常被這方面能力優(yōu)越的人所吸引,因此他們在繁衍上較有優(yōu)勢。

事實上,季節(jié)性的大型儀式和慶典可能肩負著繁衍的功能,提供機會讓個人在家族外尋找伴侶。好幾百人總是在歷法中規(guī)定的時間,從不同部落和小團體前來參加。從這個需求來看,音樂和舞蹈的才華也是個人的資產(chǎn)。在近代的研究中,有學(xué)者提出這樣的可能性,其研究對象是未婚的肯尼亞桑布魯族(Samburu)男子:

這些“奇怪的男人”年紀介于男孩與成年男性之間,也就是處于尷尬又漫長的青春期。他們沮喪的時候就跳舞,激動地搖晃身體,跳到出神。當一群年輕男性在女孩子面前被對手的舞藝比下去時,就會出現(xiàn)這種情緒性的場面。

被“比下去”是一種警訊,代表我族無法繼續(xù)繁衍下去。從演化的角度來看,女孩們可能在無意識中會認為,你們這群人比較沒有能力組成團體防御。

不過,談到演化,我還是無法不談我對音樂和舞蹈所評估的適應(yīng)值(adaptive value)。鄧巴和其他人強調(diào),音樂和舞蹈的主要功能是大量聚集人群,但它們應(yīng)該曾在團體防御上扮演過更重要的角色。如同今日在野外的靈長類,早期的人類需要聚集在一起面對掠食動物。大家緊緊靠在一起,踏步、吼叫,揮舞樹枝和棍棒。到我們這個時代,人們還是常建議登山者,在野外遇到熊的時候,要用類似的方法驅(qū)趕它,比如拿著樹枝揮舞來夸大自己的身高。同樣的道理,早期的人類和原始人應(yīng)該也學(xué)會了在侵略動物面前,一起踏步和揮動樹枝。就我理論上的推斷,侵略動物也許會被這個集合起來的動作欺騙,以為他面對的是一個非常巨大的動物,而不是一群既脆弱又無力的人。人們一起揮舞樹枝和踏步時,也許還齊聲吟唱或喊叫,動物看到了,很容易認為只有眼前一個人,或只有一個神經(jīng)系統(tǒng)在作用。對掠食者來說,好等一會兒,去抓一個落單的人,也好過去和一個看起來六米高、發(fā)出巨大聲音,又有很多只腳的怪獸對決。(這是可以用實驗來證實的假說。饑餓的掠食動物,像是獅子和獵豹,可能會遇到很多人類小團體,有些安靜地站著,有些雖然是移動的,但雜亂無章,有的則是一起行動。為了安全考量,實驗者可架設(shè)肉眼看不見的電網(wǎng),保護人類實驗者不被動物攻擊。希望有人敢去做這個實驗,我很期待它的結(jié)果。)

這種情況也可能發(fā)生在集體狩獵中,獵物可能會被人類團體逼到獵網(wǎng)、死路或崖邊。很多野生動物被史前人類捕捉,像是美洲野牛或原牛(Aurochs),它們本身也是很兇猛的,需要很多勇氣去捕捉它們。集體狩獵的時候,整個團體,包括男人、女人、小孩,都站出來,吼叫、踏步,也揮舞樹枝和火把,一同追捕成群的獵物。人類學(xué)的證據(jù)指出,這樣的狩獵模式可追溯到舊石器時代,甚至早于一小群人圍捕單只獵物。[10]如同集體防御對抗掠食動物,眾人一致的動作也增強了團體的威力,使團體看起來像一個巨大的對手。

在巖畫上,各式各樣史前舞蹈的特征,正符合這個假說。史前時代舞蹈的圖案常有很高的頭飾,讓頭看起來像是很大的面具,而且常是動物面貌的形狀,人們也高舉雙手揮舞樹枝。由此推測,舞蹈儀式應(yīng)源于重演擊退動物的場景,為了下一次迎戰(zhàn)對手凝聚向心力,并教導(dǎo)年輕人如何繁衍與生存。

隨著時間推移,集體狩獵式微,來自野生動物的威脅也減少了,人類勝利的喜悅卻依舊能通過儀式重現(xiàn)。借由節(jié)奏,人們就知道要做同一組動作,以展現(xiàn)集體的力量,威嚇想捕捉的動物,或嚇跑前來侵略的動物。落單的話,人類是很脆弱無能的動物,但經(jīng)由旋律群聚在一起,并利用棍棒和面具壯大聲勢,眾人會覺得自己變得和其他非人類的野獸一樣有威脅性,或至少在外表上就很可怕。當我們談到超越實際經(jīng)驗的感受,覺得“某部分比我自己還要巨大”,可能就是我們無意識地想起古時候曾假扮成多頭的怪物。

狂喜之神

離開臆測的史前景象后,我們進入信史時代。大約五千年前,人類開始留下文字記錄和大量的藝術(shù)作品,這些更確實的材料,讓我們更進一步了解人類文化。我們從這些文字記錄和藝術(shù)品中得知,舞蹈儀式一直延續(xù)到文明初期,也就是農(nóng)業(yè)、城市、社會階級興起,以及開始書寫的時期。在古代兩河流域、希臘、印度以及巴勒斯坦的考古遺跡中發(fā)現(xiàn)的器皿和壁畫上,人們描繪列隊或繞圈的舞者。在遠古中國,鄉(xiāng)村的男女分別列隊跳舞,進入信史時代后,狂喜儀式也出現(xiàn)了。法國歷史學(xué)家葛蘭言(Marcel Granet)是漢學(xué)家,他寫道:

冬季的慶典充滿戲劇化的場面,參加者常常顯得異常興奮。即使在孔子時代,這些參加的人都像“發(fā)狂”一樣(覺得被圣靈上身)……陶鼓聲帶動舞蹈,直到狂熱的境界,酒精更助長氣氛。降魔者(巫師的一種)則穿著動物的毛皮,模仿動物跳舞。

在古代近東區(qū),《舊約圣經(jīng)》清楚指出,古希伯來人堅持傳統(tǒng),很享受他們的慶典舞蹈,通常也會飲酒設(shè)宴。例如《出埃及記》中,女先知米里暗“手持鈴鼓,所有女人也拿著鈴鼓隨著她跳舞”。當以色列軍隊戰(zhàn)勝非利士人返鄉(xiāng)時,“婦女們從以色列各城里出來、歡歡喜喜、打鼓擊磬、歌唱跳舞、迎接掃羅王”。(《撒母耳記上》,第十八章第六節(jié))我們不確定,當時官方準許的舞蹈和儀式是否夠熱鬧,足以成為狂歡派對。某位歷史學(xué)家的看法是“以色列的先知不懂得縱情作樂,投入熱情的狂歡儀式”,而是“保持冷靜,有時候如癱瘓般,只等著看見、聽見神的話語”。但如同加芬克爾所觀察的,希伯來文中bag一字同時有“慶典”與“圍成一圈”的意思,表示許多猶太傳統(tǒng)慶典的原始形態(tài)就是圍成圈跳舞。

毫無疑問地,希伯來人有集體狂歡的傳統(tǒng),但很少得到官方的允許。事實上,我們只能從反對狂歡的人那里得知相關(guān)訊息,也就是耶和華的信徒所寫的《舊約圣經(jīng)》。書中記載,以色列地區(qū)土生土長的迦南人有傳統(tǒng)的多神信仰,膜拜兩河流域中心的神靈,例如暴風之神巴力(Baal)和女神阿娜特(Anat)、亞舍拉(Asherah),這些信仰的特色應(yīng)該就是集體狂歡儀式,只是我們不清楚活動的目的。經(jīng)文里頭直接或間接提到,這些儀式含有偶像崇拜、飲酒無度、放縱性欲等行為,可能還有活人獻祭。比如說,亞撒王的祖母是太后,她崇拜女神,所以亞撒王貶了她,說她“不是一個偉大的女人,她造了可怕的偶像亞舍拉”。雖然無法得知這些嚴厲的控訴是否屬實,但一代又一代,有些事從未中斷,威嚇著耶和華的信徒。摩西宣布,僅能崇拜的神耶和華,數(shù)個世紀后,仍有先知大聲疾呼,要人們放棄老舊的迷信。但希伯來人繼續(xù)墮落,有證據(jù)指出,直到公元前五世紀,還有人在舉行被禁止的拜神儀式。

通常大家都認為,古希臘人具理性、最能代表西方文化,但反倒是他們留下清楚的證據(jù),讓我們了解那些“危險的”、“會造成社會分裂”的狂熱儀式。不管是狂歡、隨性,或是高尚的跳舞,在古希臘社會中,都是重要又核心的活動。年輕男子或女子各自結(jié)群、或混在一起行進或繞圈,享受跳舞的樂趣。人們固定舉行慶典,偶有特殊事件,如戰(zhàn)爭勝利、拜神,甚至只是為了好玩,也會大肆慶祝。神話中,忒休斯(Theseus)帶著他從米諾陶(Minotaur)救出來的年輕男女,圍成圈,跳著“鶴舞”,模仿這種快步涉水的鳥。從荷馬描述的英雄時代,我們可以得知,希臘的年輕人在各種場合跳舞——婚禮、收成,或只是發(fā)泄他們青春的精力。希臘人認為“跳舞”(choreia)一詞,必定源于“喜悅”(chara)。阿喀琉斯盾牌上的圖案不是什么可怕的敵人,而是軍隊里思鄉(xiāng)的同袍看了必定認為是希臘精髓的東西:

年輕人在跳舞,還有未婚女性在求愛,彼此的手搭在對方的手腕上……他們靈巧的雙腳,輕盈地繞著圈跑著……不久,他們列隊,面對彼此,周圍都是成群的圍觀者,一起開心地跳舞。一旁,圣潔的樂手彈奏著七弦琴,場中有兩個人飛舞著,帶領(lǐng)著大家的舞步。

舞蹈也是希臘藝術(shù)常見的主題。工匠常用跳舞的圖案來增添器皿的光彩,希臘古典時期最棒的戲劇也是充滿合唱、舞蹈的音樂劇。事實上,“悲劇”(tragedy)一詞是延伸自“公羊”和“歌曲”這兩個詞。最初,合唱團是由穿著羊皮的男士組成,模仿半人半山羊的森林之神薩梯(Satyr),薩梯會跳舞來娛樂他的主人——酒神狄俄尼索斯。

現(xiàn)在我們只能猜想,古希臘的宗教信仰是“跳舞教”,后來歐洲人游歷世界所遇到的“野蠻人”中,也常出現(xiàn)這些儀式。如同作家阿道司 赫胥黎(Aldous Huxley)所觀察的:“比起其他活動,舞蹈儀式所提供的宗教體驗似乎更令人滿足、更有說服力……人類使用肌肉的時候,最容易感知神的旨意。”

古典學(xué)家莉蓮 勞勒爾(Lillian Lawler)二十世紀六十年代的著作中提到,狂熱舞蹈毫無疑問是希臘的主要傳統(tǒng)之一。以女神阿爾忒彌斯(Artemis)的信仰為例:阿爾忒彌斯是繁衍與狩獵之神,在希臘南部阿爾忒彌斯神殿中,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了定音鼓。根據(jù)勞勒爾的看法,這個樂器,“有助于帶動狂熱氣氛”。在斯巴達,人們祭祀阿爾忒彌斯時,跳起舞來特別狂野。但我們不知道這是宗教的緣故,還是當中隱含的性誘惑。祭典里女人和女孩只穿著露肩的袍衣,跟性感睡衣沒什么兩樣。

在古代的西方世界,狂熱儀式崇拜的神明各式各樣:希臘有阿爾忒彌斯、德墨忒爾(Demeter);在羅馬,有來自埃及的伊西斯(Isis),以及大地之母西布莉[Cybele,在小亞細亞一帶則稱為瑪格那 瑪特(Magna Mater)],在波斯則有密特拉(Mithras)。有個希臘神明,祭祀他時一定得有狂歡儀式,不能省略。若不顧他的要求,人們將經(jīng)歷比死亡或肉體折磨更可怕的命運。抗命的人會被逼瘋,然后殺了自己的小孩。這個神明是狂歡與恐懼的根源——狄俄尼索斯,在羅馬被稱為巴克斯(Bacchus)。他掌管世間的莊園和葡萄酒,在靈性上的職責是統(tǒng)轄“晚會”(orgeia),字面的意思是,晚上在森林舉辦的儀式,從“縱酒狂歡”(orgy)一詞衍生而來,膜拜他的人會跳舞跳到出神。希臘人如此需要信仰眾神,便是告訴我們,在他們的世界中,體驗狂熱非常重要。他們的眾神包括了愛之神、戰(zhàn)爭之神、農(nóng)業(yè)之神、金工之神、狩獵之神,他們需要這些具有人身人臉的眾神明,給予他們狂喜的感受。

比起當時其他的神,狄俄尼索斯對人一視平等,非常平易近人,不管是有權(quán)有勢的人或是窮人,都可以加入教團(Thiasus)。尼采想象他的祭拜儀式是:“奴隸以自由之身前來。人與人之間,一道道僵硬、仇視的藩籬都粉碎了,社會已存的、統(tǒng)治者豎起的高墻都會倒下。”歐洲古典學(xué)者之中,尼采特別強調(diào)古希臘戲劇源于狄俄尼索斯。尼采發(fā)現(xiàn),高尚的希臘藝術(shù)背后的靈感來源是如此瘋狂、熱情,就理論上他大膽推測,器皿表面上畫的不只是不朽的對稱圖案,還有狂野的舞蹈。尼采認為,神明想要的很簡單,只是想借著舞蹈的律動,從“個人存在的恐懼”中,解放人的靈魂,與“神秘的太一”融為一體。

女人與狄俄尼索斯最為相應(yīng),與女信徒的關(guān)系最為密切。但在這里要特別強調(diào),男性也會膜拜他,比如鄉(xiāng)村慶祝釀酒收成,或是為了表達對神的敬意而暢飲狂歡等。只不過在當時禁止女人參與公共事務(wù)的希臘城邦,狄俄尼索斯對女人特別有吸引力。當男人謀劃戰(zhàn)爭或研究哲學(xué)時,女性的活動多半被約束在家庭中。男孩在襁褓中,還無法感受參與公共事務(wù)的樂趣與挑戰(zhàn)時,被稱為“活在黑暗當中”。在希臘的許多城市,女人喝酒甚至是不被允許的。

女信徒祭拜狄俄尼索斯,最惡名昭彰的是冬季舞蹈的慶典,在現(xiàn)代人的眼里,那就像女人暴動、胡亂演出的話劇一樣。從神話的觀點來看,這些女性是被神“召喚”,才放下她們的紡紗,拋棄她們的小孩,跑出家門到山上去,披著小鹿皮,發(fā)狂地跳舞。這些酒神的女信徒,在狄俄尼索斯的祭祀儀式中,披頭散發(fā)、揮舞著酒神杖(thyrsus,上頭以松果裝飾),穿越森林,呼叫著神的名字或大喊著“呦咿”,到達希臘人所謂“迎接神靈進入體內(nèi)”[enthousiasmos,編按:即熱情(enthusiasm)的字源]的狀態(tài),也就是我們現(xiàn)代許多文化中常出現(xiàn)的“附身”現(xiàn)象。這不是神話里才有的場景,在某些時節(jié)與地點,官方會允許人民舉辦冬季慶典,例如每兩年在寒冬中舉辦一次。公元二世紀的希臘作家保塞尼亞斯(Pausanias)敘述過,曾有一群女信徒登上八千英尺高的帕納塞斯山(Parnassus),簡直和了不起的運動員一樣,而且是在冬天。希臘歷史家普魯塔克(Plutarch)也描述了一群女性祭祀者被暴風雪困住,必須派遣救援的故事。

對狄俄尼索斯的崇拜無種族界線。根據(jù)考古學(xué)家阿瑟 埃文斯(Arthur Evans)的研究,和狄俄尼索斯相似的祭神儀式遍布方圓五千英里,從葡萄牙,經(jīng)過北非到印度,神的名字也大有不同,包括巴克霍思(Bakkhos)、潘(

好書值得分享閱讀!

街頭文化,體現(xiàn)出的是當?shù)氐乃孜幕拿婷埠挖厔荩@種文化又折射出了普通民眾甚至是社會底層民眾對社會和生活的態(tài)度。

書很不錯,很滿意

書好看,內(nèi)容豐富多彩!

書很好!!

very good

不錯的喜歡

大眾心理學(xué)叢書,對群體事件發(fā)生進行解析。

用一個角度說明了支配與控制

非常非常好

還不錯,可以看看

這商品不錯。

書挺好,我很喜歡,期待下次合作愉快

物流很快,包裝很好,趁這次當當搞活動,果斷入手。書還沒看,想來不會差。這次當當圖書的活動很給力,真正給廣大讀者以實惠。希望當當此類活動多多益善。

很好的書,快遞十分快,全部滿分!可以的!

非常好的一本書

雖然還沒看,但感覺不錯

書不錯,很滿意

值得一讀的作品。

還沒看!!!!

整體感覺不錯

內(nèi)容非常好 值得深思 書本身也可以收藏

書買太多太多了!絕大部分都還沒有拆看的。為了得積分寫此“評論”!但幾乎所有膠裝書的通病都是絕大部分膠裝不到位。此書膠裝還行,若想知其內(nèi)容如何的,此評可以忽略掉了!待日后詳看了再來追評吧!

有點后悔,看篇讀書報告就可以了。

比想象中內(nèi)容好好多啊啊,超級棒 ,很專業(yè)

經(jīng)典之作,值得閱讀收藏,就是太貴

剛看了引言,人物名多有看不懂的成分,希望看了內(nèi)容不會失望

書剛收到,還沒來得及看,書是正版,紙質(zhì)好,物流也很快,好評!

湊熱鬧也許是你我內(nèi)心最深處的渴望,我都急切地盼望著可以經(jīng)歷一場放縱的快樂

在這個擁擠的星球,我們需要更多無意義的活動,去體會我們存在當下的奇跡,并且好好慶祝一番。

在這個擁擠的星球,我們需要更多無意義的活動,去體會我們存在當下的奇跡,并且好好慶祝一番。

揭開你我內(nèi)心*深的渴望――湊熱鬧!這是一部可以讓人開懷大笑的書,在這個擁擠的星球,我們需要更多無意義的活動,去體會我們存在當下的奇跡,并且好好慶祝一番

《紐約時報》暢銷書作家芭芭拉·艾倫瑞克全新力作!一本探討你我內(nèi)心zui深渴望的書籍,一部看透人類本性的“犀利”之作。我閱讀,我推薦,好書