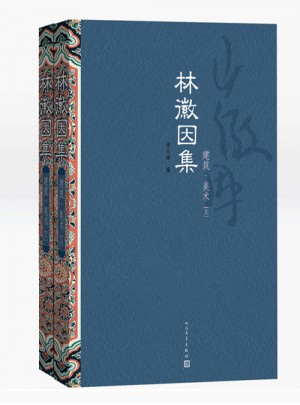

本卷系《林徽因集》之一種,分上下兩冊(cè)。收有迄今可以找到的林徽因建筑、美術(shù)領(lǐng)域的全部作品,注釋詳盡,校勘嚴(yán)謹(jǐn)。為反映林徽因作品原貌,本卷載入大量林徽因美術(shù)作品原件照片;為便于讀者研究、閱讀,本卷依據(jù)原稿,特輔以大量出自梁林之手的古建、雕塑照片及繪圖。本卷有相當(dāng)內(nèi)容系首次與讀者見(jiàn)面。

林集正文包括前插數(shù)百幅高畫(huà)質(zhì)林徽因原版影像、林徽因手跡均高清印制,整書(shū)布脊精裝,集閱讀價(jià)值、研究?jī)r(jià)值、收藏價(jià)值于一體。(隨書(shū)附贈(zèng)林徽因美術(shù)手稿復(fù)制件一份。)

這部《林徽因集》是迄今為、完備、嚴(yán)謹(jǐn)、精致的林徽因作品全編,相當(dāng)數(shù)量文稿、書(shū)信、照片首度曝光;三卷四冊(cè)精裝,多方位展現(xiàn)了林徽因先生在文學(xué)、建筑、美術(shù)領(lǐng)域的成就。這部《林徽因集》具有極高的閱讀價(jià)值、研究?jī)r(jià)值和收藏價(jià)值,是喜愛(ài)林徽因,喜愛(ài)文學(xué)、建筑的讀者不可多得的好讀本。《林徽因集》的出版耗時(shí)多年,得到了梁思成、林徽因家屬及許多單位、個(gè)人的大力支持;它的出版,是對(duì)國(guó)內(nèi)林徽因作品出版亂象的一次正本清源,也是對(duì)廣大讀者、研究者的一個(gè)莊重、嚴(yán)肅的交代。

林徽因,(1904—1955),女,漢族,福建閩縣(今福州)人,出生于浙江杭州。中國(guó)著名建筑師、詩(shī)人、作家。人民英雄紀(jì)念碑和中華人民共和國(guó)國(guó)徽深化方案的設(shè)計(jì)者。建筑師梁思成的及時(shí)任妻子。三十年代初,同梁思成一起用現(xiàn)代科學(xué)方法研究中國(guó)古代建筑,成為這個(gè)學(xué)術(shù)領(lǐng)域的開(kāi)拓者,后來(lái)在這方面獲得了巨大的學(xué)術(shù)成就,為中國(guó)古代建筑研究奠定了堅(jiān)實(shí)的科學(xué)基礎(chǔ)。文學(xué)上,著有散文、詩(shī)歌、小說(shuō)、劇本、譯文和書(shū)信等,代表作《你是人間的四月天》,《蓮燈》,《九十九度中》等。

梁從誡,(1932—2010),男,祖籍廣東新會(huì),出生于北京市。祖父梁?jiǎn)⒊赣H梁思成,母親林徽因。曾任全國(guó)政協(xié)委員、全國(guó)政協(xié)常委,全國(guó)政協(xié)人口、資源、環(huán)境委員會(huì)委員,民間環(huán)保組織"自然之友"(中國(guó)文化書(shū)院·綠色文化分院)創(chuàng)辦人、會(huì)長(zhǎng)。1999年,獲中國(guó)環(huán)境新聞工作者協(xié)會(huì)和香港地球之友頒發(fā)的"地球獎(jiǎng)",以及國(guó)家林業(yè)局頒發(fā)的"獎(jiǎng)"。2010年10月28日下午4時(shí),在北京病逝,享年79歲。

建筑

論中國(guó)建筑之幾個(gè)特征

平郊建筑雜錄

閑談關(guān)于古代建筑的一點(diǎn)消息

云岡石窟中所表現(xiàn)的北魏建筑

敦煌邊飾初步研究

中國(guó)佛教初期的藝術(shù)是劃時(shí)代的產(chǎn)品,分了在此以前的,和在此以后的中國(guó)藝術(shù)作風(fēng),它顯然是吸收了許多外來(lái)的所謂西域的種種藝術(shù)上新鮮因素,卻又更顯然地是承前啟后一脈貫通,表現(xiàn)著中國(guó)素來(lái)所獨(dú)有的,出類(lèi)拔萃的藝術(shù)特質(zhì)。所以研究中國(guó)藝術(shù)史里一個(gè)重要關(guān)鍵就在了解外來(lái)的佛教傳入后的作品。(中國(guó)的無(wú)名英雄的匠師們?yōu)榱诉@宗教的活動(dòng),所努力的各種藝術(shù)創(chuàng)造,在題材,技術(shù),和風(fēng)格的幾個(gè)方面掌握著什么基本的民族的傳統(tǒng);融合了什么樣嶄新的因素;引起了什么樣的變革和發(fā)展了什么樣藝術(shù)程度的新創(chuàng)造。)

佛教既是經(jīng)由西域許多繁雜民族的傳播而輸入的原發(fā)源于印度的宗教思想,它所帶來(lái)的宗教藝術(shù)的題材大部都不是中國(guó)原有所曾有的。但是表現(xiàn)這宗教的藝術(shù)形式,風(fēng)格,工具與手法,使在傳達(dá)內(nèi)容的任務(wù)中可達(dá)到激動(dòng)情感的效果的,在來(lái)到中國(guó)以后必不可能同在印度或在西域時(shí)相同。佛教初入之時(shí)中國(guó)的佛教信徒在藝術(shù)表現(xiàn)上都倚賴(lài)什么呢?是靠異國(guó)許多不同民族的僧侶藝匠,依了他們的民族生活狀況,工具條件和情調(diào)所創(chuàng)出的佛教的雕塑,繪畫(huà),建筑,文字經(jīng)典和附屬于這一切藝術(shù)的裝飾圖案,輸入到中國(guó)來(lái)替中國(guó)人民表現(xiàn)傳播宗教熱誠(chéng)和思想嗎?一定不是的。那么是由中國(guó)人民匠工們接受各種民族傳播進(jìn)來(lái)的異國(guó)藝術(shù)的一切表現(xiàn)和作風(fēng),無(wú)條件的或盲目呆板的來(lái)摹仿嗎?還是由教義內(nèi)容到表現(xiàn)方法,到藝術(shù)型類(lèi)與作風(fēng),都是通過(guò)了自己民族的情感和理解,物質(zhì)條件,習(xí)慣要求和傳統(tǒng)的技術(shù)基礎(chǔ)來(lái)吸收溶化許多種類(lèi)的外來(lái)養(yǎng)料,逐步的創(chuàng)造出自己宗教熱誠(chéng)所要求的藝術(shù)呢?這問(wèn)題的答案便是中國(guó)藝術(shù)史中重要的一頁(yè)。

國(guó)內(nèi)在敦煌之外在雕刻方面和在建筑方面,我們已能證實(shí),為了佛教,中國(guó)創(chuàng)造出自己的佛教藝術(shù)。以雕刻為例,佛教初期的創(chuàng)造,見(jiàn)于各個(gè)著名的摩崖石窟和造像上,如云岡,龍門(mén),天龍山,南北響堂山,濟(jì)南千佛山,神通寺以及許多南北朝造像,都充分證明了,為了佛教熱誠(chéng),我們?cè)谑谭矫娴氖炙嚱彻ご_實(shí)都經(jīng)過(guò)最奇刻的考驗(yàn),通過(guò)自己所能掌握的技巧手法,和作風(fēng)來(lái)處理各種嶄新的宗教題材,而創(chuàng)造出無(wú)比可愛(ài)、天真、純樸、灑脫雄勁的摩崖大像,佛龕,窟寺,浮雕,各種大小的造像雕刻和許多杰出的邊飾圖案,無(wú)論是在主體風(fēng)格,細(xì)部花紋,陽(yáng)刻雕形和陰紋線條方面手法的掌握,變化與創(chuàng)造,都確確實(shí)實(shí)的保存了在漢石刻上已充分發(fā)達(dá)的舊有優(yōu)良傳統(tǒng),配合了佛教題材的新情況,吸收到由西域進(jìn)來(lái)的許多新鮮影響,而豐富了自己。南北朝與隋唐之初的作品每一件都有力地證明我們?cè)谶m應(yīng)新的要求和吸取新的養(yǎng)料的過(guò)程中最主要的是沒(méi)有失掉主動(dòng)立場(chǎng)而能迅速發(fā)展起來(lái),且發(fā)展得非常璨爛,智慧地運(yùn)用舊基礎(chǔ),從沒(méi)有作不加變革的模仿;一方面創(chuàng)造性極強(qiáng),另一方面豐富而更鞏固了中國(guó)原有優(yōu)良的傳統(tǒng)。

但在有色彩的繪畫(huà)藝術(shù)方面,一向總為了缺乏實(shí)物資料,不能確鑿的研討許多技術(shù)上問(wèn)題。無(wú)論是關(guān)于處理寫(xiě)實(shí)人物或幻想神像,組織畫(huà)面,背景或圖案花紋,或是著色渲染,勾描輪廓的技術(shù),我們都沒(méi)有足夠研究的資料可以分合較比進(jìn)行詳盡的討論過(guò)。我們知道只有從敦煌豐富的畫(huà)壁中才能有這條件。它們是那樣的豐富,有那樣多不同年代的作品,敦煌在地理上又是那樣的接近輸入佛教的西域,同許多不同民族有過(guò)長(zhǎng)期密切的交流,所以只有分析理解敦煌畫(huà)壁的手法作風(fēng),在畫(huà)題,布局,配色和筆觸諸方面的表現(xiàn),觀察它們不自覺(jué)的和自覺(jué)的變化和異同,才真能幫助我們認(rèn)識(shí)中國(guó)繪畫(huà)源流中一個(gè)大時(shí)代。確實(shí)明白當(dāng)時(shí)中國(guó)畫(huà)匠怎樣運(yùn)用民族傳統(tǒng)的畫(huà)像繪色描線等的技術(shù),來(lái)處理新輸入的佛教母題,尤其重要的是因?yàn)榉鸾趟囆g(shù)為中國(guó)藝術(shù)老樹(shù)上所發(fā)出的新枝。因?yàn)橄嘈抛诮炭梢越饩瓤嚯y,所以佛教藝術(shù)曾是無(wú)數(shù)被壓迫的勞苦人民和辛勤的匠人們所熱烈參加的群眾活動(dòng),因此它曾發(fā)展得特別蓬勃而普遍,不是宮廷藝術(shù)而是深深在人民中間的,逐漸形成一支藝術(shù)的主干。了解當(dāng)它在萌芽時(shí)期和發(fā)展成長(zhǎng)階段對(duì)于今天的我們更是重要知識(shí)。

中國(guó)畫(huà)匠怎樣融會(huì)貫通各種民族杰出的各自不同的題材手法加以種種變革來(lái)發(fā)展自己,而不是亦步亦趨,一味的模仿或被任何異國(guó)情調(diào)所兼并吞沒(méi),如過(guò)去四五十年里中國(guó)工藝美術(shù)所遭受的破壞與迫害,正是我們今天應(yīng)該學(xué)習(xí)而作為我們的借鑒的。

在敦煌這批極豐富且罕貴的藝術(shù)資料里,以繪畫(huà)技術(shù)為對(duì)象來(lái)研究時(shí)就牽涉很多方面。首先就有題材的處理,畫(huà)面的整個(gè)布局,和每個(gè)畫(huà)面在色彩上的主要格調(diào)。其次如關(guān)于佛像菩薩,和飛仙的體裁服飾和畫(huà)法作風(fēng)。再次還有各種畫(huà)中的景物襯托,如云、山、水、石、樹(shù)木、花草和各種動(dòng)物,尤其是人的動(dòng)作,馬的馳騁等表現(xiàn)方法。再次還有畫(huà)的背景里所附帶的建筑,舟車(chē),和器物。末后才是圍繞著畫(huà)幅或佛像背光,裝飾在人物衣緣或沿著洞窟本身各部分的圖案花紋的問(wèn)題。但這新萌芽的圖案花紋和老干的關(guān)系,同其它許多問(wèn)題一樣的有著重大價(jià)值。尤其是這新枝,由南北朝到隋唐,迅速的生長(zhǎng)繁殖充滿活力而流行全國(guó),豐富了我國(guó)千余年來(lái)的工藝美術(shù)。并且它們還流傳到朝鮮、日本、越南,變化發(fā)展得非常茂盛,一直影響到歐洲十八世紀(jì)早期和近代的工藝。

現(xiàn)在為了要認(rèn)識(shí)在圖案花紋方面本土的傳統(tǒng)的根底和新進(jìn)來(lái)的養(yǎng)料如何結(jié)合,當(dāng)時(shí)匠師們?nèi)绾我宰约簨故斓膬?yōu)良的手法來(lái)處理新的方面而又將許多異國(guó)的新因素部分的吸收進(jìn)來(lái),我們就必須先能分別辨認(rèn)各種單獨(dú)特征的來(lái)龍去脈,發(fā)現(xiàn)各種系統(tǒng)與典型規(guī)律。有了把握分別辨認(rèn),我們才有把握發(fā)現(xiàn)各種不同因素綜合交流的證例,找出新舊的關(guān)系。分別辨認(rèn)是研究各種民族藝術(shù)作風(fēng)與型式的必要步驟,別的任何架空的理論都不能解決這認(rèn)識(shí)的問(wèn)題。

因此我們要了解敦煌畫(huà)壁中的圖案花紋,我們除了需要殷周戰(zhàn)國(guó)秦漢三國(guó)兩晉一切金石漆陶器物上紋樣和在中國(guó)其它地區(qū)中的南北朝隋唐遺物來(lái)同敦煌的作較比。而同時(shí)還必需探討佛教藝術(shù)在印度時(shí)本身的特征和構(gòu)成因素。如最初大月氏種族占領(lǐng)的貴霜朝所興起的佛教藝術(shù)的特點(diǎn),健馱羅地方藝術(shù)作風(fēng)中的希臘因素與波斯影響,中印度和南方原有的表現(xiàn),鞠多王朝全盛的早期和頹廢繁瑣的后期與末期等。更重要的是佛教傳入中國(guó)沿途所經(jīng)過(guò)的各地方混居復(fù)雜民族的藝術(shù)作風(fēng)以及他們同西方的波斯,遠(yuǎn)方的希臘,南方的印度和我們之間的種族文化上的關(guān)系。在庫(kù)車(chē)(龜茲)為中心與以哈拉和卓(高昌)吐魯蕃為中心的許多洞窟壁畫(huà)的題材色彩手法和情調(diào)的根源,和在和闐附近,及尼雅樓闌等遺址中所發(fā)現(xiàn)的古代藝術(shù)殘跡資料,便都要是我們重要的觀察對(duì)象。先做了一番所謂分別辨認(rèn)的準(zhǔn)備工作,然后觀察敦煌資料中最典型的類(lèi)型,尋出何者為中國(guó)原有的生命與性質(zhì),何者為西域僧侶藝匠所輸入的波斯,印度,希臘殖民地東羅馬,何者又是經(jīng)過(guò)自己匠師將外族輸入的因素加以變革來(lái)適合自己民族的情調(diào)和風(fēng)格,便比較地有把握了。

在集中討論圖案之前對(duì)于敦煌繪畫(huà)的其它方面,我們可以說(shuō)引人注意的,就是有許多顯著地是當(dāng)時(shí)中國(guó)民族傳統(tǒng)風(fēng)格很奇異而大膽的同佛教題材結(jié)合在一起。如畫(huà)的布局,北魏洞窟中橫幅正類(lèi)似漢石祠石刻畫(huà)壁,畫(huà)的處理亦很接近晉代石棺還是以二十四孝為題材的那種刻石。盛唐洞壁上凈土經(jīng)變的布局組織都以一座殿堂(所謂寶樓)為主要背景,佛像菩薩則列坐其間或其前,前階臺(tái)上和兩旁對(duì)稱(chēng)的廊廡之間則安置各種舞蹈作樂(lè)或聽(tīng)法的菩薩,這種部署還依稀是漢石祠正中主題的布局。印度佛教畫(huà)如阿姜他洞窟壁畫(huà)的布局就同以上所舉,敦煌的兩種都不同,佛的坐處如小型建筑物的很多,也有菩薩很大的頭肩由云中飄忽出現(xiàn)俯瞰底下塵世王子后妃作樂(lè),所謂王子觀舞等場(chǎng)面。佛經(jīng)故事在畫(huà)幅中的組織,敦煌的也同印度西域等不同。庫(kù)車(chē)附近,洞中有一例將畫(huà)面用不同的兩三色,主要青和綠,畫(huà)成許多棱形葉子,分幾個(gè)排列,每個(gè)葉子中畫(huà)一故事。敦煌北魏窟中的經(jīng)變將不同時(shí)間的題材組織在一個(gè)橫幅之中,如舍身飼虎圖等。唐窟則皆以主要凈土經(jīng)變放在壁面當(dāng)中,兩旁和下段分成若干方格或長(zhǎng)方形畫(huà)框,每框一事一題。四川大足縣摩崖石刻布局也是如此。又如在敦煌所畫(huà)的北魏隋唐飛仙,正同云岡龍門(mén),天龍山石刻浮雕上所見(jiàn)到的一樣,是中國(guó)自己獨(dú)創(chuàng)的民族型式同西域的、印度的或蔥嶺西邊通印度的巴米安谷中的佛龕上,波斯印度希臘混合型的,都不一樣,在氣質(zhì)上尤其不同。敦煌北魏的佛像菩薩塑像殘毀或重修之后不易見(jiàn)到在他處石刻上所有的流暢俊美的刀刻手法,但在繪畫(huà)上的局部衣紋都保持有漢晉意味,衣褶裙裾末端或折角處銳利勁瘦的筆法仍是那種灑脫豪放隨筆起落而產(chǎn)生的風(fēng)格。尤其是飛仙的姿勢(shì)生動(dòng),披肩和飄帶迎風(fēng)飛舞,最能令人見(jiàn)到下筆時(shí)腕力和筆觸的練達(dá)遒勁,真是氣韻生動(dòng),痛快淋漓,無(wú)比可愛(ài),無(wú)比可貴的民族作風(fēng)。敦煌畫(huà)壁上許多襯托的景物,如樹(shù)木云山,馬的動(dòng)作和建筑物的描寫(xiě)也都富于傳統(tǒng)精神,或從漢畫(huà)脫胎而出,或同我們所僅有一些晉畫(huà)(包括石棺畫(huà)石)都極為神似,同時(shí)又開(kāi)了后代鐵線細(xì)描系統(tǒng)的基本作風(fēng)。凡以種種顯而易見(jiàn)的都只能說(shuō)是筆者的大略印象,沒(méi)有專(zhuān)家的分析闡明之前當(dāng)然不能據(jù)此作何結(jié)論,這里只是指出敦煌早期的畫(huà)壁上有一望而見(jiàn)到的民族作風(fēng)雄厚的根底和在此上面所發(fā)展創(chuàng)造出來(lái)的佛教畫(huà)。

但當(dāng)我們轉(zhuǎn)到洞窟的裝飾圖案花紋這一方面時(shí),可引起顯著的注意的恰恰相反。初見(jiàn)之時(shí)只見(jiàn)到新的題材手法來(lái)得異常大量,也異常突兀,花紋繪飾的色彩既殊特,手法又混淆變化,簡(jiǎn)直有點(diǎn)無(wú)法理喻它們的源流系統(tǒng)。而同時(shí)凡是我們所熟識(shí)的認(rèn)為是周秦漢晉的金石的刻紋,陶漆器物上的彩飾,秦磚漢瓦等的典型圖案,在這里至少初步的印象下,都像是突然隱沒(méi)毫無(wú)蹤影。主要的如同秦銅器上的饕餮,夔龍,盤(pán)蛇走獸,雷紋波紋,戰(zhàn)國(guó)的銅器上,楚漆上,漢鏡上,各種約略如幾何形的許多花紋,和獸類(lèi)人物,云氣浪花,斜線如意鉤等,或是瓦當(dāng)上,墓壁上,石闕上所見(jiàn)的四神:青龍,白虎,朱雀,神武等形式,在敦煌都顯著地不見(jiàn)了!一切似乎都不再被采用,竟使我們疑問(wèn)到這里的圖案是否統(tǒng)統(tǒng)為異族所輸入的,但當(dāng)我們?cè)倮潇o地一看,在繪飾方面除卻塑型的蓮座外,不但印度的圖案沒(méi)有,希臘波斯系的也不見(jiàn)有多少,所謂西域的如和在庫(kù)車(chē)附近許多洞窟畫(huà)壁所見(jiàn)和它們同樣式的也是沒(méi)有的。那么這許多璨爛動(dòng)人的圖案都從那里來(lái)的呢?它們是怎樣產(chǎn)生的呢?

當(dāng)我們仔細(xì)思考一下,及時(shí)個(gè)重要的原因,當(dāng)然是圖案同器物的體型和制造材料及功用是分不開(kāi)的。第二個(gè)原因,則是它同所在地方的民族工藝的傳統(tǒng)也是分不開(kāi)的。從立體器物方面講,敦煌洞窟原是一種建筑物。所以如果我們要了解它的裝飾圖案,我們必需由了解建筑裝飾的立場(chǎng)下手。從這個(gè)出發(fā)點(diǎn)來(lái)檢查敦煌圖案的系統(tǒng),我們就會(huì)很快發(fā)現(xiàn)一條很好的線索指出我們可以理解它們的途徑。在地方民族工藝傳統(tǒng)方面講,敦煌是中國(guó)的地方,洞窟也部分的是中國(guó)木構(gòu),大多數(shù)的畫(huà)匠又是漢族的人民。他們有著的是根深蒂固的中國(guó)傳統(tǒng),而且是漢全盛時(shí)代的工藝方面的培養(yǎng)。

因?yàn)槎鼗投纯咴且环N建筑物,在傳入中國(guó)及西域之前這種窟寺在印度是石造的佛教建筑物,在建筑結(jié)構(gòu)細(xì)部上面的裝飾所以便是以石刻為主的花紋。最早創(chuàng)始于印度佛教藝術(shù)的健馱羅地區(qū)的居民中是有過(guò)。在公元前,就隨亞力山大大帝經(jīng)由波斯而進(jìn)入印度的希臘的兵卒和殖民,稍南的西海岸上,則有從小亞細(xì)亞等地,在及時(shí)世紀(jì)以后經(jīng)波斯灣沿海而來(lái)的各種商賈人民,所以藝術(shù)中帶著很顯著的直接或間接希臘的影響,尤其是在人像雕刻和建筑細(xì)部圖案方面的發(fā)展最為顯著。這種印度的佛教的"石窟寺",在傳到敦煌之前先傳到塔里木盆地中無(wú)數(shù)伊蘭語(yǔ)系的西域民族的居留地,如天山南麓龜茲馬耆,吐魯蕃一帶造窟都極盛行。但它們同在敦煌一樣因?yàn)槭|(zhì)松軟洞壁不宜于石刻,所以一切裝飾都是用彩色繪畫(huà)的。因此也以彩畫(huà)代替窟內(nèi)應(yīng)有的結(jié)構(gòu)部分和上面的雕刻裝飾的。所以西域就有多種彩繪的邊飾圖案都是模仿建筑物上的藻井柱額石楣,椽頭,疊澀等雕刻部分與其上的浮雕花紋。在敦煌這種外來(lái)的以彩繪來(lái)摹擬建筑雕刻的圖案也是很顯著的,最典型的就有用"凹凸畫(huà)法"的椽頭,萬(wàn)字紋,和以成列的忍冬葉為母題的建筑邊飾,用在洞頂下部墻壁上部的橫楣梁額等位置上,龕沿券門(mén)上和檻墻上端的橫帶上。

但是敦煌的石窟寺仍然為中國(guó)本土的建筑物,它不可能脫離中國(guó)建筑的因素。在敦煌邊飾中有許多正畫(huà)在洞頂藻井方格的枝條上的,和人字坡下并列的椽子上的,和其它許多長(zhǎng)條邊飾顯然不是由于摹擬雕刻的花紋而來(lái),就因?yàn)橹袊?guó)建筑是木構(gòu)的系統(tǒng),屋頂以下許多構(gòu)材上面自古就常有藻飾彩畫(huà)的點(diǎn)綴。《三輔黃圖》述漢未央宮前殿,就提到"華榱璧珰",《西京雜記》則更清楚的說(shuō)"椽榱皆繪龍蛇縈繞其間"又說(shuō)"柱壁皆畫(huà)云氣,花卉,山靈,鬼怪"。所以這就使我們必需注意到敦煌邊飾的兩個(gè)方面,一是起源于石造建筑的雕刻部分的外來(lái)花紋主要的如忍冬葉等;一是繼續(xù)自己木構(gòu)上彩畫(huà)的傳統(tǒng)所謂"云氣龍蛇縈繞的體系"。我們?cè)谏綎|武氏石祠壁上,祁禰明書(shū)像石上,孝堂山石祠壁上,磁縣古墳的石門(mén)楣上都見(jiàn)到一種變化的云紋,這種云紋也常見(jiàn)于楚漆和漢代陶質(zhì)加彩的器物上。在漢墓的磚柱上則確有"龍蛇縈繞"的圖案。這兩種圖案在敦煌邊飾中雖然少也都可找到原樣。如朱雀形類(lèi)的祥鳥(niǎo)也有一些例子。唐以后的卷草氣勢(shì)極近似云紋,卷草正如云的波動(dòng),卷頭又留有云狀的葉端的極多。和火焰紋混合似火而又似云的也有,都可以從中追尋那發(fā)展的來(lái)蹤去跡。所謂"云氣花卉山靈鬼怪"的作風(fēng)則滲入壁畫(huà)的上部,龕以上或洞頂斜面中,組成壁畫(huà)的一部。

當(dāng)?shù)窨绦团c彩繪型兩種圖案體系都是以粉彩顏料繪出成為邊飾時(shí)區(qū)別當(dāng)然很少,但有一個(gè)本來(lái)基本上不同之處經(jīng)過(guò)后來(lái)的滲合相混才不顯著,我們必需加以注意。就是雕刻型的圖案在畫(huà)法上有模仿凹凸雕刻的傾向,要做成浮雕起伏的效果,組織上多呆板的排列,而繪畫(huà)型的圖案則是以線紋筆意為主的繪畫(huà)系統(tǒng),隨筆作豪放的自由處置。

我們不知道《建康實(shí)錄》中所說(shuō)南朝梁時(shí)的一乘寺的寺門(mén)上所畫(huà)"凹凸花稱(chēng)張僧繇手跡者"是什么,但如所說(shuō)"其花乃天竺遺法,朱及青綠所成,遠(yuǎn)望眼暈如凹凸,近視即平,世咸異之",則當(dāng)時(shí)確有這種故意仿浮雕的畫(huà)法且是由印度傳入的。在敦煌邊飾中我們所見(jiàn)到的畫(huà)法在敷色方面確是以青綠及朱的系統(tǒng)所成,主要是分成深淺的處理方法。底色多深赭,花紋色則鮮艷,青、綠、黃、紫都有,每色分兩道或三道逐層加深,一邊加重白粉幾乎成白色,并描一條白粉線,做成花或葉受光一面的效果;另一邊則加深顏色再用一道灰色或暗褐色,略如受影一面的效果。目的當(dāng)然是為仿雕刻所產(chǎn)生的凹凸。在沿用中這個(gè)方法較機(jī)械的使用久了便迷失了目的,訛誤為純粹裝飾的色彩分配時(shí)大半沒(méi)有了凹凸效果而產(chǎn)生了后代彩畫(huà)所稱(chēng)的"退暈"法,即每色都分成平行于其輪廓的等距離線,由深到淺或由淺到深,稱(chēng)退暈。幾個(gè)顏色的退暈交織在一個(gè)圖案中,混合了對(duì)比與和諧的最微妙的圖案上作用。這種彩畫(huà)和寫(xiě)實(shí)有的距離,非常妍麗而能使彩色交互之間融洽安靜沒(méi)有唐突錯(cuò)雜之感。

以線紋為主的中國(guó)傳統(tǒng)的雖然有色的圖案仍然是老老實(shí)實(shí)著重于線條的縈繞的。如龍蛇紋或如漆器銅器上的飾紋等,但兩線間可有"面",這種"面"上還加線可受不同顏色的支配,使主要圖案顯露在底色以上,但圖案仍以線和面相輔而成所謂紋。這個(gè)"紋"和"地"的關(guān)系便做成裝飾效果。所以最有力的是線紋的組織變化,縈繞或波動(dòng)。作圖時(shí)也以此為重點(diǎn),便養(yǎng)成畫(huà)工眼與手對(duì)連續(xù)線紋的控制所謂一筆到底,一氣呵成的成分,而喜歡縈迴盤(pán)繞。中國(guó)風(fēng)圖案的高度成就重點(diǎn)也就在此。這里還牽涉到技術(shù)方面工具的因素,中國(guó)傳統(tǒng)的筆的制法和用筆的方法,下文便還要討論到。其次是著色的面,所以對(duì)于明暗法的凹凸沒(méi)有興趣而將它改變成退暈法的裝飾效果。

很顯然的這兩種圖案,至少在敦煌,起源雖不同,而在沿用中邊飾的處理方法和柱壁上飛仙云氣草葉互相影響混而為一,很快的就結(jié)合成一個(gè)統(tǒng)一的手法不易分出彼此,如忍冬葉的變化。上文所說(shuō)我們的匠師能將新因素加以變革納入自己系統(tǒng)之中這里就是一例。縈繞線條的氣勢(shì)再加以"退暈"著色的處理,云氣山靈鬼怪龍蛇縈繞等主題上又增加了藤蔓卷草寶花枝條的豐富變化,就無(wú)比大膽而聰明的發(fā)展開(kāi)來(lái)。

敦煌邊飾中還有一個(gè)第三種因素,就是它受到編織物花紋影響的方面,乃至于可說(shuō)是綾錦圖案的應(yīng)用。除用在椽楣枋等部分外更多用在區(qū)隔墻上各畫(huà)幅的框格邊緣上。這不是沒(méi)有原因的。上文已提到過(guò)敦煌洞窟是建筑物,盡管它的來(lái)源是印度和西域,它同時(shí)還是在中國(guó)本土上的建筑物,不可能脫離中國(guó)建筑中許多構(gòu)成因素。中國(guó)建筑裝飾的傳統(tǒng)里有同絲織物密切的關(guān)系的一面,所以敦煌洞窟的裝飾圖案必然地也會(huì)有綾錦花紋這一方面的表現(xiàn)。

更早的我們尚缺資料,只說(shuō)遠(yuǎn)在秦漢,我們所知道的一些零星紀(jì)錄。秦始皇的咸陽(yáng)宮是"木衣綈繡,土被朱紫",便是足夠說(shuō)明當(dāng)時(shí)的建筑物的土壁上有畫(huà),而木構(gòu)部分則披有錦繡。在漢代的許多殿內(nèi)則是"以椒涂壁,被以文繡",或是"屋不呈材,墻不露形,裛以藻繡,絡(luò)以綸連"。所謂"裛"據(jù)文選李善注"裛纏也"、"綸,糾青絲綬也"。這些"文繡"和"藻繡"起初當(dāng)然是真的絲織纏著掛著的,后來(lái)便影響到以錦繡織文為圖案描到壁上的木構(gòu)部分,如我們?cè)跐h磚柱和漢石祠壁上橫楣橫帶上所見(jiàn)。

最初壁上的藻繡同當(dāng)時(shí)衣服上的絲織綾錦又有沒(méi)有關(guān)系呢?有的,《漢書(shū)·賈誼傳》里:"美者黻繡是古天子之服,今富人大賈嘉會(huì)召客者以被墻!"又如"今庶人屋壁得為帝服",及"富人墻屋被文繡,天子之后以緣其領(lǐng),庶人孽妾緣其履"。都說(shuō)出了做衣服的絲織竟濫用到墻上去。且壁上的文繡的圖案也可以用到衣領(lǐng)和鞋的邊緣上來(lái)。在敦煌畫(huà)中盛唐人物的衣領(lǐng)袖口邊飾圖案的確同用在墻上畫(huà)幅周?chē)淖疃嗍窍嗤摹?/p>

記載資料中如唐張彥遠(yuǎn)的《歷代名畫(huà)記》中論,"裝背裱軸"就說(shuō)明六朝已有裱褙字畫(huà)的辦法。那么綾錦和畫(huà)幅自然又有密切關(guān)系,在唐時(shí)絲織花紋又發(fā)展到壁畫(huà)的框沿上自是意中事。漢武氏祠石刻畫(huà)壁上橫隔的壁帶上用的是以斜方形為裝飾的圖案。漢畫(huà)象磚的邊緣不但用棱形方格,也多用上下銳角的波紋,都可由于絲織物的編紋而來(lái)的圖樣。在敦煌早期窟中椽上和藻井支條上也多用斜方格圖案。這種斜方格或棱形圖案亦多見(jiàn)于人物衣上,更無(wú)疑的是絲織物所常用的織紋。漢稱(chēng)錦為織文,《太平御覽》曾引《西京雜記》漢宣帝將其幼時(shí)臂上所帶寶鏡"以琥珀筒盛之,緘以斜文織成"。在這方面我們還有兩處宋代的資料。一是宋代所編的《營(yíng)造法式》一書(shū)里論"彩筆作"的一篇中稱(chēng)棱形圖案為"方勝合羅",方勝本為斜方形的稱(chēng)呼,"羅"字指明其為絲織。又一處是宋莊綽《雞肋篇》中說(shuō)"錐小兒能燃茸毛為線織方勝花",可見(jiàn)斜方形花是最易編織的花紋圖案。在唐大歷六年關(guān)于絲織花紋的禁令上所提到的名稱(chēng),如盤(pán)龍、對(duì)鳳、孔雀、芝草、萬(wàn)字等中間也有"雙勝"之名,當(dāng)是重疊的菱形圖案。菱形的普遍地作為絲織物圖案當(dāng)無(wú)疑問(wèn)。敦煌中菱形花也在早期洞中用于椽和支條上更可注意它是繼續(xù)原來(lái)傳統(tǒng)如在漢磚柱磚楣上所見(jiàn)。

敦煌邊飾除卷草外最常見(jiàn)的是畫(huà)幅周沿的"文繡"文,而文繡文中除菱形外就是"圓窠"。這兩者之外就是半個(gè)略約如棱形的花紋的對(duì)錯(cuò),和半個(gè)"圓窠"花紋的對(duì)錯(cuò),此外就是"一整兩破"的菱形或圖案。這些圖案也都最常見(jiàn)于衣緣,證明其為文繡綾錦的正常圖案。唐綾錦的名稱(chēng)中就有"小圓窠"、"窠文錦"、"獨(dú)窠、""四窠"、"鏡花綾"等都是表示文繡中的團(tuán)花紋的。而其中的"獨(dú)窠"當(dāng)是近代所謂大團(tuán)花。內(nèi)中花紋如對(duì)雁、對(duì)鷹、對(duì)麒麟、對(duì)獅子、對(duì)虎、對(duì)豹,在唐武則天時(shí)曾是表示官職榮譽(yù)的,而在唐開(kāi)元十九年玄宗時(shí)又曾敕六品以下"不得著獨(dú)窠繡綾,婦人服飾各依夫子"等語(yǔ),如此嚴(yán)重當(dāng)已成為階級(jí)制度的標(biāo)志了。幾何紋的圖案中還有一種龜甲錦文,也是唐的典型稱(chēng)龜背錦的,常見(jiàn)于人物衣袍上面。此外在唐以前北魏西魏和隋的洞窟邊飾中還有多種非中國(guó)的絲織物花紋,顯著的表現(xiàn)著薩珊波斯的來(lái)源,如新月形飛馬大圓窠孔雀翎等。這些圖案多用小白粉點(diǎn),小圓圈或連珠圓點(diǎn)等點(diǎn)綴其間,疑為蠟染手法所產(chǎn)生的處理方法,但這些圖案不多見(jiàn)于建筑物上,而是描于人像衣服上的。顯為當(dāng)時(shí)西域傳入的波斯系之絲織物,不屬于中國(guó)的錦文類(lèi)內(nèi)。

總之,敦煌圖案花紋有主要的三種來(lái)源。一是伊蘭系的石刻浮雕上的圖案花紋,代表這種的是各種并列的忍冬葉紋。二是秦漢建筑物上的云氣龍紋系統(tǒng)的圖案,這種圖案在敦煌多散見(jiàn)于壁畫(huà)上或人字坡下木椽之間等。三是"文繡"錦文的系統(tǒng)多見(jiàn)于畫(huà)幅周沿亦見(jiàn)于人物衣領(lǐng)上者。這三種來(lái)源基本地都是發(fā)展在建筑結(jié)構(gòu)上的裝飾同建筑結(jié)合在一起的。及時(shí)第二兩種來(lái)源性質(zhì)雖不相同但在敦煌的條件下它們都是以粉彩畫(huà)裝飾建筑中的虛構(gòu)的結(jié)構(gòu)部分,既非石造也非木構(gòu),只是畫(huà)在泥壁上的長(zhǎng)條邊飾,所以很快的就彼此混合產(chǎn)生如云又如龍的長(zhǎng)條草葉裝飾圖案。唐卷草就是最成熟的花樣。以上的三種圖案在敦煌的洞窟外木造建筑部分中也被應(yīng)用在梁柱門(mén)楣藻井支條上。后代所常用的豐富的中國(guó)建筑彩畫(huà)的主要源流都可以追溯至此。同時(shí)在敦煌之外的地區(qū)里凡是金屬和木作的器物,玉作石刻的裝飾也都可以應(yīng)用這些為刻鏤的圖案。唐宋所發(fā)展的彩繒錦繡絲織上的紋樣也同這里建筑上所見(jiàn)的彩畫(huà)系統(tǒng)始終保持著密切關(guān)系,互相影響。唐宋綾錦無(wú)疑的也常用卷草,所謂盤(pán)條繚綾不知是否。此外今日所知織錦名稱(chēng)中唐宋以來(lái)只有"瑞草"一名提到草的圖案,其他如"偏地雜花"、"重蓮"、"紅細(xì)花盤(pán)雕"等則無(wú)一指示其為卷草,而都著重于卷在它們的當(dāng)中的花。在實(shí)物方面和畫(huà)中人物的衣上所見(jiàn)到若干證例,也是以草卷花而名稱(chēng),當(dāng)然便隨花了。在建筑上后代用菱形龜背鱗甲錦文的彩畫(huà)則極普遍,宋營(yíng)造法式的彩畫(huà)作中就詳畫(huà)各種錦文的規(guī)格名稱(chēng),錦文在彩畫(huà)中始終占重要位置。

這一切都不足為怪,事實(shí)上佛教繪畫(huà)中的一切圖案都發(fā)展到整個(gè)工藝范圍以?xún)?nèi)的裝飾方面。或繪,或雕、鑲嵌、刻鏤,或織,或繡,陶瓷、五金,各依材質(zhì)都可以靈活處理,普遍的應(yīng)用起來(lái),各地發(fā)掘唐墓中遺物,和日本皇室所保存的唐代器物都可供參證。當(dāng)中國(guó)佛教藝術(shù)興盛之時(shí),造像同工藝美術(shù)也隨著佛教的傳播流傳入朝鮮和日本。現(xiàn)在從朝鮮三國(guó)時(shí)期,和日本推古寧古天平、平安的遺物里都看得清清楚楚南北朝和唐的影響。日本至今對(duì)北魏型或唐代卷草都稱(chēng)作"唐草",尤為有趣。

……

很好

好

不錯(cuò)

向林徽因大師致敬

下次還來(lái)買(mǎi)

愛(ài)不釋手的人文精裝,不贅述

在當(dāng)當(dāng)買(mǎi)了好多年的書(shū)了。質(zhì)量非常好,與賣(mài)家描述的完全一致,非常滿意,真的很喜歡,完全超出期望值,發(fā)貨速度非常快,包裝非常仔細(xì)、嚴(yán)實(shí),物流公司服務(wù)態(tài)度很好,運(yùn)送速度很快,很滿意的一次購(gòu)物。

打算買(mǎi)來(lái)讀的~這個(gè)價(jià)錢(qián),性?xún)r(jià)比不高啊!不過(guò)裝幀設(shè)計(jì)不錯(cuò),線裝書(shū)有些另類(lèi)。

書(shū)正版,物流也很給力

很高端大氣上檔次

非常不錯(cuò)的一本圖書(shū)!值得一看!

書(shū)很精美啊,質(zhì)量也好 有大量插圖 不錯(cuò)

真的挺好!!值得購(gòu)買(mǎi),值得收藏!

好書(shū)一本,值得一讀。

經(jīng)典名著值得擁有

入了兩套,裝幀特別好

這套書(shū)有點(diǎn)偏貴,不過(guò)感覺(jué)不錯(cuò),慢慢欣賞吧

好 非常好

書(shū)脊的紋飾選擇略有缺憾,其他各種要素均上乘。

在春節(jié)前也能按時(shí)送貨真的很好啊,以后會(huì)多次購(gòu)買(mǎi)的

裝幀精美,這樣的裝幀對(duì)得起內(nèi)容。大家之作,需仔細(xì)拜讀。人民文學(xué)出版,很好。

送人的,同事表示很滿意,頁(yè)面精美,圖片清晰,價(jià)格也不貴

買(mǎi)來(lái)送給孩子的,去完歐洲后,就對(duì)建筑感興趣。這個(gè)讀本比較專(zhuān)業(yè),孩子讀來(lái)會(huì)吃力,但會(huì)有幫助的。

很全面的介紹了一個(gè)不一樣的林徽因,學(xué)術(shù)性比較強(qiáng)

書(shū)籍裝幀很美,捧在手里很有一種想要愛(ài)護(hù)它的感覺(jué)。個(gè)人覺(jué)得喜歡林徽因的、需要購(gòu)買(mǎi)且經(jīng)濟(jì)允許的話,整套四本購(gòu)買(mǎi)最佳,因?yàn)楹苤档檬詹亍_@款書(shū)的專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng),前面多為林徽因工作和有關(guān)她的建筑手稿的照片。它的專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng),不過(guò)對(duì)于非建筑專(zhuān)業(yè)的來(lái)說(shuō)也可從中得知一二、學(xué)到一些知識(shí)。書(shū)的內(nèi)頁(yè)紙質(zhì)很好,配了張小書(shū)簽,還附了一張林徽因的建筑手稿圖片。

林徽因集:建筑 美術(shù)(上、下)林徽因集:建筑 ;美術(shù)(上、下)

讓我們看到了文學(xué)以外的林徽因。大量珍貴照片,手跡等,極具收藏賞鑒價(jià)值。梁從誡先生編,更具有權(quán)威性。作為建筑學(xué)家的林,對(duì)普通讀者來(lái)說(shuō)似乎更加神秘。3年前首次讀林,便手不釋卷,也是人文版。大愛(ài)林徽因,必定收齊她的作品,珍藏。