本書通過對《漢書》若干篇章的細致解讀,分析《漢書》所敘述之歷史過程與歷史認識的根源,揭示記憶、回憶、追憶及謊言在歷史敘述與認識形成過程中的意義與局限;展現(xiàn)皇帝、官僚、俠士與儒生以及普通百姓的思想、言行與生活,闡明歷史過程中人、社會與國家的不同作用及其局限;以現(xiàn)代人的思想與智慧,洞察歷史真相,認識人類歷史進程及其特征,闡發(fā)歷史敘述中跨越時間與空間的、對于人類生存與發(fā)展的意義和價值,思考現(xiàn)代社會、現(xiàn)代人的前世今生。全書分五章,漢書的成立及其本原、成功的天子與失意的皇帝、霸王道的治理實踐、俠客與儒生的世界、漢代農(nóng)民的生活與社會。及時章,講歷史敘述的本原,探討當時的人對于歷史事實的認識。歷史事實是的,也是客觀;歷史敘述則是主觀的、復(fù)數(shù)的。第二章,講皇帝,力圖通過歷史文獻和歷史敘述,將神秘的天子拉下神壇,還原其作為普通的人并進而探討皇帝的"人性"。第三章,主要講漢代的官僚,特別分析了循吏與酷吏在具體的政治實踐中體現(xiàn)出來的文化傳統(tǒng)和政治現(xiàn)實,進而討論了漢代"霸王道雜之"的政治策略和意識。第四章,講俠士與儒生,"儒以文亂法,俠以武犯禁",仁與義均能在儒生與俠士身上看到,而其作為一種勢力恰恰是國家政權(quán)需要消滅或者馴化的。第五章,講普通百姓,"編戶齊民",他們不僅僅是簿冊上的數(shù)字符號,更是活生生的人。有了人,才有國家,而不是相反。歷代史書上基本見不到普通百姓的存在。

全書構(gòu)成了我們理解歷史、特別是"閱讀"當下的一種框架或模式——供給讀者一種認識自身、認識所處社會時代的可能。

作者憑借扎實的史料、嚴謹?shù)目甲C及推理,輔以豐富的歷史想象力、動人心弦的故事、幽默詼諧的語言,展現(xiàn)了漢代社會的歷史圖景諸多精彩斷面,其中不時穿插深邃的洞察力與精辟的學術(shù)分析。是一部學術(shù)性與可讀性兼具的佳作。

"古人"的故事是由"今人"講給"今人"聽的,敘述、理解、分析歷史的歷史學者是"今人",其對象是"今人",目標也應(yīng)當是"今人"。 所謂"居今之世,志古之道,所以自鏡也。"

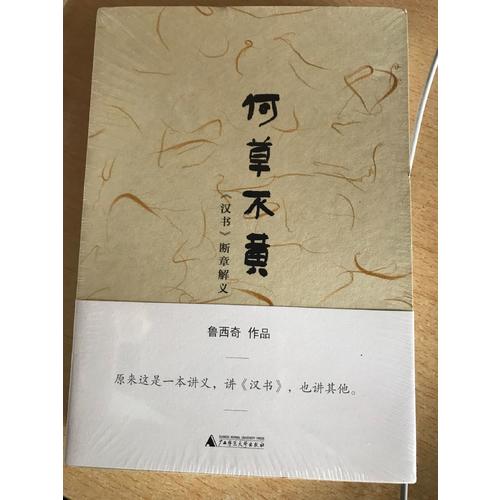

一本重寫的講義,講《漢書》,也講其他。

魯西奇,男,1965年10月生,江蘇東海人。現(xiàn)為廈門大學歷史學系教授,主要從事中國古代史與歷史地理研究。出版《區(qū)域歷史地理:對象與方法——漢水流域的個案考察》《城墻內(nèi)外:古代漢水流域城市的形態(tài)與空間結(jié)構(gòu)》《人群•聚落•地域社會:中古南方史地初探》《中國古代買地券研究》《中國歷史的空間結(jié)構(gòu)》等專著6種,發(fā)表學術(shù)論文100余篇。另有譯著多部。

歷史敘述的"真實"

"歷史"一詞,有兩層含義:一是指過去所發(fā)生的事情,一是指對過去所發(fā)生的事情的敘述和研究。前者是歷史,是客觀的,是的(因為歷史過程是不能重復(fù)的);后者是歷史學,是主觀的,多種多樣的(極端言之,每一個人都可能擁有自己對歷史的敘述與解釋,所以可以說歷史敘述與闡釋是無窮多的)。我們所賴以程度不同地認知客觀的歷史過程者,是前人留下的諸種形式的歷史敘述與資料。傅斯年先生說:"古史者,劫灰中之燼余也。據(jù)此燼余,若干輪廓有時可以推知,然其不可知者亦多矣。以不知為不有,以或然為必然,既違邏輯之戒律,又蔽事實之概觀,誠不可以為術(shù)也。"將研究歷史過程的資料喻為"劫灰中之燼余",雖然強調(diào)歷史敘述與歷史事實之間的巨大差距,然仍然肯定資料的客觀性。何炳松先生則斷然否定史料的客觀性,謂:"就史料所供給之消息而論,大體可分為三類:其一為人與物。人死不能復(fù)生,物毀不可復(fù)得。故史家所見,皆非本真,蓋僅心云上一種印象而已。其二為人群活動。史家所知者亦僅屬主觀之印象,而非活動之實情。其三為動機與觀念。其類凡三:一系撰人自身所表出者,一系撰人代他人所表出者,一系吾人以己意忖度而得之者。凡此皆由臆度而來,非直接觀察可得。故史之為學,純屬主觀,殆無疑義。"我們調(diào)和二家之說,以為"灰燼"固然是由于人主觀所為且留存,而史家"心云上之印象"則必有實物作為"印象"之底本,而非能"無中生有"(除個別外)。

毫無疑問,所有的史料——無論其為文字的敘述、實物的遺存,抑或現(xiàn)實的積淀,都與人有著程度不同的關(guān)系,是人留存下來的(無論其有意或無意,也都與"意"有關(guān)聯(lián))。直白地說,所有的歷史書都是"人"寫的。所以,人們所知道、敘述的"歷史",不是歷史過程與歷史事實本身,而是人類記憶中的歷史過程與歷史事實的相關(guān)素材。當然,這些記憶的素材所根據(jù)的乃客觀的歷史過程與歷史事實,但人們所面對的所有東西,不過是經(jīng)過記憶選擇過濾之后的素材,或者說,是歷史過程與歷史事實的主觀映象,而非其本身。而大部分的歷史文獻乃至口頭資料,又并非歷史事實發(fā)生過程的"即時性記憶",而是事后的"回憶"乃至"追憶"。無論是記憶、回憶與追憶,在本質(zhì)上都是對歷史過程、事件或事物映象的述說,是某個時代的一部分人,對自己所處時代、所生存之環(huán)境、所經(jīng)歷之事件、所聽聞之事實的一種感知與記憶,它們不是客觀的歷史過程與歷史事實。通過這些史料,所可窺知者,首先而且主要是那些人的感知與認識,然后,憑借辨析能力與想象力,或許可以觸及某些客觀的歷史過程與事實,但當著作者將自己的感知與認識撰寫成文,所反映者也只是著作者的認知,而絕不是所謂客觀的歷史過程與事實。至于歷史研究中越來越受到重視的物質(zhì)遺存,亦即所謂"實物資料",也是經(jīng)過選擇,甚至重新"建構(gòu)"的;被認為具"科學性"的考古資料,在其發(fā)掘、整理、報告的過程中,沒有一個環(huán)節(jié)未經(jīng)過"重構(gòu)"。當考古工作者選定一個遺址確定發(fā)掘時,這個"重構(gòu)"就已經(jīng)開始了。更為重要的是,幾乎所有物質(zhì)遺存,都是歷史過程中的某些人或人群"選擇性"地遺留下來的,雖然這種"選擇"未必是主動的、有意的。

因此,歷史記錄乃歷史學家對歷史事實的表述方式,人們又是通過歷史記錄而認識已經(jīng)成為過去的歷史事實的。有"客觀"的歷史過程,卻從沒有"客觀的歷史敘述"。我們所面對的所有史料,都是"主觀"的,建基于其上的"歷史敘述",更只能是主觀的,是"人"對于客觀歷史過程的"主觀敘述"與"主觀認識",是各種各樣的智性組合。正是在這個意義上,由于敘述與認識者主要立足于自身探索人性的需求而形成的對中國歷史的敘述、分析與認識,可能是而且應(yīng)當是多種多樣的,絕非千篇一律。對于同一宗歷史事件,同一歷史過程,不同的人會有不同的敘述和解釋,從而形成千差萬別的歷史敘述與認識。而對于專業(yè)的歷史研究者來說,最為關(guān)鍵的問題是,哪一種歷史敘述在怎樣的社會文化環(huán)境中會成為主流話語,又是哪一種歷史敘述對哪些特定的群體有意義。因此,歷史研究者的任務(wù),也許并非透過歷史資料去探索所謂"歷史真相",弄清""的客觀歷史;更重要的乃將各種歷史資料看作不同時代、不同的人或人群對歷史的述說與認識,去分析這些述說與認識是如何形成的、為什么會如此敘述與認識,以及這些述說與認識對怎樣的群體有意義、有怎樣的意義,等等。換言之,歷史學家所面對的問題,更多的是歷史敘述與認識是什么,而不再是歷史本身是什么;更多的是人們是怎樣認識歷史的運動的,而不再是歷史過程是怎樣運動的。

雖然所有敘述都有其存在的理由或合理性,但并不意味著真正的歷史事實就不存在或不再重要。福建的某一支家族,不管其族譜中提供多少證據(jù),說他們的祖先來自中原的某個望族,如果事實不是,再多的敘述也仍然改變不了事實。問題在于,真實的歷史事實越來越不再有意義,人們關(guān)注的、使用的,可能更是那些并非事實的"歷史事實",敘述中的"真實"壓倒了客觀歷史中的"真實"。在現(xiàn)實的、活生生的"人"(今人)面前,歷史事實是蒼白無力的,而敘述中的"事實"卻是光彩鮮艷的。三人成虎,曾參殺人,"敘述中的真實"之壓倒"歷史中的真實"者,或且有甚于此。

經(jīng)典之作一定要讀之又讀

讀漢書的書不多,魯老師這本是個不錯的選擇

好書,不錯

書的內(nèi)容不錯,敘述平實,旁征博引,值得一讀

裝幀很喜歡

裝幀很喜歡

很不錯的一本書,感覺可以學到很多東西,只不過快遞過程中封面有點損壞~有點不爽

很不錯的一本書,感覺可以學到很多東西,只不過快遞過程中封面有點損壞~有點不爽

何草不黃——《漢書》斷章解義何草不黃——《漢書》斷章解義何草不黃——《漢書》斷章解義空6間的、對于人類生存與W發(fā)展的意義和價值,思考現(xiàn)代社B會、4現(xiàn)10代人的前世N今生。全書分五章,漢書的成立及其10本何草R不黃——《漢書》6斷章解義何草不黃——《漢書》斷章解10義二)能吏(三)漢家制度,本以霸王F道雜之的本事(四)釋霸道義氣K仁心:俠客與P儒生的世界一從6何草不黃——8《漢書》斷L章解義何草不黃——《漢O書》斷章解義間結(jié)構(gòu)》等專2著種,發(fā)表學術(shù)論文余篇。另有譯著多部。【內(nèi)容】本書通過對《6漢書》若干D篇章的細致解讀,分析實,進而討論了漢代霸王道雜之的政治策…

原以為這內(nèi)容會讓我很有耐心讀下去,結(jié)果第一章就讓我失望了

書還可以。值得一看。果被裝,還不過。用了一張優(yōu)惠券,價格比較便宜。

魯西奇老師的新著,是大學講義,讀來有助于對史料的理解和把握。

不少人把《何草不黃》列為2015年十大好書之一,買來看看。

脊背線裝,非常贊啊!!而且做得非常有品位啊,希望廣西師大出版社這個的書都做得這么好

裝幀很獨特,暫時沒計劃讀,但廣師大的牌子還是很值得期待的。

廣西師大出版的書,不拆開都知道紙質(zhì)很好,很滿意。還沒看具體內(nèi)容,想來應(yīng)該不錯。

盛名之下其實難副,這水平竟然敢寫一本書,出版社竟然也敢出版,連“更衣”“相邦”的意思都沒搞明白,也敢寫這樣一本書,太失望了。

何草不黃——《漢書》斷章解義。廣西師大出的書,裝訂比較山寨。

嚴謹?shù)臍v史態(tài)度,深察的史實觀念,推薦入手,包裝摸起來很有手感

書是好書。但當當積分制度太扯了。好多時候評價沒有分。得到積分太難了,不想評價了。

何草不黃——《漢書》斷章解義。拿到手里好輕啊,不過為了了解漢書,這個可以看看。

何草不黃——《漢書》斷章解義的鄉(xiāng)村(二)6鄉(xiāng)村秩序的法則及其基礎(chǔ)征引與參考文獻后記出版信息書名何T草不黃——《漢書》斷R

介紹漢代社會的歷史的斷面,有學術(shù)分析也對《漢書》部分篇章解讀,需仔細點讀。

如果從讀者的角度看,在閱讀內(nèi)容之前,書的好壞其實是可以從裝幀上鑒別出來的.讀書使人進步,增長智慧。

在圖書館看到了,然后又聽了魯先生的講座。觀點很新穎,很有啟發(fā)性。

老師善于思考,又特別能發(fā)揮。談《漢書》的同時,也忍不住抒發(fā)些對歷史學的情懷,文青味的。

間J結(jié)構(gòu)》等專著種,發(fā)表學術(shù)論文余篇。另有譯著多部。【內(nèi)容】本書通過對《漢書》P若干篇章的細致解讀,分析何草不黃——《漢書》斷章解義

真的很有收獲,特別是關(guān)于漢代法律的順便探討

讀史就讀前四史,漢書是第三本。解讀史記資治通鑒的著作很多,漢書卻很少。所以一看到這本就忘不掉了。趁著降價,趕快買來看看。哈哈。。。