人生的智慧》首先是歷偉大的哲學家教您智慧、生活的書籍。其次,叔本華并不是教你如何發展、發達、發奮,而是告訴你人生的本質是什么?從而得出人生的幸福來自何處。明白了這兩點,您就會生出人生的智慧。

亞里士多德把人生能夠得到的好處分為三類:外在之物,人的靈魂和人的身體。而叔本華也沿用亞里士多德的三分法,認為決定凡人命運的根本差別在于三項內容,它們是:及時,人的自身,也就是最廣泛意義上屬于人的個性的東西,它包括你的健康,你的力量,你的外貌,你的氣質,你的道德品格,你的精神智力,以及你潛在的能力。第二,人所擁有的身外之物,比如說財產了,還有其他你的身外之物。第三,是你向其他人所展示的樣子,也就是人們對你的看法。那么,別人的看法又可以分為主要是名譽啦,地位啦,還有一個名聲等等。

叔本華以專門的章節論述了這三種決定了人們幸福與否的要素,那就是人的自身,人的財產,還有人所展現的表象。毫不夸張的說,叔本華的論述那真是妙語連珠,猶如一道道智慧的閃電,不斷掠過。比如,他指出一個人自身擁有的越豐富,那么,他對身外之物的需求也就越少,別人對他來說,也就越不重要。一個有著優越精神思想稟賦的人,會使死氣沉沉的環境變得活潑而富有生氣。

人生的智慧》一書取自《附錄與補遺》,它其實是獨立成書的。這本書討論的事情與我們的世俗生活至為接近,諸如健康、財富、名聲、榮譽、養生和待人接物所應遵守在這本十幾萬字的小書中,叔本華185次提到了歷史上97位哲學家、作家等,102次提到了48句名言、格言和諺語,提到了63部作品。比如,他 19次提到歌德的6部作品和13句名言,12次提到了亞里士多德的3部作品和6句名言,12次提到賀拉斯的11句名言,8次提到塞內加的6句名言,7次提到伏爾泰的作品和5句名言,5次提到莎士比亞的5部作品,5次提到荷馬的2部作品和3句名言,4次提到西塞羅的5句名言,等等。叔本華的博聞強記略見一斑,讀這本書收獲甚豐,不僅了解了叔本華對人生諸問題的態度,也對書中提到的近百位人物的思想和作品略知一二。

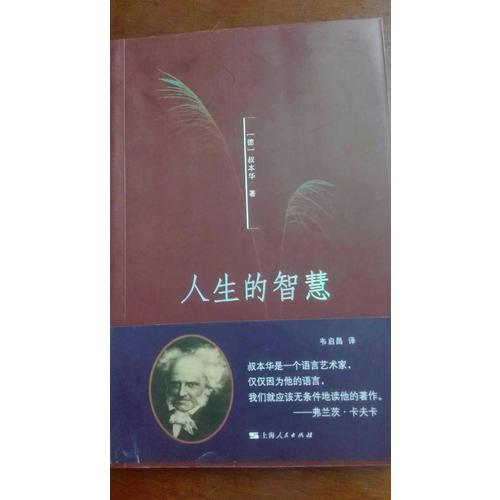

叔本華(Arthur SchopenhauerArthur ,1788—1860)是德國著名哲學家,唯意志主義和現代悲觀主義創始人。1788年2月22日誕生在但澤(今波蘭格旦斯克)一個異常顯赫的富商家庭,自稱“性格遺傳自父親,而智慧遺傳自母親”。他一生未婚,沒有子女,以狗為伴。叔本華家產萬貫,但不得志,一直過著隱居的生活。25歲發表了認識論的名篇《論充足理性原則的四重根》。30歲完成了主要著作《作為意欲和表象的世界》,首版發行500本,絕大部分放在倉庫里。53歲出版《倫理學的兩個根本問題》。62歲完成《附錄和補遺》,印數750本,沒有稿費。65歲時《附錄和補遺》使沉寂多年的叔本華成名,他在一首詩中寫道:“此刻的我站在路的盡頭,老邁的頭顱無力承受月桂花環。”1860年9月21日在法蘭克福病逝。

引言1

及時章基本的劃分3

第二章人的自身12

第三章人所擁有的財產40

第四章人所展現的表象49

第五章建議和格言114

及時部分 泛論115

第二部分 我們對待自己的態度126

第三部分 我們對他人應采取的態度166

第四部分 我們對于命運和世事的發展所應抱持的態度197

第六章人生的各個階段211

附叔本華的生平軼事238

叔本華哲學的神奇魅力與影響262

一個人的自身比起這個人所擁有的財產或者他所給予別人的表象都更能帶給他幸福——這一點我們已經大致上認識到了。一個人本身到底是什么,也就是說,他自身所具備的東西才是最關鍵的,因為一個人的自身個性永遠伴隨著他,他所體驗的一切都沾上他的個性色彩。無論他經歷何種事情,他首要感受到的是他自己。這一點適用于人們從物質事物中獲取的樂趣,而享受精神上的樂趣則更是如此。因此,英語的短語to enjoy ones self(使自己享受)是一個相當生動的表述。例如,人們說:“He enjoys himself in Paris”(他在巴黎享受自己),而不是說“他享受巴黎”。如果一個人的自身個性相當低劣,那么所有的樂趣都會變味,就像把價值不菲的美酒倒進被膽汁弄得苦澀難受的嘴里一樣。因此,除了嚴重災禍以外,人們在生活中所遭遇到的事情,不論是好是壞,其重要性遠遠不及人們對這些事情的感受方式;也就是說,人們對事情的感受能力的本質特性和強弱程度才更為重要。一個人的自身是什么,他的自身擁有到底為何,簡而言之,他的個性及其價值才直接與他的幸福有關。除此之外的一切都只是間接發揮作用,這些作用因此是可以消除的。但個性發揮的作用卻永遠無法消除。因此,針對他人自身優點而產生的嫉妒是最難消除的;所以這種嫉妒會被很小心、謹慎地掩藏起來。進一步而言,只有感覺意識的構成才是恒久保持的,人的個性每時每刻都持續地發揮著作用;相比較而言,除此以外的任何其他東西都永遠只是暫時地、偶爾地產生作用,并且它們都受制于不斷發生的各種變化。所以,亞里士多德說過:“我們能夠依靠的只是我們的本性,而不是金錢。”正因為這樣,我們能夠咬緊牙關承受純粹從外而至的災禍,但由我們的自身所招致的不幸卻更難忍受;因為運氣會有變好的時候,但我們的自身構成卻永遠不會改變。因此,對于人的幸福起著首要關鍵作用的,是屬于人的主體的美好素質,這些包括高貴的品格、良好的智力、愉快的性情和健康良好的體魄——一句話,“健康的身體加上健康的心靈”(尤維納利斯語)。所以我們應該多加注意保持和改善這一類的好處,而不是一門心思只想著占有那些身外的財產、榮譽。

在上述這些主體的美好素質當中,最直接帶給我們幸福的莫過于輕松、愉快的感官。因為這一美好的素質所帶來的好處是即時呈現的,一個愉快的人總有他高興愉快的原因,原因就是:他是一個愉快的人。一個人的這種愉快氣質能夠取代一切別的內在素質,但任何其他好處都不可以替代它。一個人或許年輕、英俊、富有和備受人們的尊重,但如果要判斷這個人是否幸福,那我們就必須問一問自己:這個人是否輕松愉快?如果他心情愉快,那么,他是年輕抑或年老,腰板挺直抑或腰彎背駝,家財萬貫抑或一貧如洗——這些對他而言,都是無關重要的:反正他就是幸福的。我在年輕的時候,有一次翻開了一本舊書,赫然入目的是這樣一句話:“誰經常笑,誰就是幸福的;誰經常哭,誰就是痛苦不幸的。”這是一句再普通不過的話了,但我卻一直無法把它忘記,因為這句話包含著樸素的真理,雖然這老生常談說得夸張了點。因此,當愉快心情到來之時,我們應該敞開大門歡迎它的到來,因為它的到來永遠不會不合時宜。但我們往往不是這樣做:我們經常會猶豫不決地接受愉快的心情——我們想先弄清楚我們的高興和滿足是否確有根據。又或者,我們擔心在嚴肅地盤算和認真地操勞之際,高興的心情會打擾了我們。其實,這種做法是否真有好處仍是一個未知數。相比之下,高興的心情直接就使我們獲益。它才是幸福的現金,而其他別的都只是兌現幸福的支票。高興的心情在人們感受高興的此時此刻就直接給人以愉快。所以,對于我們的生存,它是一種無與倫比的恩物,因為我們生存的真實性就體現在此時此刻——它無法割裂地連接無盡的過去和將來。由此可見,我們應把獲得和促進愉快的心情放在各種追求的首位。確實,能夠增進愉快心情的莫過于健康;但對于愉快心情貢獻最小的則是充裕盈余的金錢財富。那些低下的勞作階層,特別是在鄉下生活的人們,常常露出高興和滿足的表情,而富貴人家卻通常感到煩惱。因此,我們應該著重獲得和保持身體健康——愉快的心情就是從健康的身體里長出的花朵。眾所周知,保持身體健康的手段無非就是避免一切縱欲放蕩的行為、令人不快和劇烈的情緒動蕩,以及長時間緊張的精神勞累;每天至少在戶外進行兩個小時的身體快速運動;勤洗冷水浴,飲食有節。如果一個人每天不進行一定的身體活動,那他就無法保持健康。一切生命活動程序如果要保持運作正常的話,那么,生命活動程序所在的整體也好,作為這一整體里面的一部分也好,都需要得到運動。因此,亞里士多德說得很對:“生命在于運動,生命的本質在于運動。”身體組織的內部在永不停歇地快速運動;心臟在復雜的雙重收縮和舒張的過程中,強勁地、不知疲倦地跳動;心臟每跳動28次,就把身體的全部血液沿著身體的大、小血脈傳送一遍,肺部一刻不停地抽氣,就像一臺蒸汽機;大腸則像蟲子一樣地蠕動不已;體腺始終在吸收和排泄;伴隨著一次脈搏跳動和每一次呼吸,大腦本身就完成了一次雙重運動。這樣,如果人不進行外在的運動——很多人的生活方式都是靜止缺少運動的——那他們身體外表的靜止就會與內在進行著的運動形成驚人的、有害的不協調。身體內部不停的運動需要得到某種外在運動的配合與支持。上述身體內外之間的不協調就類似于:某種情緒使我們的內在沸騰激動起來,但卻不得不竭力壓制這種情緒從我們外表流露出來。甚至樹木的生長茂盛也必須借助風的吹動。“每一運動的速度越快,那這一運動就越成其為運動”——這一句話以最簡潔的拉丁文表示,就是“Omnis motus guo celerior, eo magis motus”——這一規則可以適用在這里。我們的幸福取決于我們的愉快情緒,而愉快情緒又取決于我們身體的健康狀況。關于這點,只要互相對照一下我們在健康、強壯的日子里和當疾病降臨、我們被弄得苦惱焦慮的時候,外在境況和事件所留給我們的不同的感覺印象,一切就都清楚了。使我們快樂或者憂傷的事物,不是那些客觀、真實的事物,而是我們對這些事物的理解和把握。這就是愛比克泰德[1]所說的“擾亂人們的不是客觀事情,而是人們對客觀事情的見解”。我們的幸福十占其九依賴于我們的健康。只要我們保持健康,一切也就成了快樂的源泉;但缺少了健康,一切外在的好處——無論這些好處是什么——都不再具有意義,甚至那些屬于人的主體的好處,諸如精神思想、情緒、氣質方面的優點等,仍會由于疾病的緣故而大打折扣。由此看來,人們在彼此相見時首要詢問對方的健康狀況,并祝愿對方身體健康的做法也就不是沒有根據的了,因為健康對于一個人的幸福的確是頭等重要的事情。我們可以由此得出這樣的結論:較大的愚蠢也就是為了諸如金錢、晉職、學問、聲名,甚至為了肉欲和其他片刻的歡娛而獻出自己的健康。我們更應該把健康放在及時位。

雖然健康能極大地增進我們的愉快心情——這種愉快心情對于我們的幸福頭等重要——但愉快的心情卻不依賴于健康;因為即使是健康的人也會生成憂郁的氣質和沮喪的心情。在這里,最根本的原因無疑在于人最原初的、因而也是不可改變的機體組織的構成;也就是說,大致上在于一個人的感覺能力與肌肉活動、興奮能力及機體新陳代謝能力之間構成的正常程度不一的比例。超常的感覺能力會引致情緒失衡、周期性的超乎尋常的愉快或者揮之不去的憂郁。天才的條件就是具備超越常人的神經力量——亦即超常的感覺能力。所以,亞里士多德相當正確地認為:所有杰出、優越的人都是憂郁的:“所有那些無論是哲學、政治學、詩歌或其他藝術方面表現出色的人,看上去都是憂郁的”。西塞羅在講述下面這句經常被人們引用的話時,他所指的肯定也是上述那段話:“亞里士多德說,所有的天才人物都是憂郁的。”我在這里對人的與生俱來的基本情緒——它因人而異——所作的考察,莎士比亞曾經異常優美地加以描述:

大自然造就了奇特的人,

一些人總是瞇縫著眼睛,大聲笑著,

就像看見蘇格蘭風笛手的鸚鵡;

也有一些人陰沉著面孔,笑不露齒,

雖然奈斯特發誓那笑話的確值得一笑。

——《威尼斯商人》

柏拉圖用了“郁悶”和“愉快”這樣的詞語來形容這兩種不同情緒,出現這些不同情緒是因為不同的人有著極為不同的感受愉快和不愉快印象的能力。因此,一件使一個人近乎絕望的事情,會讓另一個人高興發笑。一般而言,一個人接受愉快印象的能力越弱,那他接受不愉快印象的能力也就越強,反之亦然。同一件事情有出現好或不好兩種結果的可能。“郁悶”型的人會因為“不好”的結果而感到悲哀和煩躁,對好的結果也提不起高興勁兒。“愉快”型的人卻不會為不幸的結果悲哀和煩惱,但對事物的好結果卻會深感高興。對“郁悶”型的人來說,盡管他們實現了十個目標中的九個,他們仍然不會為已實現了的目標高興,而僅僅因為一個目標的落空而煩惱、生氣。愉快型的人則相反,他們會從成功實現了的目標那里取得安慰和愉快。不過,正如沒有一丁點好處的十足壞事并不容易找到,同樣,“郁悶”型的人,亦即陰沉和神經兮兮的人,雖然總的來說比無憂無慮、快樂的人承受更多只是想象出來的不幸和苦難,但卻因此而遭遇更少真實的不幸和苦難,因為他們把一切都看成漆黑一團,總是把事情往最壞的方面想,并因此準備著防范措施。這樣,與那些總是賦予事情以愉快色彩和大好前景的人相比,他們更少失算與栽跟斗。但如果一個天生具有不滿、易怒心態的人,再加上神經系統或者消化器官疾病的折磨,情況最終可以發展成由于持續的不幸而對生活感到厭煩,并由此萌生了自殺的傾向。由于這個原因,最微不足道的不便和煩惱都會引致自殺的結果。的確,當情況變得最糟糕的時候,甚至連這點不便和煩惱也不需要了,一個人會純粹由于持續悶悶不樂的心情而決定自殺。這種人會以冷靜的思考和鐵定的決心實施自殺行為。這種情況經常發生:一個病人盡管處于別人的監視之下,仍會隨時留意著利用每個不被監視的機會,迫不及待地抓住現在對于他來說是求之不得的和最自然不過的解脫痛苦的手段——整個過程沒有猶豫、退縮和內心斗爭。關于自殺方面的詳盡論述,可閱讀埃斯基羅爾[2]的《精神疾病》一書。但除此之外,在某種情況下,就算是最健康的和或許是最愉快的人,也會想到過自殺。那就是當痛苦非常巨大,或者步步逼近的不幸實在不可避免,這一巨大的痛苦或不幸已經壓倒了對死亡的恐懼。不同之處只在于自殺所必需的誘因的大小,這一誘因和人的不滿情緒成反比例。不滿情緒越厲害,那自殺所需的誘因就越小,到,誘因可以減至為零。相比之下,愉快情緒越強烈,維持這一情緒的健康狀況越良好,自殺的誘因就必須越大。因此,導致自殺的原因大小不一,但構成兩個極端的就是:與生俱來的憂郁不滿的心理得到了病態的加劇;天性是健康、愉快的,只是客觀的原因所致。

健康與美貌有著部分的關聯,雖然美貌這一屬于主體的好處并不會直接帶給我們幸福——它只是間接通過留給別人印象的方式做到這點——但美貌仍然是至為重要的,甚至對男人來說也是如此。良好的長相是一紙攤開的推薦書,它從一開始就為我們贏得了他人的心。因此,荷馬這些詩句尤其適用于我在這里所說的話:

神祇的神圣饋贈不容遭到蔑視,

這些饋贈只能經由神祇的賜予。

任何人都無法隨心所欲地獲取它們。

——《伊利亞特》

對生活稍作考察就可以知道:痛苦和無聊是人類幸福的兩個死敵,關于這一點,我可以作一個補充:每當我們感到快活,在我們遠離上述的一個敵人的時候,我們也就接近了另一個敵人,反之亦然。所以說,我們的生活確實就是在這兩者當中或強或弱地搖擺。這是因為痛苦與無聊之間的關系是雙重的對立關系。一重是外在的,屬于客體;另一重則是內在的,屬于主體。外在的一重對立關系其實也就是生活的艱辛和匱乏產生出了痛苦,而豐裕和安定就產生無聊。因此,我們看見低下的勞動階層與匱乏——亦即痛苦——進行著永恒的斗爭,而有錢的上流社會卻曠日持久地與無聊進行一場堪稱絕望的搏斗。而內在的或者說屬于主體的痛苦與無聊之間的對立關系則基于以下這一事實:一個人對痛苦的感受能力和對無聊的感受能力成反比,這是由一個人的精神能力的大小所決定的。也就是說,一個人精神的遲鈍一般是與感覺的遲鈍和缺乏興奮密切相關的,因此原因,精神遲鈍的人也就較少感受到各種強度不一的痛苦和要求。但是,精神遲鈍的后果就是內在的空虛。這種空虛烙在了無數人的臉上。并且,人們對于外在世界發生的各種事情——甚至最微不足道的事情——所表現出的一刻不停的、強烈的關注,也暴露出他們的這種內在空虛。人的內在空虛就是無聊的真正根源,內心空虛之人無時無刻不在尋求外在刺激,試圖借助某事某物使他們的精神和情緒活動起來。他們做出的選擇真可謂饑不擇食,要找到這方面的證明,只須看一看,這些人所沉迷的消遣是多么的貧乏和單調,還有同一樣性質的社交談話,以及許許多多靠門站著的和從窗口往外張望的人。正是由于內在的空虛,他們才追求五花八門的社交、娛樂和奢侈;而這些東西把許多人引入窮奢極欲,然后以痛苦告終。能夠讓我們免于這種痛苦的手段,莫過于擁有豐富的內在——即豐富的精神思想。因為人的精神思想財富越優越和顯著,那么留給無聊的空間就越小。這些人頭腦里面的思想活潑,奔涌不息,不斷更新;它們玩味和摸索著內在世界和外部世界的多種現象;還有把這些思想進行各種組合的沖動和能力——所有這些,除了精神松弛下來的個別時候,都使的頭腦免受無聊的襲擊。但是,突出的智力是以敏銳的感覺為直接前提,以強烈的意欲,亦即強烈的沖動和激情為根基。這些素質結合在一起提高了情感的強烈程度,造成了對精神,甚至肉體痛苦的極度敏感。對任何不如意的事情,甚至細微的騷擾,都會感覺極度不耐煩。所有這些素質大大加強了頭腦里面事物的各種表象,包括拂逆人意的東西。這些表象由于頭腦強有力的想象力的作用而變得生動活潑。我這里所說的比較適用于各種精神思想能力參差不一的人,從最呆笨的頭腦一直到最偉大的思想天才。由此可知,無論從客體抑或從主體上說,如果一個人距離人生痛苦的其中一端越近,那他距離痛苦的另一端也就越遠。據此,每個人的天性都會指導自己盡可能地調節客體以適應主體,因而更充足地做好準備以避免自己更加敏感的痛苦一端。一個精神富有的人會首先尋求沒有痛苦、沒有煩惱的狀態,追求寧靜和閑暇,亦即爭取過上一種安靜、簡樸和盡量不受騷擾的生活。因此,一旦對所謂的人有所了解,他就會選擇避世隱居的生活;如果他具備深邃、遠大的思想,他甚至會選擇獨處。因為一個人自身擁有越豐富,他對身外之物的需求也就越少,別人對他來說就越不重要。所以,一個人具備了的精神思想就會造成他不喜與人交往。的確,如果社會交往的數量能夠代替質量,那么,就算生活在熙熙攘攘的世界都是值得的。但遺憾的是,一百個傻瓜聚在一起,也仍然產生不了一個聰明的人。相比之下,處于痛苦的另一極端的人,一旦匱乏和需求對他的控制稍微放松,給他以喘息的機會,他就拼命尋找消遣和人群,輕易地將就一切麻煩。他這樣做的目的不為別的,只是為了逃避他自己。因為在獨處的時候,每個人都只能返求于自身,這個人的自身擁有就會暴露無遺。因此,一個愚人背負著自己可憐的自身——這一無法擺脫的負擔——而嘆息呻吟。而有著優越精神思想稟賦的人卻以其思想使所處的死氣沉沉的環境變得活潑和富有生氣。因此,塞尼加[3]所說的話是千真萬確的:“愚蠢的人飽受無聊之苦”。同樣,耶穌說:“愚人的生活比死亡還要糟糕。”因此,我們可以發現:大致而言,一個人對與人交往的熱衷程度,與他的智力的平庸及思想的貧乏成正比。人們在這個世界上要么選擇獨處,要么選擇庸俗,除此以外,再沒有更多別的選擇了。

人的大腦意識是人的身體的寄生物,它寓寄在人的身體之中,而人們辛苦掙來的閑暇,就是為了讓人能夠自由地享受意識和個性所帶來的樂趣。所以,閑暇是人生的精華,除此之外,人的整個一生就只是辛苦和勞作而已。但閑暇給大多數人帶來了什么呢?如果不是聲色享受和胡鬧,就是無聊和渾噩。人們消磨閑暇的方式就顯示出閑暇對于他們是何等的沒有價值。他們的閑暇也就是阿里奧斯托[4]所說的“一無所知者的無聊”。凡夫俗子只關心如何去打發時間,而略具才華的人卻考慮如何利用時間。頭腦思想狹隘的人容易受到無聊的侵襲,其原因就是他們的智力純粹服務于他們的意欲,是意欲的工具。如果誘發意欲的動因暫時沒有出現,那么,意欲就休息了,智力也就放假了,因為這些人的智力和意欲差不多,都不會自動活動起來。這樣,人身上的所有力量可怕地迂滯靜止,這也就是無聊。為了應付無聊,人們就為意欲找出一些瑣碎、微小、隨意和暫時的動因,以圖刺激意欲,并以此激活智力——因為智力的任務本來就是理解、把握動因。但這類動因較之于那些真正的、自然的動因,就猶如紙幣比之于銀元,因為前者的價值是帶有隨意性的;諸如游戲、玩紙牌等就屬于前一類的動因。這些游戲的發明也就是為了上述目的。如果沒有了這些游戲,缺乏思想的人就會敲擊隨便一件手頭上的物品來幫助自己打發時間。對這種人而言,雪茄同樣是一件受歡迎的代替思考的物品。因此,在各國,打牌成了社交、聚會的主要娛樂。它反映了這種社交聚會的價值,也宣告了思想的破產。因為人們彼此之間沒有可以交換的思想,所以,他們就交換紙牌,并試圖贏取對方的金錢。可憐的人啊!但我不想有欠公正地壓制這樣的想法,那就是我們可以為玩紙牌游戲作這樣的辯護:玩紙牌不失為一種應付以后的世俗生活的演習——只要我們通過玩牌能學習到如何巧妙地運用那聽任偶然的、不可更改的既定形勢(牌局),使我們盡量得到我們所能得到的東西;為此目的,人們必須養成習慣保持沉著,即使牌勢惡劣的時候,仍能裝出一副高興的外表。不過,正因為這樣,玩牌也就會傷風敗俗。這種游戲的特質就在于人們動用一切詭計和技巧,不擇手段地去贏取他人的財物。這種在游戲里面體驗和獲得的習慣,會在人的實際生活里生根、蔓延。這樣,人們逐漸在處理人與人之間的事務中,也同樣依照這種習慣行事,認為只要法律允許,就可以利用掌握在手的每一個優勢。這方面的例證在日常生活中俯拾皆是。正如我已經說過的,閑暇就是每一個人的生命存在開出的花朵,或者毋寧說是果實。也只有閑暇使人得以把握、支配自身,而那些自身具備某些價值的人才可以稱得上是幸福的。但對于大多數人來說,閑暇只會造就一個無用的家伙,無所事事,無聊煩悶,他的自身變成了他的包袱。因此,我們應該慶幸:“親愛的兄弟們,我們不是干粗活女工的孩子,我們是自由的人。”[5]

進一步而言,正如一個不需要或只需要很少進口物品的國家才是最幸運的國家。同樣,如果一個人內在充足、豐富,不需要從自身之外尋求娛樂,那么,這個人就是一個最幸運的人。因為進口物品使國家花費不菲,仰仗他人,同時又帶來危險、制造麻煩。到頭來,這些物品只能是我們本土產品的糟糕的代替品,因為無論如何,我們不應該從他人那里,或者從自身之外期望太多。他人對我們所能做的只是極為有限。歸根到底,每個人都孑然獨立,最關鍵的就是他到底是個什么樣的人。因此,歌德的評論(《詩與真》)適用于這里:無論經歷任何事情,每個人最終都得返求于己。或者,就像奧立弗 高爾斯密[6]的詩句說的:

無論身在何處,

我們只能在我們自身尋找或者獲得幸福。

——《旅行者》

因此,每個人都要充分發揮自己的所能,努力做到好。一個人越能夠做到這一點,那他在自己的身上就越能夠找到樂趣的源泉,那他也就越幸福。亞里士多德無比正確地說過:幸福屬于那些能夠自得其樂的人。這是因為幸福和快樂的外在源泉,就其本質而言,都極其不確定,并且為時短暫和受制于偶然。因此,甚至在形勢大好的情況下,這些外在源泉,仍然會輕易終結。的確,只要這些外在源泉不在我們的控制之下,那這種情形就是不可避免的。人到老年,幾乎所有這些外在源泉都必然地干枯了,因為談情說愛、戲謔玩笑、對旅行的興趣、對馬匹的喜好,以及應付社交的精力都舍我們而去了;甚至我們的朋友和親人也被死亡從我們的身邊一一帶走。此時此刻,一個人的自身擁有,比起以往任何時候都更加重要,因為我們的自身擁有能夠保持得至為長久。不過,無論在任何年齡階段,一個人的自身擁有都是真正的和持久的幸福源泉。我們這個世界乏善可陳,到處充斥著匱乏和痛苦,對于那些僥幸逃過匱乏和痛苦的人們來說,無聊卻正在每個角落等待著他們。此外,在這個世界上,卑劣和惡毒普遍占據著統治的地位,而愚蠢的嗓門叫喊得至為響亮,他們的話語也更有分量。命運是殘酷的,人類又是可憐可嘆的。生活在這樣的一個世界里,一個擁有豐富內在的人,就像在冬月的晚上,在漫天冰雪當中擁有一間明亮、溫暖、愉快的圣誕小屋。因此,能夠擁有了優越、豐富的個性,尤其是深邃的精神思想,無疑就是在這地球上得到的較大幸運,盡管命運的發展結果不一定至為輝煌燦爛。因此,年僅19歲的瑞典克里斯汀女王在評論笛卡兒[7]

時——她只是通過笛卡兒的一篇論文以及一些口頭資料了解到這位已經在荷蘭孤獨生活了20年的人——說了一句充滿睿智的話:笛卡兒先生是我們所有人當中最幸福的一個;在我看來,他的生活令人羨慕(《笛卡兒的一生》,巴葉著)。當然,就像笛卡兒的情形那樣,外部環境必須允許我們支配自身,并從中汲取快樂。所以圣經《傳道書》已經說過:“智慧再加上一筆遺產就美好了,智慧幫助一個人享受陽光。”誰要是通過大自然和命運的恩賜,交上好運得到內在的財富,那他就要小心謹慎地確保自己幸福的內在源泉暢通無阻。但要達到這一目的,條件就是擁有獨立和閑暇。因此,這種人會樂意以儉樸和節制換取上述二者。如果他們不像其他人那樣必須依賴快樂的外在源泉,他們就更應該這樣做。因此,對職位、金錢、世人的贊許和垂青等諸如此類的指望終究不會把這種人誘入歧途,犧牲自己以迎合人們卑微的目的或者低下的趣味。有機會的話,他就會像賀拉斯在寫給默斯那斯的信中所建議的那樣做。為了外在的榮耀、地位、頭銜和名聲而部分或全部地奉獻出自己的內在安寧、閑暇和獨立——這是極度的愚蠢行為。歌德就是這樣做了。但我的守護神卻明確地指引我走向與此相反的方向。

我們在這里討論的真理,即幸福源自人的內在,為亞里士多德的真知灼見所引證(《倫理學》)。他說:每一快樂都是以人從事某種活動,或者以應用人的某種能力為前提;沒有這一前提,快樂也就無從談起,亞里士多德的教導——即人的幸福全在于無拘束地施展人的突出才能——與斯托拜阿斯對逍遙派倫理學的描述如出一轍。斯托拜阿斯說:“幸福就是發揮、應用我們的技巧,并取得期待的結果。”他特別說明,他所用的古希臘字詞指的是每一種需要運用技巧和造詣的活動。大自然賦予人們以力量和能力,其原始目的就是使人能夠與包圍著人們的匱乏作斗爭。一旦這場斗爭停止了,那再也派不上用場的力量就會成為人的負擔。因此,人們必須消遣這些力量和能力,亦即不帶任何目的地運用這些力量和能力。因為如果不這樣做,人就會馬上陷入人生的另一個痛苦——無聊——之中。因此,王公、巨富尤其受到無聊的折磨。關于他們的痛苦,盧克

人生的智慧》豆瓣網評分 9.3 好評率99.2%.

托爾斯泰說,叔本華是以無與倫比的文筆,那種清晰的美感,令人難以置信的方式,訴說了世界的真諦。托爾斯泰還說,叔本華的哲學已經把我們帶到了哲學所能把我們帶至的。

開卷有益欄目:《人生的智慧》首先是歷偉大的哲學家教您智慧、生活的書籍。其次,叔本華并不是教你如何發展、發達、發奮,而是告訴你人生的本質是什么?從而得出人生的幸福來自何處。

屠格涅夫的傳記作者薩皮洛:屠格涅夫深受叔本華的悲觀主義影響。叔本華關于本質的觀點對屠格涅夫所發揮的影響,其明顯例子見于屠格涅夫的《春潮》和《愛的凱旋》。叔本華的思想在屠格涅夫的作品中隨處可見。莫泊桑:承認自己是叔本華的崇拜者。莫泊桑對形而上學說的好奇,由于讀了叔本華的著作而大為增強。叔本華的哲學還成為了莫泊桑的現實、感性的故事、小說的潛流。

尼采:我是屬于叔本華這樣的讀者:在讀完叔本華書的及時頁以后,就知道得很清楚,我將要把他所寫的所有東西都讀完為止;他所說得每一個字詞我都要聽。……我很明白他所說的,就好像他的書是專門寫給我看。

托馬斯 曼:叔本華作為意欲的心理學家,就是現代心理學之父。

瓦格納:在四年里,叔本華的書從不曾離開我的頭腦思想,到接下來的夏天為止,我從頭至尾已研讀了叔本華的書四次。叔本華的書對于我的整個一生,產生了強烈的影響。瓦格納把自己的作品《尼伯龍根的指環》送給了叔本華。

外包裝很滿意,與書店中的書一般無二!人生的智慧盡在此中,雖然不是讀書計劃要求的,但還是要去讀!

一打開這本書,就想一直看下去。愛不釋手!以后還要買叔本華的大作來看。提高自己的哲學思維能力。

還用說嗎?叔本華的能力在于把明明是雞湯的東西變成實打實的干貨。

叔本華,王國維的魂魄也。此書系其摘句,謂之人生的智慧,似乎欠妥,謂之隨想錄,可也。

大概翻看了一下 這書我覺得是需要靜下心看 才能收獲更多

期待已久的書,包裝簡單了點,但是內容不錯,叔本華,大師就是大師!

很喜歡,在閱讀的過程中,覺得吸收了其中很多精華,很享受讀書的過程。

開學前定下了目標 現在才買下來看 是不是有點晚 那又怎樣 誰叫它之前沒活動呢

開學前定下了目標 現在才買下來看 是不是有點晚 那又怎樣 誰叫它之前沒活動呢

我是早上十點下單的,下單前顯示當天可以送到,下單以后顯示第二天才能送到,實際上第三天中午才送到,做不到就不要亂吹好不好

大深奧,一)看不懂得到好東西很喜歡推薦大家來買。

大深奧,一)看不懂得到好東西很喜歡推薦大家來買。

叔本華,不通俗,不折磨人的哲思書,這種東西,并非普世,當求有緣人

很喜歡韋啟星的譯本……字里行間能讀出他對叔本華的熱愛和尊重……

了解叔本華的比讀書。印刷很好。書寫格式也很不錯,最適合利用零碎時間閱讀。

叔本華是位哲學的人,他的思想很有哲理和深度,希望我可以從他的教誨中吸取一些精神食糧

叔本華,得好好讀,看來不錯,希望對我的人生有幫助

閱讀叔本華的著作能夠使人心靜如水、平和自然。大家之作,值得拜讀。

閱讀叔本華的著作能夠使人心靜如水、平和自然。大家之作,值得拜讀。

《人生的智慧》選自《附錄和補遺》,他以優雅的文體,格言式的筆觸闡述了自己對人生的看法。

書不錯。叔本華的書值的每個人讀。其中的思想和智慧值的我們學習

讀完對自己的人生追求不那么急躁了,哈哈,對快樂的追求也不局限于吃喝了,哈哈,沒有身體和精神上的痛苦,就是最好的人生。感觸還挺多的。

質量非常好,與賣家描述的完全一致,非常滿意,真的很喜歡,完全超出期望值,發貨速度非常快,包裝非常仔細、嚴實,物流公司服務態度很好,運送速度很快,很滿意的一次購物,好好好

這是一本叔本華有名的哲理小書,以詩化、清新的語言,闡述了生活的意義和本質,及如何在生活中獲得幸福。文筆流暢,思路清晰,睿智雋永!

叔本華的書總是那么的深刻值得好好讀一讀,增添人生大智慧

叔本華悲觀主義的哲學,卻凝作如此感動人心的文字。讀叔本華,我們不會感到悲觀,反而覺得自己以后會更好地活,更好地實現生命的意義。一部并不讓人感到悲觀的哲學散文集。要慢慢讀,滿滿品。

叔本華悲觀主義的哲學,卻凝作如此感動人心的文字。讀叔本華,我們不會感到悲觀,反而覺得自己以后會更好地活,更好地實現生命的意義 建議大家在低谷時或者巔峰時好好看看,具有悲觀的人才能得到真正的快樂。

借別人的看了一遍,覺得好多內容講的很有道理,自己也決定收藏一本,沒事再拿出看看

叔本華的哲學書籍,此書為他晚年一些不錯文章的合集,很好!

現正在讀第二遍,叔本華思想的魅力無以言表。讀第一遍的時候有許多不理解、內心排斥的地方,在配合閱讀了他的思想隨筆之后,算是對他的思想有了些許模糊的認識,于是開始了對本書的第二次閱讀。閱讀偉大的思想,似是一個打破并重塑世界觀的過程,剛開始被打破十分痛苦,后來的重塑讓人體味到思想的樂趣、又十分快樂。

我很喜歡韋啟星先生的譯本,從字里行間我似乎可以讀出韋對叔本華著作的熱愛和尊重,那種樸實的還原,讓人很欽佩,與之前買的另一本相比,境界實在是高了太多

盡管書中的觀點放在今日依舊那么讓人贊同,但是讀到的時候依舊給人一種相見恨晚的驚喜。通俗的文字讓這些大道理那么容易感同身受,仿佛不是在看書,而是在照鏡子一樣透徹。好書中的好書!

盡管書中的觀點放在今日依舊那么讓人贊同,但是讀到的時候依舊給人一種相見恨晚的驚喜。通俗的文字讓這些大道理那么容易感同身受,仿佛不是在看書,而是在照鏡子一樣透徹。好書中的好書!