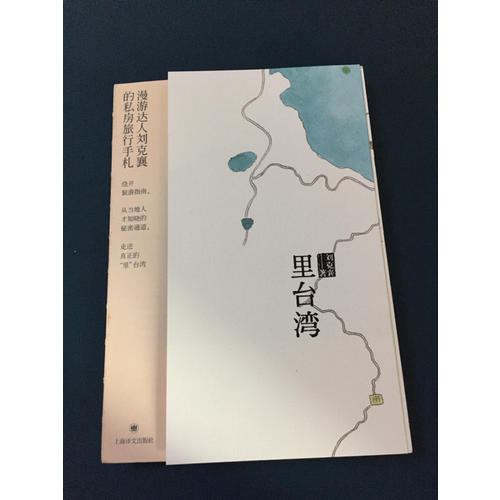

里臺灣(劉克襄作品系列)

- 所屬分類:圖書 >旅游/地圖>國內自助旅游指南>海南 廣東 福建 臺灣

- 作者:[劉克襄]

- 產品參數:

- 叢書名:--

- 國際刊號:9787532768868

- 出版社:上海譯文出版社

- 出版時間:2015-06

- 印刷時間:2015-05-01

- 版次:1

- 開本:32開

- 頁數:--

- 紙張:膠版紙

- 包裝:平裝

- 套裝:否

臺灣自然生態寫作領航者、"漫游達人"劉克襄,集二十多年走遍臺灣大城小鎮深山野壑的獨特經驗,累積出精彩豐厚的《里臺灣》。詩意文字,配合手繪地圖和古早味明信片,呈現真正地道內行的臺灣漫游記憶。足跡深入不為人知的角落,以生態、樂活、社區營造等角度,觀其"表",更知其"里"。"百年地景"為起頭,發掘臺南府城、淡水、陽明山等經典地標的另一面;接續是"小鎮流光",從墾丁到九份,一路向北,于風情小鎮的舊時光中溯游;由"采采一方"壓軸,走訪偏遠漁港,車站,離島……"里"是此次行旅的關鍵詞,近乎"親密"之意。可以和現今蔚成風潮的輕、慢、小,更進一步對話,激蕩更多生活的趣味和巧思。臺灣各地的熱鬧或溫暖,經由這場貼近土地的親密漫游,與讀者一同分享。

臺灣漫游達人劉克襄的私房旅行手札

一本可以裝進背包的親密旅伴

全彩印制,裸脊穿線裝,32幅手繪地圖+古早味明信片+百余幀影像

繞開常規旅行指南,呈現真正地道內行的臺灣漫游記憶

劉克襄 1957年生,臺灣自然書寫領航者。從事自然觀察、歷史旅行與舊路探勘近三十年,透過攝影、地圖、繪畫和文字,不僅細膩地編織大自然的故事,更經營深度的人文生態思索,開拓富有創意的漫游路線。已出版詩集、散文、長篇小說、繪本和攝影作品三十余部,其作品洋溢著博物學家縱觀博聞的特質,屢屢帶動書寫風潮,引起社會對相關題材的關注。代表作有小說《風鳥皮諾查》、《永遠的信天翁》,散文《11元鐵道旅行》、《十五顆小行星》,自然志《臺灣舊路踏查記》等。曾獲臺灣自然保育獎、臺北國際書展大獎。2011與2012連續兩年獲得《中國時報》開卷"十大好書"獎。近年旅行的視野除了自然,更增添日常生活氣息,如鄉野小鎮、菜市場等;并在每年的"臺北文學季"擔任文學地景走讀活動領路人。

里臺灣

百年地景

高雄只有一座柴山

永遠的臺南府城

阿里山花事掠影

紅茶照明潭

站在臺中較高點

流浪之外的淡水

還好,還有陽明山

不一樣的太魯閣

三角形的花蓮

知本重游

小鎮流光

迷路的墾丁大街

35 路的旗津半島

南鯤對面的小漁村

意面、蜂炮之外的鹽水

東石的青蚵生息

別在集集下車

臺灣及時鎮,員林

和犁頭店一起老去

內灣的美麗與哀愁

走路到九份

平溪線的緩慢

采采一方

不存在般的小琉球

回到過往的左營濕地

北港火車回來時

偏遠的大城

桃米生態村

桐花下的挑炭古道

朝陽漁港的下午

七星潭的太平洋

小站旁的五味屋

遇見美好的池上小鎮

走過阿朗壹古道

流浪之外的淡水

前幾年臺灣藝文界最夯的一個名詞,大概是"文學地景"了。

有一套以地景為主題的文學選集適時出爐,結果根據編輯作業的統計,作家描寫最多的鄉鎮居然是淡水。次數之多,經驗豐富其他地區。惟多數作家描寫的淡水,偏好旅行記述,而非地方作息的感懷。

淡水成為半世紀以來,臺灣作家最愛描述的小鎮,我一點也不意外。其實,流行音樂對淡水恐怕更善于聯想無緣的戀情。諸多膾炙人口的歌曲都跟它有關,從周添旺作詞的《河邊春夢》、葉俊麟填詞的《淡水暮色》,到陳明章創作的《流浪到淡水》、五月天演唱的《志明與春嬌》,幾乎每個世代都藉著淡水,傳達戀情消逝的悲傷。這個臺北盆地出海口的小鎮,對很多人而言,向來適合浪漫約會,也是制造流浪、情傷等生命意境的地方。

大家對淡水的想象也非晚近才論述成形。一百多年前,當北淡線開通,一位常年住在臺灣的美國領事禮密臣,描述臺灣晚近歷史時早就敏感地預見淡水的未來。他侃侃直言,北淡線鐵道的開通,雖幫臺北找到一處貨物的出海港,但日后北淡線最重要的功能,還是在觀光旅游。

以偏遠小鎮作為寄情環境,這種旅游情愁直到一九八○年代以前,仍濃烈地飄散在許多文藝作家身上,形成一種特定的旅行文藝風格,而淡水正是好的寫照。比如,有人會敘述自己背著書包,來到淡水的一間老廟,黃昏時看著余暉在回廊間,映照著歷史的滄桑。彼時,老人在下棋喝茶,自己則倚靠在某一古老的廊柱下,悄悄地取出書本,風檐展讀。那書還不是泰戈爾《漂鳥集》之雋永小品,而是深厚如《罪與罰》、《卡拉馬佐夫兄弟們》等大部頭小說。

還有一種,從臺北第四月臺,搭最早的一班火車。打從等車,就開始抽煙。上了車,靠著窗遠眺,再度抽煙。半途走到車門透氣,仍叼著一根煙。到了淡海,散步時,空曠得只好再哈一根。回程時,多半會描述自己搭乘一班列車。當然不用說,那時抽煙的畫面也繼續吞云吐霧地上場。好像侯孝賢早期的電影,抽煙是一種必要,強化了文章里自己內心的憂郁和壓抑。

此端好景,消失得很快。一九九○年以后,文學創作者的旅行轉而充滿較多的理性和批判色彩了。比如,每個階段的小說,幾乎都會處理到淡水的朱天心,或者大學時期僦居此地的蔡素芬、鐘文音,無疑都是好的代表。不論座談或書寫,在她們觸及淡水的言談里,大抵透露老街老鎮已不復以往。

我自己印象最深刻的一回,那天正在河口的7—11 晃蕩,才想及《舞鶴淡水》一書。說也奇巧,長住淡水的作者亂發依舊,搖擺著暗灰衣著的身影,走到碼頭來投遞郵件。老友乍見,他一時興起,暫且擔綱向導。在他心里,中正路以北地勢較高的淡水,或許還保持著原貌,但接近河岸河口的淡水老街早已變形了。

誠如其言,淡水老街的淳樸早已蕩然,但從旅行書寫的角度,我還是樂于挑戰這種觀光氣息方興日盛的小鎮。

和舞鶴告別,諦聽一個作家的不凡洞見,日后我還是帶著快樂的旅游心情前往。只是我的樂趣不在鐵蛋、阿給或者魚丸之類的著名小吃。那是觀光客嘗鮮的流行,感受不到淡水本地人真正的生活文化,甚至看不到未來的契機。

而我對九份紅糟肉圓,還有三峽牛角面包,大老遠跑到此地開設分店,更不以為然。假如臺灣的美食都以類似的手法,在各地經營,我們的旅行就不具意義了。它們的出現讓我們錯覺,好像到淡水一游就可以吃遍北臺灣各地,各路美食一攬包收。此一趨勢,反而弱化了在地小鎮的特色。

盡管淡水老街消失了,很多生活里的老淡水仍殘存著,現今我們在諸多老舊巷弄仍然邂逅得到。比如走進清水街,沿著傳統菜市場穿梭,那種人聲鼎沸和陰暗巷弄的人潮往來,才是真正的淡水。一整天只在里面流轉,都值得度過。

又或者走在老街,盡管一路盡是新穎店面,也盡管鐵蛋和阿給招牌充斥,我們總不能從此不光顧,更何況我們仍會撞見幾許老店的風姿。我期待一種新的可能,那不是他地名產的分店,而是具有創意的店面。里面或有小小的思古裝潢,但更隱含未來的機會。

比如三年前,有一回寒流之日,我在老街上赫然看到一間紅色斜屋頂的小面包店,佇立于洪媽的酸梅湯旁。其外形醒目,加上店名叫紅旗德國農夫面包,我因而甚感好奇。進門探訪,這才知此店開張不到一年,老板來自德國,目前落腳淡水。

像這樣的面包店,我便有一種莫名感動,當下不管好吃與否,阿莎力(臺灣常用語,由英文assertive 的日語音譯演變而來,有"干脆、豪爽"之意。 ——編注)買了兩大袋回家。我的想法很簡單,支持地方新的產業型態。更何況,這家面包店充滿兩個無法取代的意義。

一來,由于養生,歐式雜糧面包逐漸躋身臺灣面包市場。馬可先生的德國鄉村雜糧面包系列受到大城市居民的青睞即為一例。盡管價格不菲,各地仍普設分店。但這家德國面包選擇在一個小鎮上冒險營業,嘗試打開一條活路。作為一個旅游者,我當然樂見新型在地商家的崛起。

二則,我突然想起馬偕醫師。一百多年前,他從加拿大來淡水傳教。初始的宣教行醫遭受很多排斥,經過辛苦的努力才贏得北臺灣住民的尊敬。或許這位面包師傅遠從德國來此開店的想法,難和馬偕傳教的貢獻比擬,但那種遠渡重洋的意義,應該是擁有某種相似的生命情境。我是如此看待這間小店在老街的出現。

時隔三年,近日再前往,發現它還屹立著,心頭自是興奮。再走進去觀看,當初一些口感較不適合我們的已然消失。一些新出爐的,依臺灣人口味改良的面包款式,吃后竟有著新奇而不錯的風味,我更是高興。這次的購買,我愈加清楚感覺,這家面包店已經站穩灘頭堡。

在老街日益商業化的內涵下,這家面包店的異質存在,無疑很具啟發性。又或者如小小的獨立書店,有河book 的出現。當我們沿河岸緩慢散步,邂逅的不再是喧嚷的商家,而是一間藍白的二手書屋,是貓群的慵懶,是文青的座談空間,另一種淡水的觀看情境也悄然誕生了。

只為河邊的風景服務,老板夫婦勇敢地在一座觀光小鎮高擎文學之小旗,雖稱不上什么壯舉,至少幫淡水增辟了恬靜而美好的一角。小眾口味難以形成風潮,但在觀光之地卻是明亮而安靜的堅實存在,更清楚提示了某一種生活價值。

除此,淡水還有其他嗎?我一直在尋找,在喧囂媚俗的觀光街景彷徨,并非每次都有機會遇見。但撞見了,總如在寒冬之野,燃起一篝火。類似此一開創性的店面愈多地到來,淡水才能讓人繼續呼吸到憧憬。(2011)

東石的青蚵生息

站在堤防,往外海遠眺,灰沉沉的蚵田橫陳著。那是在地人世世代代日日艱辛工作的家園。光是簡單地凝視,在徐徐海風的吹拂下,任何旅人都會從單調的現場感受蚵農的辛苦,但想必也有著抵達異國的微妙感受。

眼前遼遠攤開的,是一片陌生而疏離的淺海。蚵架密密麻麻有序地散布,像數以萬計方形圖陣的詭異密碼。你仿佛搭乘太空梭進入時光隧道,駛抵未來的世界,某一星球的國度。

如果從高空鳥瞰,這一臺灣淺海最廣闊蚵田的形成,其實是有原因的。一個比臺灣島還孤瘦的外傘頂洲在西邊,如一頭巨鯨時露時沉。這塊隨著潮水漲退,不時縮放身子的土地,是道美好堅實的屏障。擋住了海峽的浪潮,長年保護著東石蚵田的美麗。海水日復一日在此緩慢漲落,遂孕育了竹架密布的豐腴蚵田。

眼前的蚵田供應了臺灣近四分之一蚵仔的產量。東石從來就不只是一個小鄉小村,或者一個袖珍小港。它連接著幾千坪(臺灣常用的建筑面積單位,沿用日本面積單位。一坪合3.3057 平方米。——編注)的蚵棚,是名副其實的"蚵港"。因為蚵仔,海對東石人來說,是陸地的延伸,另一種田地。

從漁人碼頭走回東石,往內陸眺望,村落中也盡是跟蚵仔相關的過活。最常見的是低矮的蚵寮,堆積如山的蚵殼,以及經年不斷的剝蚵風景。白日時分,隨便一個角落,總有在地的婦女,甚至一家大小忙著低頭工作,仿佛永遠有處理不完的蚵仔。她們以蚵刀利落而嫻熟地自堅硬多皺的灰白之殼取出蚵肉,每粒皆如國畫黑白山水般的翠玉白菜。

東石蚵仔的肉質鮮美細嫩,咸中帶有自然甘甜,更是遠近馳名。饕客最愛的吃法,莫過于現場品嘗原味。但我不敢吃生蚵,只好觀看。雖無舌尖的悸動,看著蚵棚蚵架的排列美學,看著蚵農人家的勤勞工作,從一幕幕現場的人世風物,我還是感動得無法自已。

走下堤防,沿此間蚵味四溢的巷弄,開始尋找在地的著名小吃,蚵仔包。一個不吃生蚵,害怕腥味的旅人,還好,尚能藉由烹調方式的轉換,接觸此一生鮮海產。

這一小小如福袋的炸物,許久前,在布袋吃過一回,懷念不已時,總會到臺北寧夏夜市解饞。但寧夏夜市的,跟布袋的頗有落差。一則食材味道明顯走偏,過度喧囂的商業氣息,更有一種說不上來的情感失落。總之,若不走訪產地,就是吃不到蚵仔包的內涵。

蚵仔包不只布袋出名,東石也有家知名的。很快地,我便在小巴士來去的大街找到一家叫"阿春"的小吃店,老板正忙著制作。只見一個小鐵碗里,鋪蓋做好的圓形面皮,以拳頭順勢輕頂出一個凹洞。接著,放入事先備妥的餡料。餡料里的食材,以鮮綠切段的韭菜、粉絲為主,加上蝦米、紅蔥頭、鹽、糖和胡椒等調味,一起攪拌而成。

一大瓢餡料放妥,隨即擺上肥嫩的鮮蚵。我雖未細算顆粒,直覺一定比臺北多。接著,打顆蛋于上。收尾時各地又有差異,東石的略為打折便收成包裹形狀,布袋的較講究,總會在面皮邊緣捏出褶裙條紋,再封口。最糟的是臺北,往往不講究此一功夫,直接包裹成球。沒此誠意,對我來說就不算蚵仔包,也不布袋不東石不嘉義了。

包裹就畢,東石的往往直接下鍋,但布袋的便講究了,此完整樣物先放鐵板油煎,將封口處定型,好讓湯汁鎖在面皮里頭,油炸時才不致漏失。等表皮略顯金黃,再丟進油鍋。兩邊熱炸的時間都差不多,七八分鐘后,一個外表酥脆、內頭鮮美的金黃蚵仔包,飽滿地問世了。

我在阿春那兒買了一個,堅持不切開。再走回海堤,一邊望海一邊享受。

遠方有游客和蚵農往來,我輕咬一口,輕脆之面皮裂開,肥美鮮甜的蚵仔露出時,還混合著雞蛋和韭菜的香氣,飽含湯汁的粉絲也隨之滿溢而出。啊,整個海洋的風味,在那輕咬當下,澎湃十足地涌上了。

吃完蚵仔包,再度沿海堤散步。走了一個多小時,肚子又有些嘰里咕嚕,決定找蚵嗲食用。

想要找到著名的蚵嗲,必得拜訪先天宮。

先天宮是東石的信仰中心,主祭五府千歲,三百年歷史了。最有名的祭典是王船祭。每逢四年一遇的農歷十月十五日,五府千歲出廟繞境,隔日王船啟程、點火送駕,屆時鑼鼓喧囂,鞭炮響亮,熱鬧如過年。平時村人也偏好在此閑逛,前面常有無數小吃攤。周二晚上則固定有小型夜市,六七家非蚵之小吃攤,吸引人潮集聚,豬牛排尤其受到歡迎。

一家著名的廟口蚵嗲,就在老廟右側搶眼地坐落著。它的門口有一簡單招牌寫著"六十年蚵嗲老店",沒店名,只強調年份歷史,清楚宣告,這是間經得起時間考驗的老店家。目前主要負責的已是第三代,但第二代的阿嬤不良于行了,還是親自下鍋,蘸粉的動作猶相當利落。此店以蚵嗲起家,因為生意不惡,周遭便群起仿效。目前廟前集聚三四小攤,皆以蚵仔作為主要料理。

我抵達時,老店已有四五人排隊。等候時,前面的男子看我一臉陌生,研判是游客,隨即跟我親切地聊起蚵嗲。這是他們從小吃到大的家鄉味,他剛剛從城里回來便趕到此。

蚵嗲的內容各地乍看外貌相似,仔細對照因地制宜,還是有些差異。譬如著名的王功,其蚵嗲除了當地的鮮蚵,搭配的韭菜主要來自附近的溪湖。外皮則使用了黃豆和稻米,磨制成粉漿。東石當然也是在地食材,但成分就不同了。除韭菜和高麗菜混搭外,還會放上適量的姜末去腥。

六十年前,吳家靠著一只泥制爐灶、一個裝白色粉漿的老甕,以柴火油炸蚵嗲,養活了一家人。如今柴燒變瓦斯,火候好控制,工作方便許多。但他們對老舊東西仍有情感,老泥爐繼續使用,幾十年的小鏟子猶在裝食物。還有那老甕,隨時應客人要求,端出來展示。我到此一游,不只想吃旅游指南較少提起的東石蚵嗲,也想瞧瞧調制出這等地方美食的老舊器物。

第三代的大兒子吳振祥原本是廚師,在外頭工作了二十多年,看到父母年事已高,決心回來接棒。他把自己在外頭的料理經驗帶回來,嘗試把單一的蚵嗲變成多樣的鮮蚵料理,比如蚵仔炒面線便是一例。他創造了不少新菜色,但蚵嗲還是招牌。蚵嗲仿佛有一種海洋的單純,繼續在這個年代堅持古老的風采。

我也才恍然驚覺,自己的走訪為何只一味探求這等一二小食。原來,蚵田蚵海蚵屋蚵的人生盡在其中。

五分鐘熱鍋油炸后,一個東石蚵嗲金黃滾燙地浮露了。

油炸完成的蚵嗲跟蚵仔包,對照亦趣味橫生。蚵仔包精致內斂,蚵嗲卻是粗獷于外。蚵仔包小心翼翼地緊守于東石、布袋等小城小鎮,蚵嗲剛好相反,凡西海岸有蚵仔之處,必有它。

一個似福袋,一個如飛碟,都從那無數星羅棋布的蚵田帶來海洋的生息。(2012)

裝幀設計挺好。。。。

書還沒開封,整體沒有破損,很好!

好

???? ??high

臺灣的另一面

去臺灣用,買來讀讀。

一直想買的書,果然不負所望,內容充實,排版清晰!贊!

有專業水準,內容翔實

最近被這類的自然文學吸引中

質量嗷嗷的好

熱愛的筆觸令我想追隨他的臺灣自由行

不錯 去臺灣旅游前看看

集二十多年走遍臺灣大城小鎮深山野壑的獨特經驗,累積出精彩豐厚的《里臺灣》

歷史、文學、自然是每個讀書人尋求心靈凈化的良藥。當當為愛書人提供了價廉物美的書籍,讓人們在這浮躁的社會能靜下心來,學會思考。

讀書是一種樂趣,讀好的書更是一種享受,當當的圖書品種不僅很全,而且還很正宗,尤其是性價比很高,比實體店便宜好多,實體店沒有的,當當上幾乎都能找到。當當的物流也非常的給力,物流師傅也很辛苦,而且做事很負責任,會一直支持當當。

書很好,已囤貨,價格也實惠!

有點不值呃,半價買的,還是覺得貴,可能書不太對胃,感覺有點做作

小清新類書籍 寫的是作者自己的故事 想看旅游攻略的親可以不買這本

裝幀挺特別的,內容的話,感覺上有點小眾,并不是那種大眾游記!

之前就向往臺灣,現在看完更加向往,書寫的很好很贊

內容還沒看,但書的裝訂和紙張的質地足以讓我喜歡了

內容還沒看,但書的裝訂和紙張的質地足以讓我喜歡了

幫人買的,裝禎不錯。想了解臺灣的書友不妨一買

劉克襄的書籍都值得一買,他是臺灣男人,在香港住過幾年。

作者寫的特別棒,把一些臺灣的小眾景點一一羅列,對臺灣游有了更多的認識。

不是介紹游客要去的景點,講述內理地道的臺灣,去臺灣之前看的,很喜歡

在《萌芽》里看到對這本書的推薦才買的。內容很好看,攝影圖片什么的,看著都很舒服,有同學也很喜歡臺灣要問我借來看。看了這本書,突然就有了去臺灣旅游的愿望。物流很快,下午下的訂單,第二天早上就到了。